『幽霊屋敷の殺人』

あらすじ

『幽霊屋敷の殺人』は、山本周五郎による推理小説で、謎多き白堊館で起こる一連の不可解な事件と、それを解明しようとする少年探偵の活躍を描いています。

物語は、春田博士とその息子である龍介少年が、新聞で話題の白堊館事件について語り合う場面から始まります。白堊館の主、松川源二博士が奇妙な方法で命を落とし、その死には幽霊の噂が絡んでいました。博士は死ぬ前から「幽霊に殺される」と叫び、召使いも白い幽霊を目撃していたというのです。

事件の謎に魅了された龍介は、自らの調査結果を父に報告します。白堊館では過去にも多くの人間が不審な死を遂げており、その家は「魔の邸」と恐れられていました。そこへ、松川博士の弟である松川捨三が現れ、兄の死の真相を探るため龍介に協力を求めます。

龍介は白堊館を訪れ、事件の手がかりを探りますが、その過程で不可解な現象に遭遇します。特に、博士の書斎の廻転窓から黒い羽根を発見し、庭で飼われていた南洋産の大鸚哥が関与していることを突き止めます。

龍介は、白堊館の過去の所有者が関わる古い江戸地図と、博士が残した暗号のような言葉を解読し、白堊館に隠された莫大な金貨の秘密に迫ります。この金貨は、かつての家老が隠したもので、白堊館の所有者が次々と不幸に見舞われる原因でした。龍介は、松川博士の死の真相と、隠された金貨の謎を解き明かすため、緻密な計画を立てます。

物語はクライマックスへと進み、龍介は松川理学士を白堊館に誘い出し、暗号の解読結果を伝えます。しかし、その最中に電灯が消え、白い幽霊が現れます。混乱の中、龍介は幽霊に襲われるふりをし、松川理学士の真の姿を暴き出します。

実は、松川博士の死は、理学士による計画的な殺人であり、幽霊の正体は南洋鸚哥に白い布を縛りつけたものでした。理学士は、兄が単独で金貨を探し出そうとしたことに怒り、毒を使って殺害していたのです。

最終的に、龍介の機転と勇気により、幽霊殺人事件は解決に導かれます。白堊館の下に隠されていた金貨は、正当な所有者に返還され、龍介はその功績を称えられます。山本周五郎は、この作品を通じて、若き探偵の冒険と、人間の欲望が生む悲劇を、巧みなプロットと鮮やかな描写で読者に提示しています。

書籍

朗読

【朗読】山本周五郎『幽霊屋敷の殺人』-白き館が隠した禁断の秘密――少年探偵が挑む、幽霊殺人の真実!- - YouTube

『聴く山本周五郎』チャンネルへようこそ🌙芝区白金の洋館「白堊館」で起きた奇怪な殺人事件――博士は「幽霊に殺される」と予言を残し、謎の死を遂げた。閉ざされた書斎か…

本文

「どうだね龍介!」

晩餐のあとの珈琲を啜っていた春田博士は、龍介少年を見ながら、読んでいた新聞紙を投げだして話しかけた。

「近ごろ例の謎の白堊館事件というのが、ばかに新聞で騒がれているが、あれは全体どんな事件だったのだね?」

「ああ、あれですか?」

龍介少年は食後の林檎を噛みながら答えた。

「あれは近頃にない面白い事件なんです、父様。なんでも松川源二という工学博士が、芝区白金三光町の自分の邸で、奇妙な方法で殺されたのですがね、それが妙なことには、殺される一週間ほども前から、召使の下男の吾郎という男に俺は幽霊に殺される! ということをくり返していっていたと云うのです。そして下男の吾郎も、それから時々深夜の邸内を白い背の高い幽霊が、ふわふわと歩いているのを見たといいます。博士は九月八日の深夜書斎で殺されたのです。その時、博士が撃った拳銃の音で眼をさました吾郎が、駈けつけると、扉の閉まっている書斎の中から、背の高い白い幽霊がふわふわと脱け出てきて暗い廊下を応接間の方へきえていったというのです。ぶるぶる顫えながら吾郎が、厳重な、扉の鍵をこじあけて書斎へ入って見ると、博士は深椅子にかけて、片手に拳銃を持って死んでいました。それが又妙なことには、警察から医者が駈けつけて調べた結果によると、額に何かでちょっと突いたくらいの痕があるばかりで、どこにも命をとられるような重傷がないのです。――幽霊を間近に見たので、恐怖の余り心臓麻痺を起して死んだのだろう――と警察医は診断しました。しかし、勿論警察の人々はそんな夢のような話を信用することはできないので、博士の体を帝大医科で解剖しましたが、結果は同じで、内部にも別に変ったことはないのです。そこで下男の吾郎を厳重に調べましたが、この男は長年の間博士につきそって、いつも自分一人で博士の面倒をみていた忠僕だということが分っただけでした。――博士は下男と共に、三月ほど前に、本郷の方から現在の邸へ移ってきたもので、この邸へ移る時、吾郎を相手に口癖のように、『今度の家へゆけば、俺はかならず大金持になってみせるぞ、そうすればお前にもたくさん分けてやるからな!』と云っていたそうです」

「なる程」と博士が頷いた。「面白い事件らしいが、だいぶ複雑しているな!」

「僕ぁ大へんこの事件は面白いと思っているんです、ちょっと待って下さい」

そういって龍介少年は席を立った。

「僕、二三日前から、この事件について調べあげたノオトがありますから、それをすこし父様に、お話ししてみましょう!」

そして、自分の部屋へ去ったが、すぐ一冊の部厚な雑記帳を持ってきて、それを繰りながら話しつづけた。

「ねえ父様、僕、一昨日と昨日とまる二日、上野の図書館で調べたのですが、それによると、あの博士の殺された白堊館では、今度までにもう八人も人が殺されているんです。あの白堊塗の洋館が建てられたのは、明治三十年ごろのことですが、家が建って半年ばかりの後、その家の主人が行方不明になってしまった。それからというものは、移ってくる人がある度に、必ず怪しいことが起って、殺されるか行方不明になってしまうので、遂には魔の邸といわれて住む人もなくなり、荒れに荒れたまま放られてあったのですが、それを博士が三月前に安く買取って移ったのです」

「八人も同じ邸で殺人事件があったって?」

「そうです。ねえ父様! これで事件はますます面白くなってきたでしょう?」

「うん、しかし、どうもすこし複雑すぎるな、子供のお前には無理な事件だよ!」

「そうでしょうか、けれど、僕はこの事件を解決してみたいと思いますよ」

話しあっているところへ、書生が一枚の名刺を持って、龍介に客のあることを知らせた。

「大至急お眼にかかりたいと申されまして」

名刺には「理学士、松川捨三」と、印刷してある。龍介は二三度その名を口の中で呟いたが、急に悦しそうに叫んだ。

「父様、とうとう事件は僕の出動を促してきましたよ。よろしい、通してくれ給え」

書生が去ると、龍介はなにか深く考えるように室の中を歩きまわった。

「誰だね、訪ねてきたのは?」

「理学士、松川捨三……殺された博士の、そうですね、多分弟か、でなければ従弟くらいのところでしょう」

そして、決心したように、大股に部屋を出ていった。

「私が松川捨三と申します」

応接間に待っていた男は、龍介を見ると、龍介が案外に小さな子供なので驚きながら、それでも叮嚀に挨拶した。

「どうぞ用件を話して下さい!」

龍介は鉛筆とノオトを引寄せながらいった。

「簡単に申しますと!」と松川理学士も、相手が子供に似合わぬ確りした容子なのに幾分力を得たらしく、膝を乗り出していった。

「実は、私は博士の弟ですが、どうかして兄の殺された原因がしりたいと思うのです。そして、出来たら殺した犯人を探しだしたいので、貴方のお力を借りに伺ったのです」

「宜しい!」龍介は考え深い容子で、はっきりと答えた。

「貴方のお力になりましょう。そうですね、僕はさっそく明日の午前十時、白堊館へまいります。又そこでお眼にかかりましょう!」

「何か用意するものがございますか?」

「そうですね、僕ぁ昼飯には厚肉のテキが頂きたいんです、松川さん」

龍介は笑った。松川理学士もさそわれて、

「承知しました。御馳走をたくさん拵えてお待ち申します!」笑いながら立ちさった。

その夜龍介は殆ど二時ごろまで勉強部屋に籠って、古い江戸地図と首っ引にいろいろな書物を夢中で調べていた。

翌日の午前十時、龍介は芝区白金三光町の白堊館にきていた。

松川理学士は既にきていて、先に立って龍介を案内しながら、いろいろと説明につとめた。

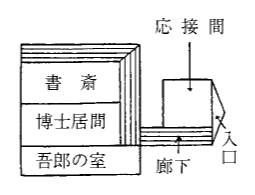

白堊館は別の図にかいたように、応接間と書斎にわかれて建っていた。書斎の方は二階建で下には室が三つあり南の端の部屋に下男の吾郎が住んでいた。二階は博士の書庫になっていた。

松川理学士は、龍介を導いて博士の殺された書斎へ入った。

「ここで兄は殺害されたのです!」

「博士の死んでいたのはこの椅子ですね?」

「そうです、その椅子です」

「まだこの室は掃除してないでしょうね」

「ちっとも手をつけてありません」

龍介はすっかり緊張した容子で、博士の深椅子を中心にして、熱心に室内を調べはじめた。

椅子から卓子、書棚、煖炉。窓にいたるまで、猫のように這いまわって調べたが、なにも得られなかった。

「何か証拠になる物でもありますか」

松川理学士が待ちかねて訊いたが、しかし龍介はそれには答えないで、ふと入口の扉の上にある小さな廻転窓に眼をつけた。

それは小学校の教室の入口の扉の上にあるような、小さな廻転窓であった。

「ちょっとすみませんが下男をよんできて下さいませんか」と龍介がいった。

「呼んでまいりましょう!」理学士はすぐに去った。

松川理学士が去ると、龍介は鼠のように素早く、椅子をひきよせてその上に乗り、扉の上の廻転窓を調べた。

「あった!」小さく叫んで龍介が窓の枠から摘みあげたのは、黒い一枚の柔かい羽根だった。

「そろそろ緒口がみつかるぞ!」

そう呟きながら、大急ぎで椅子を元に戻した時、ちょうど理学士が下男をつれて戻ってきた。

「私が吾郎でございます!」

そういって下男の吾郎が、龍介の前に立った。見たところ五十余の頑丈な男で、妙に眼が鋭く、鼻がとがってなんだか凄い顔だった。

「君は博士の拳銃の音で駈けつけた時なにかその外に音がしたのを聞いたろう 」

」

龍介はきっぱり、きめつけるようにいった。

「何か音って……別に」

「いや、たしかに何か音がしたろう、白い幽霊が何かいっていただろう?」

龍介は眼ひとつ動かすのも見逃がすまいと、鋭く吾郎を睨みながら突こんだ。

「ええ、ええ、そういえば、なにか幽霊がいっていましたっけ」

吾郎は何となく凄い顔に、にんまりと冷めたい笑を浮かべながらいった。

「その時、私や吃驚してね。なにしろちゃんと閉まってる部屋から白い幽霊がすっと出たんで、胆がでんぐり返ったかと思いやしてね、ぶるぶる顫えながら見てやしたら、その幽霊め(ごろうきたかい)と三度云いやした。そして暗い廊下の隅の方へ消えてしまいましただ……」

「よし結構! もういいから出ておくれ!」

「へい!」吾郎はじっと龍介を睨んでぐずりぐずりと室を出ていった。

しかし、吾郎は間もなく引返してきて、のろくさした調子でいった。

「そいから……役に立つかなんか知んねえけど、旦那様ぁいつも、その壁にかけてある額の字を見ちゃあ、これさえ分かったらなあって、云っていらっしゃりましたよ」

龍介は教えられた額を見た。それは日本海大海戦の画で、その画の上部に黒く片仮名で「クワウコクノコウハイコノイツセンニアリ」と書いてあり、「コノイツセン」というノの字に、赤で・が打ってあった。

その次には「日は東より出でて西に入り、水は北より南に流る」と書いてあった。

龍介はそれをていねいにノオトに写しとった。

「では、すみませんが、庭を見せて頂きます」

龍介はそういって書斎を出た。

庭には別に注意するようなものはなかった。ただ吾郎の部屋の外へきた時大きな鳥籠があって、中に鶏ほどもある珍しい南洋の大鸚哥がいるのを見つけた。

「おや、珍しい鸚哥をもっているね、誰のだね?」龍介が吾郎をふり返って訊いた。

「ああ、それや私がのです、捨三様が私に下さったのです」吾郎が答えた。

「それは三年ばかり、以前に、私が南洋から持って帰ったもので、今は馴れていますが非常な猛鳥で、怒ると犬や犢ぐらいは啄き殺します」

「そうですか、怖いですね」

云いながら、何気なく龍介は鳥籠の扉に触れたとたんに、どうしたのか扉が明いて、

「ぎゃ! ぎゃ! ぎゃ!」と叫びながら大鸚哥が飛びだしたかと思うと、恐ろしい勢で龍介に躍りかかった。

「はっ!」と思って身を沈める、とたんに、幸いにも傍から松川理学士が素速く手を伸ばして、大鸚哥を抱きとめたので、龍介は怪我をせずにすんだ。

「ああ驚いた、凄いですねえ!」

さすがの龍介びっくりして、額の汗を拭きながら、苦笑をもらした。

その夜、春田家の晩餐には、一家が揃っていた上に、黄色金剛石頸飾事件の林田子爵も客にきていたので、賑やかだった。

「伯父さんに伺ったらわかると思うんですが」

晩餐後の珈琲を啜りながら、龍介がいった。

「伯父さんの家はたしか旧長谷川出羽守侯の藩士でしたねえ」

「そうだよ。何かあるのかね」

「長谷川侯の家老に、たしか勝浜という家老がいたはずですが、明治になってからどうなったか、ご存知ないですか?」

「ああ勝浜か、彼奴は悪者でねえ、藩侯の金を二万両ばかり、どこかに隠匿して逃げてしまったよ。ずいぶん探がしたが行方不明のままだった」

「そうですか、どうも有難うございます」

「なんだね……」

と、林田子爵は笑いながらいった。

「また何か名探偵が事件を解決しようというのかね?」

「ああ龍介はね」と、博士が傍からいった。「あの白堊館の幽霊殺人事件に手をつけているんですよ」

「ほうそれは大変だ、あれは警視庁でも手をやいている事件だからな、龍介にも、ちょっと解決はつくまいぜ」子爵がいった。

「ところが」、と龍介が微笑みながら云った。「ところが伯父さん、僕ぁもうすっかり真相を掴んじゃったんです。また明後日の晩までにはすっかり事件を解決して、松川博士殺害の犯人も捕縛して見せるつもりですよ!」

「本当かい龍介 」

」

子爵も父博士も驚きの声をあげた。

「本当ですとも、僕ぁ一度やるといったら、しそんじることはありませんよ!」龍介はそう云って笑った。

「まあお兄様、それじゃもうすっかり調べ終ってしまったの?」そばから妹の文子が手を拍っていった。「それじゃこん度は私はお役目なしなのね」

「そうだ。そういつも文子にお手伝いさせやしないよ、まあこん度は黙って見ていてごらん」

そういって龍介は立ちあがった。

「では、僕は先に失敬します。これから解かなければならぬ暗号がありますから」

そして食堂を出て、自分の勉強室へ引籠った。――本当に龍介はもう事件を解決しているのであろうか

突如! 明る朝から龍介の大活躍がはじまった。

例によって黙って、ぽつりとも物をいわずに、自動車で警視庁へいったかと思うと、疾風のように帝大医科へ乗りつけた。そして、一度外へ出ると妙なことには蝋細工屋をたずねて、腕利きの細工師を一緒につれて医科大学へ戻った。龍介と蝋細工師は医科大学の教室で半日暮らして、午後二時ごろ、白い布に包んだ五尺ほどの荷物を持って大学を出た。

大学を出た龍介は、荷物を持って自動車であの拳骨壮太の家を訪ねた。

「やあ坊っちゃん、よくいらっしゃいました」

壮太は、龍介がわざわざ訪ねてくれたので大悦びで出迎えた。龍介は怒っていった。

「おいおい又坊っちゃんていったな、じゃもう友達じゃないぞ、失敬な!」

「やあ、御免なさい、御免なさい、つい忘れちゃったんです、もう云いませんから勘弁してください」

壮太は頭をかきかきあやまった。

「よし、じゃあ今度だけ赦してやる、ところでねえ壮太君、実はまた面白い事件で君に頼みたいことがあるんだ」

「やあそいつは素的ですね、どんなことでもやりますよ」

「まあちょっと耳をかしたまえ」

龍介はそういって、壮太の耳に口をよせてなにかしばらく囁いていたが、

「ね、分かったろう?」

「ようござんす、幽霊って奴あ私ゃあんまり好きじゃありませんが、坊っ……じゃねえ春田さんと一緒ならやります!」

「じゃ頼んだよ、いいかい、ちょうど八時にだぜ!」

そう固く約束して、龍介は白い布で包んだ荷物を壮太にあずけて、ふたたび自動車を警視庁へ走らせた。

その日、晩餐後七時ごろ龍介は徒歩でぶらりと白堊館を訪れた。主人を失った白堊館には、下男吾郎がただ一人寂しそうに夜を守っていた。

「すこし調べることがあるから!」

そういって博士の書斎へ入った龍介は、五分ばかりすると、手紙を持って出てきて、「すまないがこの手紙を松川理学士に届けてくれ、そして返辞を貰ってくるんだ」といいつけた。

「へい、行ってめいりやすだ」

吾郎は手紙を受取ると、ぐずくさと白堊館を出ていった。ちょうど時計が八時をうっている時だった。

吾郎は表門からでてゆくと、反対に裏門から拳骨壮太が、白い布で包んだ細長い荷物を持って忍びこんできた。

そして、三十分ほどして、吾郎が松川理学士の返辞をもって帰った時には、最早壮太の姿はなく、龍介は書斎でしきりになにか考えごとをしていた。理学士の返辞を受取ると、龍介はあけて見もせず、引裂いて、白堊館を出た。

「さあ、いよいよ明日だぞ!」

門を出た龍介は愉快そうに叫んだ。

その翌日、午前中龍介は警視庁に電話をかけて「九時までに約束どおり!」と、念をおしていた。それから拳骨壮太を呼んで、くりかえしくりかえし、

「僕が合図するまでにはどんなことがあっても出てきてはいけないぞ!」と、何事か命令した。

かくて、いよいよその日の午後十時三十分である。闇の中を走ってきた自動車が一台、白堊館の前に停まった。それは龍介との約束によってやってきた松川理学士だった。

勝手知った亡き博士の書斎へきてみると、すでに龍介少年は来て待っていた。二人は軽く挨拶して席についた。

「松川さん!」まず龍介が口をきった「実はこの白堊館について、大変な秘密が発見されたのです 」

」

「大変な秘密?」理学士はきらりと眸を光らせながら、ひと膝乗りだした、

「それは全体何ですか 」

」

「これなんです!」そういって龍介は一枚の紙片を差し出した。それは例の日本海海戦の画に書きつけてあった謎の文字のノオトである。

「これがなんで秘密なんですか?」

「これはね、この邸の敷地のある場所に、莫大な金貨を埋めた秘密の案内図なんです!」

「莫大な金貨 」理学士はごくっと唾をのんだ。

」理学士はごくっと唾をのんだ。

「そうです、約二万円ばかりの現金です!」

「で、どこに埋まっているか分かったのですか、え、春田君 」

」

「まあお待ちなさい、どうしてこの邸の下にそんな金貨が埋めてあるか、そのわけを先にお話しする方がよいと思います」そこで龍介は話を始めた。

この邸は、古い江戸地図を調べてみると、元長谷川出羽守侯の下邸のあった場所である。長谷川家では維新後間もなく、元家老をしていた勝浜主膳という者が主家の金二万両をどこかに隠匿して逃げた。そんなことがあって、いつか、この下邸は潰れて荒地になっていたが、二十年ほどして或る人が買取って家を建てた。それが勝浜主膳の身寄りの者であったらしい。

しかし、勝浜が二万両をどこかに隠していることを知っていた者があってこの家の敷地に埋めてあるに相違なしと目星をつけ、この家に棲む者を殺しては、その金を掘り出そうとしたのであった。

「どうです松川さん、僕の推察は当たっていると思いませんか?」

「で、この暗号が分かったのですか、春田君?」松川理学士は急きこんで話を進めようとする。

「分かりました。極く簡単なんです、ごらんなさい、クワウコクノコウハイコノイツセンニアリという十九字の中に、ノの字に赤・の打ってあるのがありましょう、つまり十九字の中のノのある場所に、その金が埋まってるんです」

「そりゃ分かっているが、その十九字が何を意味しているんだか分からん」

理学士はますます急きこんでくる。

「そうです、その十九字が問題です」

「分からないのですか?」

「いや分かりました。つまりそれはこの白堊館の大柱の数なんです!」

理学士は思わず驚きの叫をあげた。

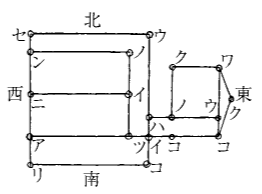

「僕はすぐに調べてみたら、大柱の数はきっちり十九です、つまりこの大柱の内のノの字に当る場所に、二万両の金貨が埋めてあるわけなんです。さて今度はそのノの字の柱がどれかを探し出すのですが、これはごく簡単に分かりました。この白堊館は東向きに建っていますね。そして、あの額に(日は東より出でて西に。水は北より南に流る)と謎のような言葉があるでしょう。あれなんです。つまり東の柱から始めて、北から南へ数えながら、西へ進んで行って、ノの字のあたる柱がそれなんです。僕はそれを略図に書き出して見ました!」龍介はそういって略図を取り出して見せた。それによると、博士の書斎の内角の柱だということが、図のように云われていた。

「やあ、有難う春田君、まったく君は素晴しい頭を持っていますね」理学士がそういった時、どうしたのか、突然電灯が消えた。

「気をつけたまえ、春田君 」「大丈夫です! 燐寸はありませんか松川さん」

」「大丈夫です! 燐寸はありませんか松川さん」

と、闇の中へ、どこから入ったかすーっと白い物があらわれた。それは入口の扉のところに、ほとんど天床に届くくらいに、高く白い長い裾を宙にふわふわさせて、ゆらりと動いている。

「あっ 白い幽霊

白い幽霊 」龍介が叫んだ。

」龍介が叫んだ。

見よ、龍介の叫を聞くと、その白い幽霊は、隼のように龍介の顔に突っかかってきた。身をかわすひまもない。

「あっ※[#感嘆符三つ、66-17] やられた 」と悲鳴をあげて、二三歩よろめいたが、どしんと倒れて、しっかり額を押えたまま、龍介は苦しそうに唸り出した。

」と悲鳴をあげて、二三歩よろめいたが、どしんと倒れて、しっかり額を押えたまま、龍介は苦しそうに唸り出した。

「水を……誰か来て……ああ僕は死にそうだ」白い幽霊は、再びすっとどこかへ消えてしまった。あとには龍介の苦しげな喘ぎが聞えるばかりだった。

ぶきみな、しーんとした沈黙がつづいた。十分ほど経った。龍介の呻き声も絶えてしまった。

「さて、いよいよ己様の福の神が拝めるわけか!」

奇怪や、松川理学士がそう呟くと、龍介には眼もくれず、略図にある書斎の北東隅の柱へ進みよった。そして床板を剥ぐために、まず敷物を捲り上げた。そして懐中電灯で板の継目を探そうとすると、そこに一枚の紙が置いてあるのを見つけた。

「おや?」理学士はそういって、その紙を拾いあげると、それには顫えた字でこう書いてあった。

「捨三よ、よく来た、私は待っていた。私はお前に殺されたが、私もお前を地獄に引入れてやる……うしろをご覧。松川源太」

それは殺害された松川博士からきた手紙だ、死んだ者からきた手紙、――ぞっとした理学士、「…………」恐々後ろを振り向いた。見よ、理学士のうしろに白い服をきて、額に小さな傷のある死人が立って、恨めし気に理学士を睨みつけているではないか、

「きゃっ 」叫んで理学士、二歩うしろへ退がったが「赦して下さい兄さん、あなたを殺したのは悪かった。赦して下さい

」叫んで理学士、二歩うしろへ退がったが「赦して下さい兄さん、あなたを殺したのは悪かった。赦して下さい 」と必死に喚いた。

」と必死に喚いた。

とたんに龍介の声で、

「もう結構です皆様、どうぞ入ってきて下さい」そういうのが聴えた。

ぱっと点く電灯、ばらばらと走りこんだ警官十名許、驚き呆れている理学士に手錠をはめてしまった。――松川博士の幽霊は? 幽霊はぽんと抛り出された。そしてその中からあの拳骨壮太が現われた。

「畜生! 騙ましやがったな」理学士が咆えた。

「騙ます者は騙まされるさ」龍介がいった「さあどうぞ松川博士殺害犯人を捕縛して下さい」

壮太は傍でふしぎそうに訊いた。

「春田さん、だけどあの白い幽霊の正体は何でしょうね」

「うんあれか、あれはね、そら庭に大きな南洋産の鸚哥がいたろう、あれの足に白い絹を縛りつけたのさ、分かってみれば子供騙しさ」「うへー」壮太は恐縮して頭を掻くばかりだった。

松川理学士は博士と兄弟で、共に勝浜主膳の孫だったが、博士がひとりで二万両の金の在かを探して自分の物にしようとしたので、弟の理学士が怒のあまり、飼い馴らしていた南洋鸚哥の吻に毒を塗って、兄を啄つかせて殺したのである。毒は猛烈なもので、小さな傷から入っても命を取るが、死んでから二時間経てば自然と消えてしまう秘密な毒だった。

そしてそれをごまかすために、鸚哥の足に白い絹の布を縛りつけておいたので、博士も吾郎も白い幽霊だといって騒いだのである。

龍介は廻転窓の枠から黒い羽根を拾ったことと、庭で鸚哥をみつけたが、その鸚哥が自分にとびかかったので理学士には馴れていることを見破った事、又、その邸が元長谷川侯の下邸の跡であり、又下邸にいた家老が二万両を隠匿して逃げたことを調べあげたので、事件解決の緒口を掴んだのである。

かくて世間を騒がせた幽霊殺人事件も、龍介の手でめでたく解決をつげた。

尚、白堊館の下に埋められてあった金は、長谷川家に戻したが、長谷川家からその内半分を龍介の研究費にと贈られたことを書添えておこう。