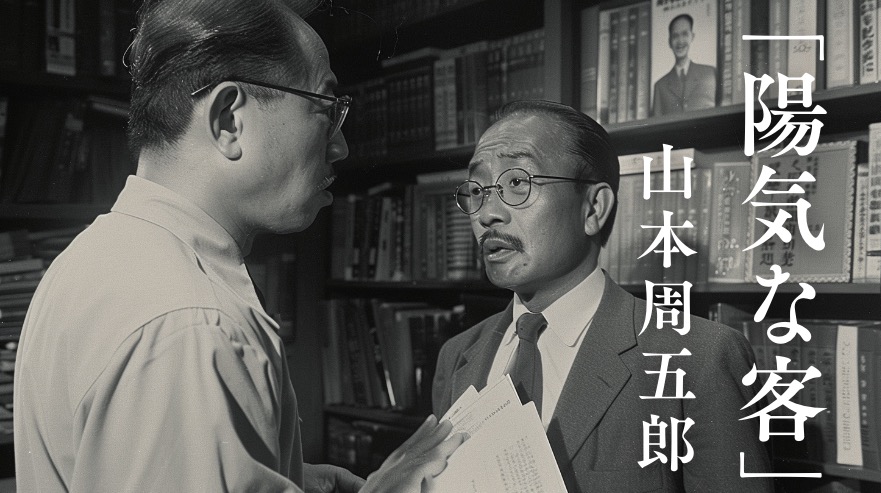

『陽気な客』

あらすじ

『陽気な客』は山本周五郎の手による物語で、芸術家の理想と現実生活の間で揺れる人々の生きざまを描き出しています。この物語は、困難や失望を経験しながらも、人生の中で小さな喜びや希望を見つけようとする人々の心の動きを丁寧に追います。

物語の中心は、かつて文壇で輝いていたが今は忘れられた劇作家の仲井天青と、彼との出会いを通じて人生と向き合う主人公です。仲井天青は、下品な記事を書くことで生計を立てる雑誌社で働きながらも、かつての栄光を取り戻そうとする夢を捨てきれずにいます。

一方、主人公は東京を離れて須磨のある家に滞在し、現実と夢、そして文学への情熱の間で葛藤します。彼らは人間関係や社会の中で生きる意味や自己表現の価値を求めながら、それぞれの夢と挫折を経験します。

後半では、二人の人生がさらに困難を迎えます。社長との対立や仲井天青の家庭問題がクライマックスを迎え、物語に深みを加えます。天青は経済的な困窮と職場での不安定さに直面し、生活と芸術への情熻を巡る葛藤に苦しむことになります。

物語の結末で、天青は生活の圧力に負け、悲劇的な結末を迎えます。この出来事は、夢追い人が直面する現実の厳しさと、理想を追求することの代償を示します。天青の死は、主人公にとって人生についての深い省察のきっかけとなります。

『陽気な客』は、夢と現実のはざまで模索する人々の複雑な心理を描いた作品です。読者には、挫折や希望、人との繋がりの大切さを感じさせる深い物語となっています。

書籍

朗読

本文

――仲井天青が死んだのを知ってるかい。知らないって、あの呑ん兵衛の仲井天青だぜ、きみが知らない筈はないんだがなあ。

アポロンの奏でる琴を聞かず

肉を啖わず ニムフを抱かぬ

この端歌を作ったのはきみじゃなかったかね、おれはそうとばかり思ってたがね。

――なんだ、こんどはかすとりか、麦酒は一本きりか。ちえっ、わりときみもたいしたことはないんだな周五郎、きみなんぞ景気がいいと思ってたんだが。……平均して月にどのくらいになるかね、五千くらいかね。……ふうん、いや、そうだろうな、そのくらいのもんだろうな。……うん、いいよ飲むよ。

――ところで酔っちまわないうちに話すんだが、十八枚ばかしの短い小説の種はないかね、ライトモチイブの娯楽性のある筋が欲しいんだ、ある雑誌から頼まれたんだが、娯楽性のある小説なんておれには書けやしない。……おれはそんなものを書くために苦労してきやしないんだ。けれどもその雑誌社にはちょいとした義理みたいなものがあって、そこにはまたわけもあるんだが。……実はそれに金も多少は要るには要るのさ。と云ってみたところで些細なものなんでね、そのためにおれが娯楽ものを持って廻る理由はない。

――きみとはそこは立場が違うんだ。

――おれとしてはそこまでは品性を下げたくはないんだ。……うん注いでくれ。

――どうやら少しばかり人間らしくなってきたね、久しぶりだもんだから胃袋のやつ吃驚してるんだろう。それほどにはしけてるというわけもないんだがね、このところ腎臓が悪いような具合だったのさ。女房のやつが再来月また子を産むし、先月は先月でいちばん上の娘が入院しちゃってね、そんなごたいそうなものでもなかったんだが。……おれたち自由主義時代に育った人間は子供にあまくってだめだ。……きみ、病院なんていってもこの節はきみどうして馬鹿にはならない。

――本当に知らないかね仲井天青を。そうかなあそんな筈はないと思うんだがなあ。……本当に知らないとすればきみは不幸だ。仲井天青、……おれは涙が出てくる。

――小山内さんが土曜劇場、……だったか自由劇場だったか、いや土曜劇場だったな慥か、あれをやっていた当時のことを知ってるだろう、それと対抗して人間劇場というのを主宰していたのが仲井天青さ。詩も書いたらしい、が、シング風の一幕物ではかなりな評判をとっていた。「いったい誰が馬鹿だ」という一幕物なんぞおれは今でも忘れることができない、上演したときは劇団が悪かったもんで、ある批評家から「戯作者である」なんという下劣なことを書かれ、酔っぱらってそいつの家へ押しかけていったこともある。……あの頃はみんな純粋だった、金も無いし名もないが、みんな頭には月桂樹の冠をかぶっていたからね。きみなんぞとは違うんだ、きみなんぞは。……飲め周五郎、くよくよするな。

――おれの頭には学問はない、が、詩が詰っている。天青はよくこう云っていた、右手の指で額をこつこつ叩きながら、こんなふうに眼をすぼめてさ、……詩が詰ってる。そしてどこかへめりこんでしまった。うん、消えちまったのさね、詩のいっぱい詰った頭を持ってさ。……世間には生きてるうちはわいわい騒がれて、死ぬととたんに忘れられちまう人間がある。また生きてるうちは眼立たないで死ぬと急に偉くなる奴もあるさ。……彼はそのどっちでもないがね、と云うことはつまり彼は仲井天青だったわけさ。

――だがおれはその頃はまだ彼を直接には知らなかった。彼の戯曲を読んだり、彼に対する批評やゴシップをみたりした程度らしい、そうして彼の名がジャーナリズムから消えるのといっしょに、おれもすっかり忘れてしまった。……そうだ、すっかりだ、きれいに忘れてしまったものさ。くだらねえ、なんだ。アポロンの琴、ニムフの柔肌、肉と酒と踊りだ、ギリシア人が幸福だったのは知的桎梏から自由だったからさ。いいよ余計なことを云うな、まだ酔いはしない、おれを酔わしてくれるようなものはこの世にはない。冗談じゃねえ、おれはなこうみえても。……おれたちはみんな翰林院へはいるよりも養老院で死ぬことを誇りとしたもんだ。おまえなんぞは俗物だ、なっちゃいねえぞ、まあ飲め、少しばかり愉快になってきた。

――おれがあのとき東京を逃げだしたわけは云いたくないね。理由を云えばそこにはいろいろ複雑なこともあるが、恋愛問題などといっても単純に説明はつかない。……逃げだしたとも云えるし、放逐されたと云えば云えなくもないんだ。それで須磨の大村さんの家へころげこんで、ちょうど大村さんはオレゴンの支店長になってアメリカへいっていた留守のところさ。それだもんだからおれは留守番のようでもあり、また夫人の護衛役のような立場でもあればあれたんだが、おれとしてもそこまで品性を下げたくはなかった。

「とにかくそこはお互いになんでございますもの、気楽にして遊んでらっしゃいませな」

夫人もこう云ってくれたんだ。

「あたくしもこんな性分なんでございますから、そこはまたなにかとあれでございますし、本当に自由なお気持で、文学の方面のことなどなさいませよ」

鼻にかかったような声で、片方の手でうしろ髪のところを触りながらこう云ってくれたもんなんだが、おれとしては気楽な気持なんていうわけのものじゃなかった、文学の方面なんぞというようなそんな問題じゃないんだ。……それで神戸夜話社という怪しげな雑誌社へはいった。怪しげというか、いかがわしいというか、どっちかといえばやけくそみたような雑誌であり、雑誌社であったものさ。

――その社は元町通りと栄町の電車通りとをつなぐ狭い横丁の喫茶店の二階にあった。もちろん古い木造の日本建築で、表に面した六帖二間をぶっとおして、古畳の上に机と椅子を並べたのが編集室なんだった。窓は関西地方によくあるたてしげ格子が篏っていたし、庇は深く垂れているし、横丁を隔てた向うも同じような二階家で、できるだけ日光や通風を妨害するような仕掛になっているから、暗いのとじめじめする点では苦情を云うところはなかった。

――九月の二十日あたり入社したんだろう、社長はわりかたおれの立場というものに同情を感じたらしかった。彼は五尺あるかなしかの小男で、焦茶色にもなり蒼黒くもなる顔色の、骨ばかりのように痩せた、そして鼻の下にちょび髭を立てたという風態なんだ。少しばかりは出っ歯だったかもしれない。……いつもちょこまかと出たり入ったりしては、甘ったるいような声でよほど社長めいた口をきいた。

「せやよってに今月はもうなんやよってに月給は十月分からきちっとあげまっさ」

こう云って彼はちょび髭を撫で、そうしてちょび髭を撫でながらおれを伴れていって、机に向かってなにか書いている三人の男に紹介してくれたんだ。……こちらが編集局長の田口詩楼はん、こっちゃが主筆の仲井語楼はん、これが総務の福地録楼はんというわけさ。おれは語楼はんの部に所属して、随時に編集局と総務部の応援をするという割当だったんだが、くわしいことはいま云いたくない。

――田口詩楼氏は、……おれは敢えて今でも氏と呼ぶことを恥じない。美しい口髭の、おもながで色の白い美男子であった。ものを云うときに唇がちょっとばかり歪まるんだが、静かなおっとりした調子で話すのが、いかにもおひとがらで、そんなふうな雑誌社にいる人間とはみえない。実をいえば、と云ってもおれも聞いたことなんだが、氏はまえに名古屋新聞のどの部かで部長をしたこともあり、そのときもじっさいの席は神戸なにがし日報の某部長だったそうだ。なにかしらちょび髭社長とひっかかりがあって、そんな編集部へも名を貸していたもんなんだろう。……氏は三日にいちどぐらい来て、二時間ばかしいて帰ってゆかれた。

「――では仲井さんお頼みします」

おっとりとこう云って、片方の手に手鞄と細身の籐の洋杖を持ち片方の手に黒いベルベットの帽子を持って帰ってゆかれるんだが、その歩きつきがまたひと足ひと足ゆっくりと噛みしめるようなぐあいで、なんともいえず優雅な意味深長なものなんだ。……おれもいつかいちどはあんなぐあいに歩いてみたい。

――福地総務はなに者でもなかった。ちょっと表へ出ればそこらで厭になるほど見られる人間のひとりさ。彼はあらゆる雑用をひきうけて、それをみんなおれにひきわたして、自分はいつも机の上へつっ伏して眠っていた。……机の上に鼻息だか涎だか知れない水溜りが出来るくらい熟睡するんだ。が、……彼が社長のスパイだったということはあとでわかったさ。

――さて仲井語楼なんだが、これには驚いた。初めて社長に紹介されたとき、彼はねじり鉢巻をして椅子の上にあぐらをかいて、その椅子の右側に一升壜を置いて、そいつを湯呑み茶碗に注いで、ぐいぐい飲みながら原稿を書いていた。……実になんといったらいいか、要するにそんなふうに編集所にはぴったりし過ぎて却って不自然なくらい傍若無人なようすだった。

「ふん、君も東京の落人か、ふん」

そのとき彼はこう云ってにやっと笑った。いい顔なんだ、実にいい顔なんだ。ちかごろの里見 の顔をもう少しばかりしけさせて苦痛と頽廃の薬味を加えればいいかもしれない。彫の深い、眼のぎろりとした、とにかくただものでない顔なんだ。……君も東京の落人か、ふん。こう云ってにやっと笑ったんだったが、そのときのぎろっとした眼とまっ白な歯とをおれは忘れることができない。

の顔をもう少しばかりしけさせて苦痛と頽廃の薬味を加えればいいかもしれない。彫の深い、眼のぎろりとした、とにかくただものでない顔なんだ。……君も東京の落人か、ふん。こう云ってにやっと笑ったんだったが、そのときのぎろっとした眼とまっ白な歯とをおれは忘れることができない。

――おれは須磨の家から毎日その社へ通勤したさ。おまえなんぞは信じないだろうが、おれとすればそういうばあいには精勤なんだ、八時半には毎朝きちんと出社した。こういうことは文学精神とは根本的に違うんだ。……またたびと飾り文字を書いた喫茶店の両開きの扉をあけてはいる。卓子や椅子の並んでいるでこぼこの土間をつき当るとそこに広い階段がある。おれは靴を下駄箱へ入れてその階段を登ったりおりたりしたわけなんだが。

――階段をあがった廊下の左側、つまり表に面した側に編集室があり、それと対して廊下の右側が社長室になっていた。十帖くらいの日本間で、昼間のうちは彼はそこで社長事務をとり……たいがいは留守であるが、……夜はそこを寝室に使っていた。夫婦の居間は階下の奥にあって、妻君はそっちに寝る習慣であるらしい。社長はそれがお互いを尊重する文化的な寝方であり、同時に倦怠の生ずるのをふせぐ合理的な手段だというふうに自慢していたもんだった。それは一面では真理であるらしい、その後どこかでおれもそんな記事を読んだことがあるようにも思うんだが、しかしそれはそれとして、妻君はその方法について全面的には賛成ではなかったようだった。

――話はやっぱりその点に触れておかなければならないんだが、つまり社長と妻君の関係なんだけれども。……妻君というのは四十二三になる大女で、容積と重量ではあらまし社長の倍くらいはあった。額のぬけあがった、とがった頬骨の、口の大きな、眼のぎらぎらした、なんともいやらしい狐のような顔で、人間の貪欲と無恥と酷薄をひとつに集約したようないやらしいヒステリイ女だった。……彼女はもとわりとすれば中くらいの花柳界にいたということだ。軍曹か曹長あたりの未亡人でもあるらしい。五六年かあるいはもうちょっとまえに現在の喫茶店を開業し、そこにはそこにあるような女給を置いてけたたましく儲けたもんだという。……まあかなりな貯金が出来たわけなんだが、そこへちょび髭社長があらわれた。……おれとすればこんな下劣な話はしたくない。が……ちょび髭社長はそのちょび髭と各種の秘密文書とを巧みに活用し、ついに貪欲と無恥と酷薄のかたまりであるそのヒステリイ女をろうらくしたわけさ。

「貴女のような類のない婦人が、こんな低級な営業をしていらっしゃるのは自分としては心外に耐えない、実にそれは貴女ご自身にとっても一般社会にとっても軽くない損失であります」

こんなことも云ったもんだろう。

「ひとつ自分と協力して文化的であり高級的であり、しかもぼろい事業である所の、雑誌社を経営なすってはどうでありますか、そうなれば斯業経営についての犬馬の労は云うまでもなく、自分はこの肉躰も精神もあげて貴女のために忠誠をつくすでありましょう」

こういうようなことも云ったんだろう、いや慥かに云ったらしい証拠には。……ああいやらしい、おれはへどをつきたいみたような気持になってきた。おいぐっと注いでくれ。

――まえにも云ったように、おれは八時半には社へ出る。それからたった独りで、うす暗いじめじめした編集室の、脚のがたがたする椅子に掛け、これもがたがた揺れる机に向うわけなんだが、そのときのうらさびれた頼りない気持ときたら、なんともかとも。……だが今ここではなんとも云いようがない。またときにはそこに仲井主筆のいることもあった。主筆は酔いつぶれて自分の家へ帰れなくなるんだ、そこですっかりすり切れたような毛布にくるまってごろ寝をしているんだが、それだっておれの気持の救いになる道理はないさ。

――とにかく仲井主筆がそこにつぶれていようといなかろうと、おれは暫くはがたがたの椅子に掛けてしぼんだような顔をしているんだろう。すると、……社長室から妙な声が聞えることがある、そのときによっていろいろな声なんだ、一定しているようでありながら一定していないんだ。あるときは明らかに女性の声でいやんというふうなものが聞えたが、それはまちがいなしに鼻の中で発音された声であった。……きみ試しに舌を動かさないで鼻の中だけで云ってみろ。いやん、ごく短く「いやん」というんだ。そうかと思うとききっきっというみたような声だの、またそのほかの。……つまり各種の。

――社長室からなんの声も聞えないし物音もしないときがある。するときまってあのいやらしい妻君が編集室へやって来るんだ。蒼いというか白いというか、灰色じみて硬ばったひきつったような顔で、血ばしった眼をぎらぎら光らせて、ばらばらな乱れ髪でさ。……寝衣の裾をだらしなくひきずって、そうしておれのところへ来て噛みつきそうな調子できくんだ。

「あんたうちの社長知ってやないか」

上と下の歯がむきだしになって、そいつががちがちと鳴るんだ。白くなってかさかさに乾いた唇が捲れあがってるんだ。おれとすればそれほど気が弱い方ではないつもりなんだが、それにしても二三度はつばきをのみこまないとすぐには返辞ができなかった。

――云ってみれば社長はそのときすでにほかに女があったものさ。寝室を別にしたのも文化的であり同時に倦怠からお互いを防衛する手段である以上に、妻君の眼をのがれてその女のところへ泊りにゆく目的も多分に含まれていたらしい。……そこでおれの立場として実に当惑するようなことが始まった。と云うのが、ある朝のことなんだが、そして社長室で例の理解しがたい音声の聞えたあとのことなんだが。……そうだ、薄い絹かなんぞをきゅっと引裂くような声が三度ばかり聞えて、それから十分ばかし経った頃なんだったろう、とつぜんその部屋で妻君の叫び声がおこった。

「いやなら出てゆきなさい、出てゆきなさい、さあ出てゆきなさい」

こういう悲鳴のような叫びなんだ。

「ここはあての家や、あるもんもみんなあての銭で買うたもんや、あんたのもんはなに一つあれへん、ぞうさもないこっちゃ出ていきなはれ、出なはれえな、出てかんかいな」

社長の声は殆んど聞えない、なにか云ってることは云ってるらしいんだ。ぼそぼそ声はしているんだがなにを云ってるかは聞えなかった。妻君は激烈なヒステリイをおこしたとみえ、むしゃぶりついてひっ掻いたらしい物音がした。

「くやしいーっ、ああくやし、文化的事業のなんぞのとひとをはめやがって、あんな汚ならしい雑誌がなんや、なにがぼろい儲けや、うまいことぬかしくさって、初めからあての貯金ちょろまかす気いやったんやろ、出てゆけ、そしてあのぬすっと阿魔と寝くされえ」

「わいが悪いて、このとおりやこらえてくれえ、このとおりや」こんどは社長の声が聞えて来たんだ、「――あの女とはもう逢わん、こらえてくれ、このとおりや」

おれは椅子から立って、足音を忍ばせて階段をおりた。すると階段のいちばん下の段に仲井主筆が腰かけていて、こっちへ振返ってにやっと笑い、それから片手に小さな風呂敷包を抱えたまま立上がって、

「社長が聞いたら帰ったと云ってくれ」

こう脇のほうを見て云った。階段のすぐ脇のところに奥へ通ずる板敷がある。そこに花ちゃんと云う女中と喫茶部の女給のそえ子が立っていた。かれらもそこで二階の騒ぎを聞いていたものなんだろう、仲井はおれのほうへ「出よう」と云って、下駄をつっかけてさっさと外へ出ていった。痩せた肩の一方をつきあげ、古びた袴の裾をひきずるような恰好で、さっと扉をあけた姿は今でもおれの眼には比較的あざやかに残っている。

――主筆はおれをすぐ近くの居酒屋のような家へ伴れこんだ。彼はなじみとみえて、まだ掃除もしてない時刻だったが、髪をつくねた色の黒い中年の女が出て来て酒のしたくをしてくれた。

「君とはいっぺん悠っくり飲もうと思っていたんだ、今日はひとつ楽しくやろう」

「しかし社のほうはいいんですか」

「ああいう特別演出のあった日は休みと定ってるのさ、今日はあのちょび髭で一日じゅうメドウサのごきげんをとり結ばなくちゃならない、われわれがいては却って邪魔になるんだよ」

そこでおれたちは飲みだしたのさ。主筆はコップであざやかにくっくっと飲む、乱暴なんだが少しも乱暴のようにはみえない。左手の肱を台について指先で頭を押え、右の肩をおとして少し斜に構えた姿勢なども風格的なんだ。酔いがまわりだすとあのぎろりとした眼が熱を帯びたようになって、いよいよただものでないという感じが強くなった。

「うんそうか、文学をやるのか、よかろう」

「いやそんな、文学なんていう、そんなその」

「てれるなよみっともない、文学なんてそんなにてれるほどたいしたもんじゃない、おれは魚屋をやる、おれは八百屋になる、……おんなじこった、てれたり恥ずかしがったりする意味なんかちっともありやしない、さあ、きみの文学のために乾杯しよう」

その家を出て四五軒ばかりはしごをしたもんだろう。おれはかなり酔っちまっていた、そしてだいぶめそめそやったらしい。なんでも狭いごたごたした酒場で麦酒を飲んでいたときなんだが、おれはなにかしきりと主筆に対して非難していた。非難というよりはまあおべっかみた様なものさ、仲井さんほどの人がこんな所に埋もれている法はないどうして貴方はこんなふうに韜晦しているのであるか。……まあそんなようなことをしかも熱情をこめたみたようにならべたてたんだ。すると主筆は少しばかり蒼くなってきた顔をあげ、唇のまわりを手でひっ擦りながら云った。

「君はいつからおれだということを見ぬいていたんだ」

「貴方をですか、……それは、見ぬいたといったって」

「おれが仲井天青だということをさ、いつから見ぬいていたんだえ」

――おれは当惑にうたれた。わけがわからなかった。だって仲井天青などという名まえがなにを意味するか、全然まるっきり見当がつかなかったからだ。……人間が狡猾にたちまわるということは一般的には美徳とは云えないんだろう、おれとしても心構えとしてはそう思うんだが。……その時はおれは狡猾にたちまわった、それについては責任を回避しやしない、おれは恥ずかしいと思う。が、結果としてはおれはひそかに一日一善であると今でも信じているんだ。

「ぼくはうれしい、そうか、きみは覚えていてくれたんだな、そうか、ぼくはうれしい、ぼくもまだそれ程には忘れられてはいないんだな」

仲井主筆はこう云ってぽろぽろと、……本当にぽろぽろと涙をこぼした。その幾粒かがコップの中の飲みかけの麦酒の上へ落ちこむのを眺めながら、おれはますます途方にくれ、さればこそますます狡猾を弄さずにはいられなかったわけなんだった。

――その晩は西の場末のほうにある板宿というところの、ごみごみした裏長屋の、仲井天青の家で泊った。どこをどうしてそこまで辿り着いたものか、……眼をさますと一つの夜具の中で彼といっしょに寝ていたわけさ。雨戸を閉めなかったので、障子の上のところに一尺ばかりの幅で日光がさしている。蠅が一匹どういうつもりか、しきりにその日の当っているところでこつんこつんと障子の紙に躰当りをくれている。おれは何となくロシヤの小説のなかに出てくる頭を壁へぶっつけて死にたいという言葉を思いだして、それを思いだした事とは別に関連もないんだが、ぐるっと部屋の中を眺めまわしなどした。……独りぐらしの中年の男の投げやりな部屋というほかには、今とりたててきみに話すような景色ではない、が、そのうちに壁際におつけてある机の上の安い瀬戸物のブック・エンドに挾まって、十四五冊のうすっぺらな雑誌が並んでいるのをみつけた。それが「神戸夜話」でないことは慥かだし、背中に印刷してある活字がどこかで見たことのあるような感じなので、ちょっと手を伸ばして5冊ばかり取ってみたのさ。……それは「新演劇」というひところちょっと知られた同人演劇雑誌で、おれも読んだことのあるものだったんだ。だがまだなにも気がつくわけはないさ、暢気なつもりで一冊の目次をあけて眺め、放りだして二冊めの目次を眺めた。するとそこに「いったい誰が馬鹿だ」という一幕物の戯曲が載っているのをみつけたんだ。

――おれは少しは酔ってきたらしい。

――このかすとりは大丈夫なんだろうな。メチールのはいってるやつは臭くってこっちの精神さえ大丈夫なら本来が飲めたしろものじゃない筈なんだってな。……そうとすればこいつは大丈夫は大丈夫らしい、注いでくれ。

――それから四五日は仲井天青はひしゃげた様な顔をしていた。そうして例の一升壜から酒を湯呑み茶碗へ注いで、椅子の上にあぐらをかいてねじり鉢巻をして、がりがりとペンの音をさせながら原稿を書いていた。……それが、これは云いたくはないんだが、原稿といっても実は恥ずかしくて顔の赤らむのを誰だって拒絶することができやしない。そうじゃないか、……神戸夜話という誌名そのものでわかってる話さ。親は子に隠し、子は親に隠さなくちゃ読み得ない、つまりちょび髭社長が文化的ぼろ儲けと見当をつけたところさ。しかしあのいやらしいヒステリイ女房にまであんな汚ならしい雑誌と罵られ、たいしてはぼろいこともなさそうなんだが、実は、と云ってもこれもあとで聞いたことだったが、社長はその雑誌をうまく利用して、高価でいんちきな秘密文書を売るとか、または他人の秘事を嗅ぎだして原稿にし、それを種に金品を、……ああおれはまたへどをつきたくなってきた。

――仲井天青はばりばりがりがりと猛烈に原稿を書いた。あれから四五日はそんなふうで、おれには口もきかないし顔を見るのもいやだというようなぐあいだった。……あの晩おれとあんな風に感動したり、涙をこぼしたりしたことが、恥ずかしかったものなんだろう、おれとしてもかなりな程度には同じような心持だった、それだもんでこっちもなるべく当らず触らずという態度をとっていたことはいた。……けれども気持としては、なんと云いようもないんだ。仲井天青、……仲井天青。もちろん彼の才能にどれだけの価値があるかは知らない、そんなことは誰だってわかることじゃないんだ。……げんにも生きてるうちは文学の神様だなんて云われていた人間が、死ぬとたんに先輩や仲のいい友達からまで悪口を云われたじゃないか。……それだってその人間はその人間だったんだ、それだけは少しも変りはないんだ。……天青だってひところは中央の文壇で作品を認められ、小さいながら劇団を主宰したこともある。価値のいかんは別として仲井天青は仲井天青であったんだ。……それがきみ、それが、……そんな土地へめり込んで、うす暗いじめじめしたごみ溜のような編集室の隅で、椅子の上にあぐらをかいて、ねじり鉢巻で、茶碗酒を呷りながら、ばりばりがりがりとペンの音をさせながら、そんなような思わず顔の赤らむような原稿を書いているんだ。……おれは泣きあしない、ひとをばかにするな、これはそんなめそめそ泣くようなそんな軽薄なもんじゃないんだ。

――福地総務はうつ伏しになって、机の上へ水溜りを拵えながら眠っていたのさ。

――田口氏は三日にいちどぐらいずつ来て、なにかかにかして、では仲井さんお頼みしますと云って、片手に手鞄と洋杖、片手に黒いベルベットの帽子を持って、おっとりと一歩一歩おひとがらに帰っていった。

――おれがなにをしたかということはひと言では云えない。ただ原稿を書くこと以外は、……なぜってさいわいおれにはまだそんな様なものを書く手腕も見識もなかったから、……それだけはしなかったがそれ以外のすべてのことをやったわけだろうさ。

――おれは印刷工場へも使いをした。その工場は阪急線の石屋川というところにあったんだが、そこへゆくと幾たびかしら近くの飯屋でひるめしを喰べた。なんとも云いようのない喰べ物だった、おまけに窓から向うに六甲の山がみえる、まるで真空のように空気が澄んでいるからなんだろう、山の白茶けた岩肌やところ斑らな松林なんぞが、眼に痛いくらい鮮明にみえるには弱った。秋、というと突然みたようだが、そんなふうな悟ったような澄明な秋の山なんぞというものは、そのときのおれの立場としては共鳴するわけにはいかなかったんだ。おれは今だってそんな秋の山なんぞは見たくない。

「ひとつ、今夜いっぱい、やるか」

ある日の帰りがけに、がまんを切らしたというような顔つきで仲井天青がそう云った。子供が親になにかねだるときのような、こっちの顔色をうかがうような、顔色だった。

「ぼくは今日は小遣を持っていないんですが」

「なにぼくだって持ってやしないが、勘定のきくところがあるから大丈夫さ、その点はぼくが、これさ」

天青はこう云って右の手で胃袋のあたりを押してみせた。……そしてあれ以来はじめて二人はその晩いっしょに飲んだんだが、その晩のことだけを切離して紹介するわけにはいかない。

「ブルウタスよ、おん身もか」

こんなふうな気取ったようなせりふを彼は云うてみせたものだったが、それだって一度きりのことではなし、その後は殆んど毎晩のようにつながっては飲んだもんなんで、……彼はいつかしらおれにも勘定のきく家を拵えてくれた。

「文壇の大家だといったってなんだ、いったい谷崎潤一郎がなにものなんだ、笑わせるな、おれは日本の文壇なんぞ相手にしているんじゃねえんだぞ、エ ケ ホモ、おれはこうみえても仲井天青だ」

天青はぎらぎらと熱っぽく眼を光らせ、右とか左とかどっちか側の肩をつきあげながらこう云うんだった。意気軒昂、不屈不撓、孤岩屹立、多少めちゃくちゃな感じかもしれないがおれとしても無関心ではいられなかったさ。

「おれは敗北した、それは認める、しかし、敗北にこそ真実のあるということを知っている者があるか、云ってみろ、われわれの文学精神は破滅を信ずるところに立脚しているんだ、気をつけろ、おれが敗北したままじっとしていると思ったら大まちがいだぞ」

それから天青はまたよく歌をうたった。

バッカスおまえはファウンのお供

こういったようなわけの知れないものだの、わざと卑しい低級な流行歌だの、そのほか各種の歌だった。そしてあんまりやかましくって周囲の客たちに悪いと思って、おれがちょっと注意したりすると必ず奇怪な身ぶりをして、ブルウタスよおん身もかといい気持そうに云うわけだった。

――こんなことをいうと拵えたように思うかもしれないが、仲井天青のようすがしだいに風格を帯びてきたと云ってもおれは良心に恥じない。彼はめきめき彼らしくなっていった、熟すべきものが彼の内部において熟し始めたんだろう。彼は彼自身をとりもどしたばかりでなく、今やとりもどした彼自身の上へよじ登ろうとさえするように思われた。

「ぼくには学問はない」天青はこう云って右手の指先で額をこつこつと叩き、ごく秘密なことをうちあけるかのようににやっと笑いながら低い囁き声でこう云うのであった。「――が、この中には詩が詰っている」

彼はしきりに文芸雑誌の創刊をもくろみだした。そろそろカム・バックしても早すぎはしないと云った。彼には……その頭脳の中には……幾つかの大きな長篇小説と幾十篇かの戯曲の構想がすでに完結しているのであった。

「やろう、きみ。おれもライフ・ワークを始める時期には時期なのさ、為すべきものを持っていて為さないのは罪悪だ、われらの旗を掲げよう」

――これらのあいだにおれは彼について多くのことを知った。仲井天青はジャーナリズムから消えて以来、浅草のなにがし座で文芸部長をやったり、他の劇団のレパートリイ顧問になったり、また喜劇一座と旅まわりもしたものらしい。……その頃に細君とは別れて、浅草のなに太郎とかいう名妓に恋され、その名妓は彼のために身ぬけとかいう冒険を敢えてして結婚し、旅まわりなどにもいっしょに付いてまわったのであるが、現在、彼女は元の土地の浅草で、ある格式の高い待合茶屋の女中がしらをしながら、彼の呼びよせるのを待っているということだった。

「だがぼくは彼女を呼びよせる気はない、ぼくは今そんな安楽なことなんぞ考えちゃいないんだ」

天青はおれになんどもそう確言した。

「ぼくの野心はそんなちっぽけなものじゃないさ、この野心のために汚濁と絶望と貧困を耐えしのんで来たんだ、ぼくは人情的であるわけにはいかない、彼女は彼女として、……ぼくは雑誌の題を人間芸術ときめようと思う」

おれはひどく酔うとたびたび天青の家へ泊ったもんだった。電車がなくなって、兵庫辺りから夜更けの道を歩いていったことも珍しくはなかった。その途中に家並がとぎれて空地つづきになったところがある、右も左も荒れた草原で、いかにも場末らしくやたらに紙屑だの空罐だのの塵芥が汚ならしく捨ててあるんだ。とうてい浮いた気持になれる景色じゃないんだが、そこへもってきてコスモスがずらっと咲いていた。横さまにみんな倒れている、倒れたまま咲いているのや倒れたところから起き上がって咲いているのや、実にしだらもない乱離たるありさまなんだが、こいつが道に沿ってどこまでも咲いているには降参した。……こっちは酔い痺れてうらがなしくなって、だからこそつけ元気でやけくそな歌をうたったり傲慢なことを喚いたりしているんだ。それこそ破滅的な気分でいるところなんじゃないか、そこへ星あかりの暗がりからぼうっとほの白くコスモスの花がみえてくる。……捨てちらしてある塵芥、紙屑、そしてほの白くしんと、どこまでも続いて咲いているコスモス。……花には特別の罪はないのかもしれないがおれはこいつだけにはどうしたってシャッポを脱がずにはいられない。

――天青はだんだん深酔いをするようになっていった。

――おれの初めての月給、つまり十月分の月給は一枚の計算書だった。袋の中にはほかになにも入ってはいなかった、そうしてその計算書のいちばん下には赤い字でそくばくの金額が書いてあったものさ。……これを要するに飲屋と弁当屋が勘定を取っていったんだが、その結果として赤い数字だけおれの月給からはみ出たというわけなんだ。おれとしては失望でもあり不満なような気持だったが、よく世間で云う赤字なになにというのはこのことなんだと知って、少しは教訓も得たような感じだったと思う。

――天青はその点もっと状態がいけなかったらしい。会計……といっても社長の妻君なんだが……は飲屋その他の彼の勘定をみんな拒絶した、つまるところ天青にはそれらの勘定を支払うべき余り分がないばかりか、さらに多額の前借があって、会計としてはもはやそれらに対する責任が負えないというんだった。……しぜん飲屋その他の勘定取りは編集室へやって来た。そこでそういう際に多くの人々がする通り、彼もまた五日ばかりは社を休んで姿をみせなかった。

――おれはどうしたってもういちどは社長とその妻君のことを云わずにはいられない。

――あの特別演出のあった日から半月くらいは静穏な時が経過したろう。おれは精勤であることだけは守ったから依然として八時半には出社したが、しばしば社長室からあの稀有な声音のもれるのを聞いた。おれはまだおれの年齢としては無知であったが、それでもその声音ないし音声がかれら夫妻の平和状態を示すのだということだけは察しがつくようになっていた。……云ってみれば、社長はそのちょび髭と秘密文書による蘊蓄をもっぱら妻君に提供したものだろう。が、社長には社長でまたそこに計画があったものさ。これもまたあとからわかったことなんだが、彼は次期の市会議員選挙にうって出るという野心をもちはじめていた。それでこれに要する事前運動のための軍資金を、その貧欲酷薄な妻君からひきだそうと計ったわけらしい。……それについては彼は自分のちょび髭と秘密な蘊蓄とに莫大な自信をもっていた、ことにその妻君の嗜好に関しては隅の隅まで熟知していたから、その効果にはかなりな程度まで安心していたふうだった。

――人間がいつも自分自身によって欺かれ自分自身によって失策するということは悲しいことだと思う。社長は自分の技倆を些かも疑わなかった、そこには確信さえもっていた。にもかかわらずしくじった。かの貪欲なヒステリイ女は社長の奉仕を専有することには少しも躊躇しなかったが、彼の申し出に対してはあたまからせせら笑い、彼の鼻の前でぴしゃりと戸を閉めた。

「あほらしい、あてが金持ってるとでも思ってたんかいな、冗談やあれへん、集金があんじょう集まらな今月はやってゆかれしまへんで、あほらしい、しっかりしとくなはれ」

こう宣告するのをおれはこの耳で聞いたんだが、その仮借のないせせら笑いにはまいった。おれにはなにも直接の関係はないんだが、それでもなんとなく世の中がならし平べったくなるような、たより薄い淋しさを感ぜずにはいられなかったものだった。

――十一月になってからだったが、社長は売れ残って返されて来た雑誌を、社会事業のためにといって市庁のその部へ寄付した。これは次期市議選挙に対する予備工作のひとつだったんだろう、せいぜい三千部ばかりの古雑誌だったが、これを妻君とのひと悶着を恐れて、彼女には知らせずに寄付したものさ。……おれは社長から特に頼まれて取次店の倉庫から市庁舎までの運搬のてつだいをした。

「なあきみ、奥さんには内証やで」

社長はそのときおれを外へ伴れだして、たぶん籠絡するつもりだったんだろう、近くの横丁にある屋台の珈琲店でコーヒーを二杯おごってくれた。

「きみもサラリが少のうて済まんけど、まあもうちっとのま辛抱してえや、わいもいつまでこんなやくたいもないことしていやへん、いずれ近いうちに、……まそれは云わん、今はまだ云わんけどやね、きみの将来はわいが承知したるね、いまにきっときみにもひと花咲かしたるよって……」

だがそこでもまた社長は足をすくわれた。市のほうでは寄付を受けたものの雑誌の内容には注意しなかったらしい、古雑誌ならまあ、養老院とか孤児院とかいった関係へ配ればいい位の感じだったらしいんだ。ところが受取った現物をみて狼狽したさ、親は子に隠し子は親に隠さなくては読めない雑誌なんだ、市当局という立場としてはとうてい関係方面へ配れるわけのもんじゃない。いろいろ会議があったものか、それともそんなものなしだったか想像外のことだが、一週間ばかりすると社へ小使が来て、そのような雑誌の寄付は受付けるわけにいかない旨を述べ、なお即刻こちらへ引取るようにと云って帰った。……そのとき社長が留守だったんで妻君が用件を聞いたということは現実の悲哀じゃないか。そして直ちに、正確に云うとその翌朝、おれが社へ出たときすでに。……おい注いでくれ。

――おれが階段を登って編集室へはいったとき、社長室では妻君の罵り声が聞えていた。それはあの灰色の唇が捲れあがり、剥きだしになった上と下の歯ががちがちと鳴る形相を眼の前に見るような声であった。おれはぞっと総毛だった。これは特別演出に属するだろうかどうか、もしそうなら退散すべきなんだがと、椅子に片手を掛けたまま迷っていると、

「いややいややいやや出ていけっ」

こういう叫びに続いてどたんばたんぴしゃぴしゃという物音が起こった。

――おれは幾らか微笑したかもしれない、かなりの痛快な気分を感じたことは白状してもいい。ちょび髭社長といっても男は男であるんだ、そこはやっぱり女とは違うんだ。こう思っていたんだが、……そう思う間もなく襖をあけて社長がとびだして来た、額と頬ぺたにひっ掻き傷が幾条もでき、そこから血が出ているのをおれは見た。彼は寝衣の帯ひろ裸で、廊下へとびだすなりその廊下へ坐って両手をついた。

「悪かった、堪忍して、このとおりや」

こう云って彼はその頭をむやみに上げ下げした。その運動の速さと回数については誇張と思われる危険があるから云うのはよそう、しかし妻君はきききと叫び、社長にとびかかり、髪をひき り、頭や頬ぺたをぴしゃぴしゃ平手で撲り、そして劈くような声で叫びたてた。

り、頭や頬ぺたをぴしゃぴしゃ平手で撲り、そして劈くような声で叫びたてた。

「あての金もどせ、どあほ、ぬすとう、ええくやし、あんな小使なんぞに恥かかされて、なにが高級的や、金もどして出ていけ、ぬすとう、ええどうしたろ」

「済まん堪忍して、わいが悪かった、これからあんじょうするよってな、これや」

おれは憮然と浮かない気分になった。多少は痛快だなどと思った早計を自分で嗤い、かれらの脇をすりぬけるようにして階段をおりた。……そこにはいつかのように仲井天青がおり、女中の花ちゃんと喫茶部のそえ子が立っていた。

「出ましょう仲井さん、また特別演出ですよ」

おれはこう云って自分の醜いざまを立聞きされた者かなんぞのように、靴をつっかけざま外へと逃げだしたものだ。

――もちろんその日は社を休んで飲んだ。天青はどうにか都合をつけたとみえて、どこの飲屋でも断わられるようなことはなく、ある程度までは従前どおり飲ませてくれた。

「あのちょび髭を嗤ってはいかんぜ、彼はきみ彼であって彼だけのものはあるんだ」

天青はその夜しきりに社長を弁護した。

「人間があそこまで裸になるということは俳諧的心境ではないんだ、きみは廊下にへいつく這った彼の姿から眼をそむけたが、あの姿に人間ぜんたいの原罪を感ずることができなければとうてい文学をやる資格なんぞありやしないぜ」

「ああ男は哀しい、男は救われることがない」

天青はこうも云ったさ。

「ちょび髭は初めにあの鬼女をたらしこんだ、彼はあの鬼女を雁字搦めにし、絞れるだけ絞った、彼自身そう思ったし、まわりの者もそう認めた、ところがまったく逆だったんだ、雁字搦みに縛られたのは彼自身なんだ、絞るだけ絞られているのも彼自身なんだ、……あの鬼女の貯金帳はいま元の十倍以上にもなってる、おまけに、あいつは近いうち花隈へ酒場を出すそうだが、それを知っているのは今のところこの天青ひとりだろう、……社長はなんにも知らない、彼は今すっからかんだ、不動産や貯金はもとより誌名登録まであの女の名儀になってる、……剥かれたのは彼のほうさ、彼のほうがちょろまかされたんだ、あの下賤な狐づらの女悪魔め、……だがきみ、なあきみ」

天青は両手でおれの肩へ凭れかかった。

「これはあのちょび髭だけじゃないんだぜ、多かれ少なかれ男はみんな同じなんだ、昔も、今も、これからもさ、……男はみんな女どもによって燔祭にあげられる小羊なんだぜ」

おれは空腹のときみたように下腹からすっと力がぬけてゆくのを感じたと思う。やるせないじゃないか、きみ、……なんというからくりだ、もしこの世がそんなに手のこんだものだとするなら、いっそ海へでもとびこんだほうがいいようにも思われる。……おれはげっそりした。けれどもそれで酔いがさめるというほどごたいそうなわけでもなかったんだが。

――おれたちはまた毎晩のようにつながって飲みだした。知れたことさ。いやそうばかりでもない、天青は倍くらい元気になった、金もなかなか持っているらしい、勘定で飲めるところは勘定で飲んだが、これまではいったことのない鉄ちり屋だの関東煮などの赤い大提灯のぶら下がった家などへもはいり、そこでは金を出してちゃんと支払いをした。……おれは訝しいというよりも心配になってきた、だってそんな筈があろうようには思えない、どうかするとこれには不愉快な結果がともなうことになるかもしれない。おれは云ってみた。

「こんなぐあいにやっていて大丈夫ですか仲井さん、あんまりなにしてまた……」

「びいさいれんす、きみはまだそんなちっぽけなことを心配しているのか、きみには仲井天青がそのくらいにしきゃみえないのか、……その小賢しい口を閉めろ、そして飲みたまえ、ぼくはぼくの野心のいかなるものかを知っている、計画もみとおしもついている、きみはきみを信じなければいかん、飲みたまえ」

彼は文壇の流行作家をひと舐めに嘲弄する、劇壇の大家には憐れみの冷笑をあびせる。詩について、また画について彫刻について、ありとある日本の芸術分野にわたって容赦のない舌刀をあびせる。

「額をあげたまえ、きみ、眼には見えないがわれわれの頭には月桂樹の冠が巻かさっているんだ、かれらなにものぞ、われらの時代が近づきつつあるじゃないか、それはもうそこにあるじゃないか、えい、……こう手を伸ばせばそれはわれらのものだ、旗を掲げよう」

彼はおれをいちどは福原の妓楼へも伴れていったくらいなんだ。そして彼は幾らか肥えた、したがってぎろりとしたところが地均しをされて少しはだらしなくなったようだったが、おれとすれば頼もしいようにも感じたのはしかたがないさ。

――仲井天青は昼間は原稿を書いた。……そして、社長はこんども妻君とうまく和睦したらしかった。

――夕方になるとおれたちは飲みまわった。元町あたりから西の方角へはしごをやって兵庫あたりできりあげるんだが、これは万一のばあい板宿まで歩いて帰るのに備えたわけなんだった。

「のうめのめ、のうめのめ世界のまあるほうど、ああ愉快だ、きみ握手をしよう、われわれは生きるんだ、いいか、生きるんだ、生きるんだぞきみ、さあ進軍だ」

天青は情熱に燃えたわけなんだ。うす汚ない小さな酒場の隅で、土間を下駄で踏みにじり、白粉の剥げたようなぶくぶくに肥った女給の首を抱き、ふいに浪花節でオセローのせりふを喚きだし、ぐいぐいと麦酒を喉へながしこんだ。

「諸君、脱帽したまえ、ここにぼくがいる、ぼくが仲井天青だ」

そして女給の頬ぺたへ吸いつき椅子ごとぶっ倒れてへどをついた。……冷静にみれば、多少は興ざめでなくはない、おれにしたってそこまでは断言しない。が、ともかくも天青は燃えていたんだ。

――なにを云うか、それが狂態だといって誰に嗤う権利があるか、人間が純粋になればなるだけ、俗人どもには滑稽にみえるだろう、それがなんだ、天青は燃えていたんだぞ、名声や利欲のためじゃない、なんのためというわけじゃない、彼は芸術への情熱に全身を燃やらかしていたんだ。なにを云うか、さあ云え、いったいきみたちに彼以上のなにがあるか。……人間には平和や家庭や健康で優秀な妻子や、きちんと貰える月給のほかにも大切なものがあるんだ、そのために身を削るほど苦しんでいる者だっているんだぞ、ばかにするな。

――十一月の月給日のことだった。

――神戸という土地は摩耶山おろしとかいって冬のはじめから凛寒な風が吹く。おれが厄介になっていた大村さんの家は須磨の離宮山の下で、南向きの日当りのいい環境だから暖かいが、市内では十一月末となると、朝晩の寒さには誰しもかなわないと云った。

――月給日のことだった。これだけは云わずにはおれないんだが、おれは社長からあっさり馘だと宣告されて、ある程度まで失望と驚きにうたれずにはおれなかった。

「きみにも不満はあるかしらんけど、こっちゃにも云いたいことはあるねんけど、わいはよう云わんとくさかい、きみもおとなしく引取っとくなはれ」

「おかしいですね、それはどういう意味ですか」

おれとすればかなり馘にはなりたくない気持だった。社長はなにか誤解しているらしい口ぶりだもんだから、誤解がとけて首がつながるものならと考えたわけなんだ。……だが、ちょび髭はついと月給袋をつき出し、一種の中途はんぱな表情でにやにや笑った。

「もうええわいや、もうなにも云うことあれへん、だが口は禍いのもとちゅことがあるよってな、これからは気いつけなはれや」

まるで不正乗車をして伴れて来られた乗客に対するどこかの私鉄の駅長みたような口ぶりであった。彼は初めから終りまでおれを見ようとしなかった。焦茶色のようでもあり蒼黒いようでもある痩せた顔や思わせぶりなちょび髭も、ちっぽけなちょこまかした躯つきも、なにもかも急にいやらしく狡猾にみえ、おれは馘になった落胆もあろうが、むかむか肚が立って乱暴なことを云うかするかしたくなってきた。……コーヒーぐらいおごったって大きな顔をするな、そんなぐらいの気持じゃなかったんだ。が、おれは彼を軽蔑すべき人間であると自分をなだめて、わりとしては平静に編集室へひきあげた。

――おれがおれの所有物を片付け終ったとき、廊下をこっちへ来る人の足音がした。すると社長が仲井はんと呼び止めた、つまり仲井天青なんだった。……たぶん月給を貰うんだろう。おれは椅子に掛けて、幾らか悲観めいた気分になりながら待っていたんだが、とにかく天青には訳を話さなければならないと思った。……彼はなかなか来なかった。低い声でしきりになにかぼそぼそ云っているらしいんだ。なかなか済みやしないさ、……おれは廊下のところまで立っていってみた。

――仲井天青は社長の前にかしこまっていた。両手を膝へついて頭を垂れていた。そしてその頭を下方へさげてはおじぎをし、またおじぎをしては懇篤な調子で云っていた。

「月給だって減らしてもいいんです。酒を節することは断じて約束します、なんだったら禁酒しようかと思っていました、じっさいこれでは自分ながらあいそがつきますから」

「そらあんたの好きにしなはれ、こっちゃはいんで貰いさえしたら酒を飲もうと飲むまいと知ったこっちゃあれへん」

ああなんと、天青も馘になったんだ。

「ぼくは雑誌を今の倍くらい売れるプランを持っているんですが、ぼくはもっと書きます、雑誌一冊ぜんぶぼくが書いてもいいんです、いま面白い記事があるんで、こいつはあっと読者にうけることまちがいなしですが、……社長、お願いです、お願いします、どうかもう少し面倒をみてやって下さい、お願いします」

ああいたましいおれは胸が潰れる。天青はその頭を下方へさげておじぎをしているじゃないか、雑誌を一冊分ぜんぶひとりで書くとまで壮烈な気持になってるじゃないか。おれはなにものかに対して怒りたく思った。

「もうやめときなはれ、ほして今日のうち引取って貰わなあきまへんで」

「待って下さい社長、もうひと言、ぼくはこれまで御厄介になった恩義からしても、このままお別れするには忍びない気持です、まだ御恩返しもしてはいませんですし、社長、お願いします、このとおり」

それ以上おれとしては眺めている訳にはいかなかった。おれはそっちへいった。そして仲井さんいきましょうと云いながら彼の腕を掴んで立たせようとした。すると社長はにやにやと笑いながらこう云った。

「礼が少のうてお気の毒やなあ」

その言葉と一種のにやにや笑いとがおれを唆しかけたんだ。おれは自分でも吃驚したんだが、かっとのぼせたみたようになって、

「礼はこっちからくれてやる」こう云ってちょび髭の頬ぺたをいやというほどはり倒してやった。……おれとしては今でも悪くないせりふだったと思うがどうだろうか。そういうばあい尋常なことではなかなか思うようなせりふは出ないものさ。しかし、すると天青がはね起きた。おれのはり倒す音がこんどは彼を唆しかけたんだろう、いきなり社長にとびかかり、押し倒して馬乗りになった。

「この野郎、なんだ、なんだ、この野郎」

吃り吃りこう喚きながら、彼は上からむやみに社長の胸をこづいた。昂奮しすぎてしまって気の利いたような罵詈も出ず、撲りつけるという考えもうかばないのらしい。ところで、そこへ、……あの貪欲と無恥と酷薄のかたまりであるヒステリイ女の妻君が、ひきつったような灰青い顔でとんで来た。知れたこと、唇が捲れあがって歯が剥きだしになっていた。彼女は天青の脊中へひいとかじりついた。

「なにさらす、このばらけつめ、ぬすとう」

彼女はかなきり声で叫びたてたさ。

「誰ぞ来てえ、ぬすとうやぬすとうや、誰ぞ来てえ、巡査呼んでえ」

おれは彼女をつきとばした。これはうかうかしていては損害になるように思えたんだ。おれはヒステリイ女の妻君をつきとばし、天青を社長から り取った、妻君がまた立って来たからまたつきとばした。社長をもつきとばしたかもしれない。……おれとしては大活躍なんだ。それからおれは畳の上にあった天青の月給袋を拾い、天青をひきずるようにして、まあそのほかいろいろしたさ。そうしておれは靴を持ち天青は下駄を持って外へとびだしたんだが。……あのいやらしい妻君のぬすとうやぬすとうやという喚き声が、いつまでもうしろから追っかけて来るような気分には弱らされた。――おれたちは汽車道まで走りどおしに走った。それから誰も追っかけて来る人間のないことを慥かめてひとまずそこの道傍にある材木のようなものに腰をおろした。二人としては顔を見合せたんだが、天青ははあはあ息をきりながら、

り取った、妻君がまた立って来たからまたつきとばした。社長をもつきとばしたかもしれない。……おれとしては大活躍なんだ。それからおれは畳の上にあった天青の月給袋を拾い、天青をひきずるようにして、まあそのほかいろいろしたさ。そうしておれは靴を持ち天青は下駄を持って外へとびだしたんだが。……あのいやらしい妻君のぬすとうやぬすとうやという喚き声が、いつまでもうしろから追っかけて来るような気分には弱らされた。――おれたちは汽車道まで走りどおしに走った。それから誰も追っかけて来る人間のないことを慥かめてひとまずそこの道傍にある材木のようなものに腰をおろした。二人としては顔を見合せたんだが、天青ははあはあ息をきりながら、

「はあ、はあ、きみ、やったなあ」こう云ったもんだった。

「やりましたねえ」

「やったなあ。きみ、やったなあ」

それから彼はけらけら笑いだした。おれも笑いはしたようだが、彼は笑いが止らないくらいで、しまいには拳骨で腹を押え、涙をぽろぽろこぼしたくらい笑った。そうしてやがておちつくと、手の甲で涙を拭きながらまじめな口ぶりになって云いだした。

「結局はこのほうがいいんだよ、きみ、人間はふんぎりをつける時が大切だ、ふんぎるんだよきみ、あんな穢らわしい腐った空気の中にいてはこっちまで堕落してしまう、……このほうがよかったんだ、寧ろ祝うべきなんだ」天青はそこでちょっと眼をすぼめたが、矢庭に立上がって拳を前方へ出しながら叫んだ。

「飲もうきみ、こんな汚ならしい金は一銭も残らず遣い捨ててやるんだ」

「飲みましょう、仲井さんの新しい出発を祝いましょう」

おれたちは飲みまわった。といったところでおれの月給はいろいろな勘定を差引かれているからたいしてはない、天青のも件の如しというくらいだったんだろうさ。だから始めのうちはできるだけ勘定で飲んだもんだが、それでも単なるやけ飲みというだけではなかった、酔うにしたがってそこは精神は昂揚した。

――兵庫の「安楽」という小さな酒場を逐い出されたのが最後だった。午前二時に近いような時間だったと思うが。

――思う存分に飲んだわけさ。

――おれたちは星あかりの暗い道を歩いていた。ときどき歌もうたった。天青はよろけてばかりいた。二度ばかりへどをついたように思う……おれは彼を抱くようにして、彼といっしょによろけよろけ歩いた。おそろしく寒い風がうしろから吹きつけてきた。電線がひゅうひゅう鳴りアスファルトの道の上を紙屑がころげて来て、そうしておれたちを追い越して、向うのほうまでころげていったりした。

「きみちょっと、ちょっと休ませてくれ」

天青はこう云って、もう家がまぢかになったところで立停り、道の脇の枯草の上へ腰をおろしてしまった。

「もうすぐですよ仲井さん、そこがもう四つ角ですよ」

「いやだめだ、帰れない」天青はぐらっと頭を垂れて呻いた。

「ぼくが負ってってあげましょう、こんなところでなにしていては風邪をひきますから、ねえ仲井さん立って下さい」

「きみは構わずいってくれたまえ、ぼくは帰れないんだ、家へは帰れないんだよ、きみ」

「どうしてです、なぜ帰れないんですか」

「――女房が来ている筈なんだよ」

「――奥さんがですって」

「そうなんだ、あれが来ている筈なんだよ」

おれは天青が酔っぱらってうわごとを云っているのかとも思った。だが彼はぐっぐっと喉で妙な音をさせ、どうやら泣きだしたようなぐあいだった。

「社長のやつ、ぼくに、今月から月給を二割増してくれると云ったんだ、あいつのために秘密出版の原稿も書いたし、その金は貰って飲んだけれども、ぼくは信用したんだ、……それだけあれば生活ができるどうやら夫婦で食うくらいは食ってゆける、……それで女房を呼んだわけなんだ」

しきりに風がわたり、すると波の寄せるように、枯草が遠くのほうからさあさあとこっちへ鳴り騒いで来て、二人のまわりを向うの暗がりへと鳴り騒いでいった。

「女房にはずいぶん苦労や心配をさせて来た、こんどこそ二人で世帯をもち、幾らか楽をさせてやれる、……そう思って手紙を出した、女房はよろこんだ手紙をくれた、そして今月いっぱいで暇をとることにして、蒲団やなにかは二三日まえに着いたんだが、……今朝あれから電報があって、今夜の九時に神戸へ着くといって来たんだよ」

「それじゃあぼくたちが飲んでいたじぶん」

「そうなんだ、ぼくたちが飲んでいたじぶんあれは神戸へ着いたんだ……誰も迎えに出ていやしない、独りぽっちで、初めての土地なんだ……あれは自分で荷物を持って、ところ番地をたよりに、こんな寒い夜道を……」

彼はまた喉をぐっと詰らせた。それから暫く頭をぐらぐらさせ、手を振りまわし、苦しそうに身を揉んだ。

「君はさっきぼくが社長の前にへいつく這って、くどくど憐れみを乞っているのを見たろう、そしてたぶん軽蔑したことだろう、……しかしおれは、もし社長がそうしろと云えば、犬のようにちんちんでもおまわりでもなんでもしたと思う、……おれは馘になりたくはなかった、なんとしても勤めていたかったんだよ」

なにを云うことができよう、おれは憮然としたような感じで、多少当惑もした感じで漫然と腕組みをしていた。

「ぼくはきみに対しても恥ずかしい、冷汗が出てならない」

「――――」

「芸術だとか野心だとか、ひとの作品を罵倒し、ひとを嘲り、笑いとばし、われらの時代だの旗を掲げようだの……嘘っぱちだ、ぼく自身がよく知っている、何もかもでたらめの嘘っぱちだ、ぼくはぼくの才能によって墜ちるところへ墜ちて来たのさ……許してくれたまえきみ、ぼくはいつも恥じていたんだ、ぼくはこれだけの人間なんだよ」

おれとしては慰めようがないわけなんだ。けれどもそれ以上は聞いているには耐えられないさ。おれは彼を抱き起こした、まあともかくもと云うよりほかにかくべつの思案もなかったもんだろう。……おれは彼を彼の家のある路次口まで送っていった。そして路次の中を覗いてみないわけにはいかなかったんだが、云ってみれば厭な気持なんだが、そうするとまっ暗になった長屋のある一軒だけ、障子に明るく電燈の光のさしている窓が見えた。……おれにはそこから見えるようなぐあいなんだ、裸電燈の下にひとりの中年の女が坐っている、側になにかの風呂敷包かなんか置いて、疲れたような顔をして、じっと坐っているひとりの女の姿がさ……。

「きみはこれを機会に東京へ帰ってくれたまえ、そして、しっかりやってくれたまえ」

天青は別れるときおれの手をぐっと握った。

「決して安きについたり投げた気持になっちゃいけない、どっちにしたって人生は苦しいもんだ、苦しむんなら自分のほんもので苦しむべきなんだよ、……じゃあさよなら、さよなら、頼むからぼくのことは忘れてくれたまえ」

そしておれは天青と別れたわけさ。

――仲井天青が死んだことは一週間ばかりまえわかった。あのおひとがらな田口詩楼氏から手紙で知らせて来てくれたんだが、……なんだ、もうかすとりもおしまいか、ちえっ。……おれとしては周五郎のごちになんぞなる気持はないんだ。人生はどっちにしても苦しい、苦しむなら自分のほんもので、……天青としてはきざな教訓みたようなことを云っちまったものさ。

――ところで十八枚くらいのライトモチイブの娯楽性のある小説の種はないかね。女房のお産もお産なんだが、それはそれとして、まあそれもあるが、……ちえっ、もう酒もなしか。