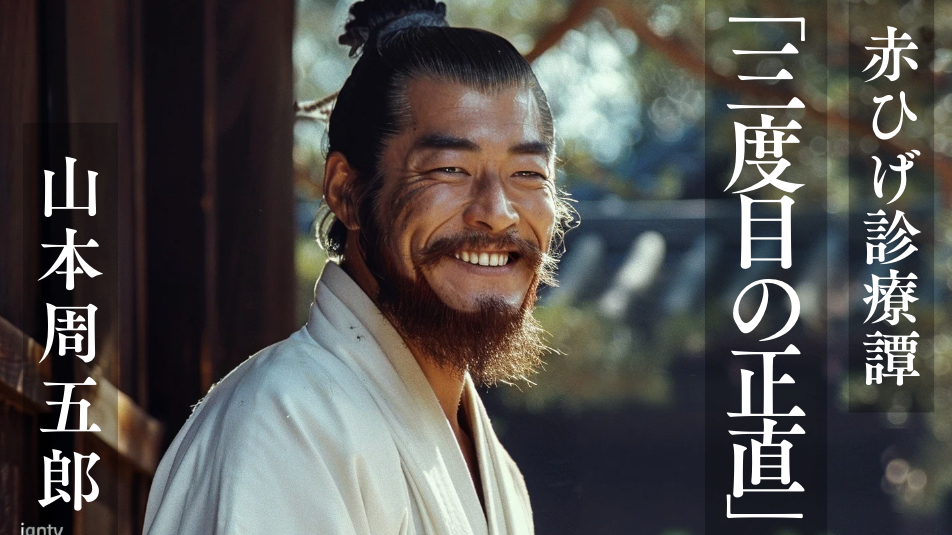

『赤ひげ診療譚 三度目の正直』

あらすじ

『赤ひげ診療譚 三度目の正直』は、山本周五郎による心温まる物語で、人間の弱さと強さ、そして医者としての使命と愛を描いています。物語は、狂女のおゆみが自殺を試みるところから始まります。彼女はかつての愛と絶望に苦しみ、孤独な戦いを強いられています。この事件は、主人公である保本登とその師匠、去定による深い人間理解と医療への情熱を浮き彫りにします。

保本登は、外診から帰った際におゆみの自殺未遂の報を受けます。彼女の絶望と病の根源を探るべく、彼は自らの医師としての使命感に駆られます。一方、去定は登を導き、患者一人ひとりの背景にある深い心の傷を理解し、治療することの大切さを教えます。物語は、医療行為が単なる病気の治療以上のものであること、すなわち人間への深い愛と理解を必要とするものであることを示しています。

登は、去定のもとで学びながら、猪之という男の奇妙な病を診ることになります。猪之は表面上は健康そうに見えますが、彼の内面には深い悩みが存在します。彼の病は身体のものではなく、心の深いところから来るものであることが徐々に明らかになります。登は、猪之が抱える心の闇に光を当てるために、彼との会話を通じて彼の内面に迫ります。

この物語は、医者と患者の関係だけでなく、人と人との深い絆の重要性をも描いています。登と去定、おゆみとお杉、そして猪之と彼を取り巻く人々の関係を通じて、人が人としてどう支え合い、共に成長していくかが描かれます。山本周五郎は、人間の持つ無限の可能性と、過酷な運命に立ち向かう勇気を、美しくも力強い筆致で表現しています。

最終的に、登は医者として、また一人の人間として成長し、おゆみや猪之といった患者たちに新たな希望を与えます。物語は、人間の痛みに寄り添い、共に苦悩を乗り越えることの大切さを教えてくれます。『赤ひげ診療譚 三度目の正直』は、山本周五郎が描く人間愛に満ちた物語であり、読む者に深い感動と共感を呼び起こします。

書籍

朗読

本文

梅雨があけて半月ほど経ったころ、狂女のおゆみが自殺をはかった。まえにも記したとおり、彼女はお杉という若い召使と二人で、病棟から離れた住居にいる。それは彼女の親が新らしく建てたもので、窓には太い格子があるし、一つだけの出入り口には鍵が掛かる。ぜんたいが座敷牢のような造りになっており、召使のお杉はその出入りごとに、いちいち鍵を外し鍵を掛けるのであるが、その日、お杉が炊事場で夕餉の支度をしているあいだに、おゆみは窓の格子へ扱帯をかけて、縊死しようとした。

そのとき保本登は養生所にいなかった。彼はいつものように、新出去定の供をして外診に廻ってい、その時刻には神田佐久間町の、藤吉という大工の家で、猪之という男の診察をしていた。猪之はやはり大工で藤吉の弟分に当り、年は二十五歳だという。初め養生所へ頼みに来たのは、兄哥分の藤吉であった。

――ほかの医者はみんな気が狂ったというんですが、私にはそうは思えない、猪之とは頭梁の家で子飼いからいっしょだったし、頭梁の家を出たあとも、私が女房を貰うまでは、長屋の一軒でいっしょにくらしました。こうやって十年以上もつきあって来て、あいつの性分も癖もよく知っているんです。

だから気が狂ったなどとは信じられない。なにか病気があり、治す方法があると思う。ぜひいちど診に来て頂けまいか、と藤吉は熱心に頼んだ。去定は承知したが、急を要する病気が少なくないから、二三日のちにと約束をした。二三日というのが七日も経って、その日は呉服橋の近江屋という、商家の隠居を診にいったので、帰りに佐久間町へまわったのであった。

猪之は小柄な若者で、顔だちもきりっとしているし、いかにも腕っこきの職人、といった感じにみえたが、いまはぐあいが悪いからだろう、眼はとろんとして動きが鈍く、唇にもしまりがなく、去定に診察されていながら、診察されているということにも、はっきり気がつかないようであった。なにを訊いてもなま返辞しかしないし、だらしなくにやにや笑ったり、診察が終るとすぐ横になり、怠けたような声で、藤吉の妻に茶をくれと云った。

「あねさん」と彼はまのびした調子で云った、「済まねえが、茶をくんねえかな」

藤吉はまだ仕事から帰らず、おちよという女房が一人で応対していたのであるが、猪之にそう云われると、おちよはあいそよく立って、手ばしこく三人のために茶を淹れ替えた。猪之は肱枕をしたまま、ぼんやりおちよのようすを見まもっていて、ひょいと去定に一種のめくばせをし、顔をしかめて囁いた。

「へっ、女なんてもなあ、――ね」

軽侮と嫌悪のこもった表情であった、去定は黙って、さりげなく猪之とおちよを見比べていた。藤吉の家を出ると、街は片明りに黄昏れかけ、湯島台の家並が高く、紫色の影になって見えた。

「保本はどう思う」

神田川に沿って、聖坂のほうへ歩きながら、去定は前を見たままそう訊いた。登のうしろで、薬籠持ちの竹造が「へ」といった。自分が訊かれたと思ったらしい。登は彼に手を振ってみせて、それから去定に答えた。

「私は気鬱症だと思います」

「都合のいい言葉だ」と去定は云った、「高熱が続けば瘧、咳が出れば労咳、内臓に故障がなくてぶらぶらしていれば気鬱症、――おまえ今日からでも町医者ができるぞ」

登は構わずに反問した、「先生はどういうお診たてですか」

「気鬱症だ」と去定は平気で答えた。

登は黙っていた。

「明日おまえ一人でいってみろ」と去定は坂にかかってから云った、「藤吉と二人の、昔からのことを詳しく訊くんだ、あのとおり当人はなにも云わないから、藤吉に訊くよりしようがない」

「どういうことを訊きますか」

「なにもかもだ」と去定が云った、「詳しく聞いているうちには、これが原因だと思い当ることがあるだろう、そうしたらその点を中心に納得のいくまで訊き糺すのだ」

それほどの必要があるのか、登はそう問い返したかった。養生所の生活に馴れるにしたがって、医者がまずなにをしなければならないか、ということを登もほぼ理解するようになった。そして現在、養生所はもとより外診でも、去定の手を待ちかねている病家がずいぶんある。それに比べれば、猪之などは病人ともいえないし、そんな手間をかけて治療する必要があるとは思えなかった。

――うっちゃっておけばいいじゃないか。

そう云いたかったのであるが、去定がそのくらいのことを知らないわけがないし、命ずるからにはそれだけの理由があるのだろうと思い返して、よけいなことは云わないことにした。

養生所へ帰ったのはちょうど夕食の時刻で、登は洗面し着替えをすると、森半太夫に声をかけて食堂へいった。半太夫の部屋からは返辞が聞えず、食堂へいってみると、彼はもうそこで食事を始めていた。

登が膳に向かうのを待って、半太夫はおゆみのことを話しだした。しかしすぐに、なにか気づいたようすで、ぶきように慌てて、話をそらそうとした。おゆみと登とのことを、まだ気にしているのであろう。登にとってもそのときの傷は、まだ心に深く残っているが、そんなふうに遠慮されることのほうが、却って重荷に感じられた。

「それでどうした」登はこっちから話を戻した、「助からなかったのか」

「いや助かった、危ないところだったが」と半太夫が答えた、「扱帯で縊れた痕がひどいし、声もすっかりしゃがれてしまった、顔も腫れたままだが、腑におちないのは、縊死しようとしたのは気が狂ったからでなく、どうやら正気でやったことらしいんだ」

登は箸を止めて半太夫を見た。

「あとで新出さんに診てもらおうと思うんだが」と半太夫は陰気に続けた、「私の診たところだと、だんだん正気でいる時間が長くなって来て、自分の狂っていることや、檻禁されているという事実がわかり始めた、そのために絶望的になって、自殺しようとしたのではないかと思うんだ」

登はちょっとまをおいて云った、「あれは頭が狂っているんではなく、躰質からきたものなんだがね」

そして軽く笑いながら付け加えた、「今日はこっちも妙な病人を診て来たよ、もしあの娘が死んでいたら、代りにあの住居へ入れるかもしれないような男さ、――おまけに、明日から私はその男の診察を仰せつかってしまったよ」

翌日、登はまだ暗いうちに養生所を出た。

去定の供をしているあいだに、足のほうもかなり達者になり、佐久間町へ着いたときには、藤吉はまだ家で飯を喰べていた。登はおちよに藤吉を戸口まで呼んでもらい、去定から命ぜられたことを告げた。

「猪之はまだ寝ていますが」と云って、藤吉は頭を掻いた、詳しい話をするには、うちではちょっとまずいんですがね」

「仕事場へいってもいいよ」

「仕事は代ってもらえるんですが」藤吉は気の毒そうに云った、「頭梁に断われば代ってもらえるんですが、堀江までいって下さいますか」

「仕事を休むことはないだろう」

「話すならゆっくり話したいし、なに、いまの帳場はあっしでなくってもまにあうんです、じゃあちょっと飯を片づけちまいますから」

登は外へ出た。

そこは佐久間町四丁目で、うしろが神田川になっている。家は二戸建てだが、格子戸のある小ぢんまりした造りだし、隣り近所も似たようなしもたやが多く、下町にしては閑静な一画をなしていた。――出て来た藤吉は、着流しにひらぐけをしめ麻裏をはいていた。仕事は休むつもりらしい、待たせて済みません、と云って歩きだしたが、ふと思いついたように立停り、ちょっと見ておいてもらいたいものがあると、家の脇を裏へまわっていった。裏にはもうひとかわ、神田川に面した家が並んでおり、こっちの家とのあいだに、幅九尺あまりの空地があった。そこは両方の家の勝手口が向き合っていて、井戸もあるし、手作りの棚に盆栽を飾ったり、竹垣をまわして、植木や花を育てていたりした。

「これを見て下さい」

藤吉は自分の家の勝手口のところで、そう云いながら、そこに並んでいる植木鉢を指さした。安物の素焼きの鉢が七つあり、それぞれなにか小さな苗木が植わっているが、登にはそれがなにを植えてあるのか、まったく見分けがつかなかった。

「猪之が植えたんですよ」と藤吉は勝手口のほうを気にしながら云った、「よく見て下さい、みんな逆さまです」

「逆さまとは」

「枝のほうを埋めて、根を上へ出してあるんです」

登はほうといった。なるほど、よく見ると鉢の土から出ているのは根である。もっともみな根を上にして植えてあり、それでなんの木かわからなかったのであった。

「どうしてこんな植えかたをしたんだ」

「それはあとで話します」と云って藤吉は歩きだした、「いきましょうか」

あたらし橋を渡って、日本橋のほうへ向かいながら、藤吉は話し始めた。

猪之は藤吉より二つ年下で、十二歳のとき、日本橋堀江の「大政」という、大工の頭梁の家へ弟子入りをした。藤吉は三年まえから大政にいたが、六人いる弟子たちの中ではいちばん新参でもあり、年も若く、しぜん誰よりも猪之と親しくなった。

「猪之は頭のいいやつで、すばしっこいし手も口もまめで、半年と経たないうちに、大政のにんき者になり、猪之、猪之とみんなから可愛がられるようになりました」

彼は大政の中だけでなく、近所の人たちにも評判がよく、ふしぎと女の子に好かれた。大政にはおしづとおさよという二人の娘があり、そのとき姉は十歳、妹は七歳だったが、姉妹はもとより、彼女たちの遊び友達もみんな猪之を好いていた。

――あたし大きくなったら猪之さんのおかみさんになるのよ。

――あらいやだ、あんたみたいなおかめを猪之さんが貰うもんですか、あのひとのお嫁さんになるのはあたしよ。

女の子が四五人で遊んでいると、よくそんな口喧嘩をしたものである。それを云ってからかうと、猪之は赤くなって怒った。

――へっ、と猪之は云う。へっ、なんでえ女なんか、かみさんなんか貰うかい、女なんてみんななっちゃねえや。

そして幾たびも「へっ」と云い、暫くは彼女たちに近よらないのであった。お手玉、おはじき、毬つき、なんでもきようにやってのけるし、さっぱりした気性と顔だちがいいのとで、女の子たちに好かれるのは当然だが、猪之自身は誰にも特別な関心はもたなかった。おしづやおさよも例外ではなかったし、誰かが特に親しそうなふりでもすると、無情なほど手きびしくはねつけた。

「はたちになるまでそんなふうでした」と藤吉は云った、「つまらねえことを話すようですが、あとのことにかかわりがあるんで聞いてもらいます」

登は黙って頷いた。

「職人のこってすから、としごろになると近所の娘とできたり、兄弟子たちにさそわれて遊びにでかけたりするもんです」と藤吉は続けた、「正直のところあっしもそのくちでしたが、猪之だけはべつでした、町内にずいぶん色眼を使う娘たちがいるのにてんで見向きもしない、兄弟のように仲の良いあっしがさそっても、いちどだって遊びにいったことがない、あいつは片輪だろうなんて、兄弟子たちがよく云ったもんでした」

藤吉が二十三、猪之が二十一の年に、二人は大政を出て家を持った。大政でおしづに婿を取り、子供が生れたうえに、新らしく弟子が三人はいったり、子守が雇われたりしたので、寝起きがうるさくなったからでもあった。

住居は田所町の裏長屋で、大政に近く、飯は朝夕とも頭梁の家で喰べたし、洗濯などもみなやってもらった。払うのは店賃だけだから、一年ちかいあいだ二人は暢気にくらしたが、猪之はやっぱり女をよせつけない。二人ぐらしで藤吉が遊びにでかけるのに、彼は独りであとに残った。酒は好きな性分とみえて、そのじぶんにはかなり飲むようになったし、酔うと陽気になるいい酒だったが、いくら酔っていても「くり込もうか」と云うときっぱり首を振る。

――あにきいって来いよ、おれはいやだ。

判で捺すようにそう云うだけであった。ところが二十二になった年の二月、猪之はきおいこんで藤吉に云った。

――嫁に貰いたい娘がいるんだ、あにきいって話をつけて来てくれ。

頼むと云って頭をさげた。

「ここが頭梁の家です」藤吉は話をやめて立停った、「ちょっと待っていて下さい、断わってすぐに来ますから」

間口五間ばかり、二階建ての大きな構えで、二枚あけてある障子に「大政」と書いてある。はいっていった藤吉はすぐに出て来て、堀に沿った道を南のほうへ歩きだした。

「知っている船宿があるんです、そこで一杯やりながら話しましょう」

「こんな時刻にか」

「水を眺めながらの朝酒」と云いかけて、藤吉は苦笑した、「こいつは月並すぎたか」

船宿は小舟町三丁目の堀端にあった。古ぼけた小さな家で、それでも二階に二た間あり、とおされた表の六帖の障子をあけると、堀の対岸に牧野河内の広い屋敷があり、邸内の深い樹立が眺められた。

「とにかく恰好だけつけましょう」

藤吉はそう云って酒を注文した。

「猪之が嫁に欲しいというのは、同じ田所町にある居酒屋の娘でした」と藤吉は話し続けた、「年は十七だったでしょう、お孝という名で、顔も躯もまるまると肥えた、おそろしくがらっぱちな女でした」

藤吉は冗談はよせと云った。選りに選ってあんな女を貰うなんて、ばかにでもなったのか。冗談じゃねえ本気だ、と猪之はいきり立った。あにきにはあんな女かもしれないが、おれはどうしても女房にしたいんだ、頼むからいって話をまとめて来てくれ。そう云うようすが正しくしんけんそのもので、眼の色さえ変っているようにみえた。

――本当に本気なんだな。

藤吉は念を押し、それからその話を持っていった。娘の親は大吉といい、これも初めは冗談だと思った。娘のお孝も「からかっちゃいやだよ」などと云っていたが、母親のおらくは藤吉を信じて、自分から亭主や娘をくどいた。それで大吉は折れたが、一人娘だから嫁にはやれない、婿に来るなら承知しよう、という条件を出した。

そこまではこぶのに五日ばかりかかった。婿と聞いて、さすがに猪之も考えこんだが、すぐ意を決したといった顔つきで、婿でもいい、と云いきった。

――よく考えてみろ、猪之、おめえはまだこれからっていうからだだぞ、いちにんまえの職人になるつもりなら、これからが腕のみがきどきだ、ここで二た親付きのかみさんなんぞ背負いこんだら、一生うだつがあがらなくなるぞ。

――このおれがかい、へっ。

猪之はそう云って、肩を揺りあげただけであった。藤吉はその縁談をまとめた。

――祝言はいつにするつもりだ。

話がまとまったのでそう訊くと、猪之はそうせかせるなと答えた。話はきまったんだから、いそぐこたあねえさ。しかし、と藤吉は云った。向うだって都合があるだろうし、およその日取を知らせるのはおれの役目だ、どうする。そうさなと猪之は首をひねった。そうさな、それなら秋ということにでもしておくか。秋だって。うん、おれにだって都合はあるからな、と猪之は云った。

「当分のうちみんなに黙っていてくれ、と猪之は諄く云いました」と云って藤吉はぬるくなった茶を啜った、「すると半月ばかりして」

船宿の女房が酒をはこんで来た。二つの膳にはそれぞれ燗徳利と、摘み物が三品ばかり並べてあった。勝手にやるから構わないでくれ、と藤吉が云い、女房はすぐに去っていった。

「一つだけいかがですか」

「私はだめだ」

「じゃあ、失礼します」

藤吉は手酌で、舐めるように飲みながら、話を続けた。

半月ほど経った或る日、猪之は藤吉に向かって、あの縁談を断わってくれ、と云いだした。藤吉はいきなりどやしつけられたような感じで、猪之の顔をみつめたまま、暫くはものが云えなかった。

――あにきには済まねえが、あの娘はだめだ、てんでなっちゃねえんだ。

ちょっと待て、と藤吉は遮った。いったいどうしたんだ、なにがだめだ、あの娘のどこがなっちゃねえんだ。

――おれはゆうべ飲みにいった。

――念には及ばねえ、おれもいっしょにいったんだ。

――あにきは一と足さきに帰った、と猪之は云った。おれもすぐに帰ったが、お孝のやつが追っかけて来て呼びとめた、どうしたと訊くと、側へよって来て手を握りゃがった、それでおれは、また、どうしたんだと訊いた、お孝のやつはへんに気取った溜息なんかつきゃあがって、それから握っている手にぎゅっと力をいれて、一生捨てないで――って云やあがった。

猪之は右の掌を着物へこすりつけた。なにか粘った物でも付いているように、二度も三度もこすりつけ、そして顔をしかめた。

――それがなっちゃねえのか。

――おれは吐きそうになった。あにきは知らねえだろうが、あぶら汗で温かい、ぼってりした手でぎゅっと握られ、一生捨てないでなんて、それがまた甘ったるいへんな声なんだから、おれは断わりなしに背骨を抜かれちまったような、いやーなこころもちになって逃げだして来たんだ。

――これから夫婦になる者が、一生捨てないでくらいのことを云うのはあたりめえじゃねえか。

――あにきは云われたことがあるか。

――世間一般のことを云ってるんだ。

――云われてみな、一遍、そうすりゃあこの穴ぼこへおっことされるような気持がわかるから。

――いろいろなことを云やあがる。

吐きそうな気持だの、断わりなしに背骨を抜かれたようなこころもちだの、こんどは穴ぼこへおっことされるような気持だのって。やい、背骨なんてものは断わってから抜くものか。だからよ、と猪之は云った。抜かれねえさきに断わろうっていうんだ。

「勝手にしやあがれ、って私は云ってやりました」と藤吉は云った、「おれは話をまとめるために骨を折った、断わるんなら自分でやれ、おれはまっぴらだ」

猪之は断わったらしい。先方からなにも云って来なかったから、断わったものと思われるが、それでその居酒屋へはいきにくくなり、六丁もはなれた住吉町に河岸を替えなければならなかった。

「そいつがきっかけになったんでしょうか、それからはのべつ女にちょっかいを出すようになりました」藤吉は手で会釈をして、登の膳にある燗徳利を取った、「しかもあいつらしく、向うからもちかける女には眼もくれない、まえにも云ったとおり、昔から女の子にはもてるやつでしたが、どういうわけかそういう女には決して手を出さない、つんとすまして、そっぽを向いてるような女に、こっちから熱をあげるんです」

その年の冬になってから、猪之はまた「嫁にもらいたい女がある」と云いだし、藤吉に口をきいてくれと頼んだ。ちょうどそのとき、藤吉にも縁談が始まっていた。相手は「大政」から出た大工の娘で、大政の頭梁から話があり、よければ仲人をする、と云われていた。それがいまの女房おちよで、藤吉は承知したものの、会ってみるとひどくまだ子供っぽかった。十六だというが、顔つきも細いし、気持も娘になりきっていないようで、夫婦になるのがいたいたしいように思えた。

――少し考えさせて下さい。

頭梁にはそう答えておいたが、そこへ猪之が話をもちだしたのであった。

こんども居酒屋の女であった。住吉町の「梅本」という、ちょっとしゃれた店で、女はおよのといい、年ははたちぐらいにみえた。その店へ雇われてからまだ五十日足らずだったが、酒も強いし客あしらいも手に入ったもので、すっかりにんき者になっていた。

――あれはよせ、あれはいけねえ。

藤吉は首を振った。はっきり云いきることはできないが、あれはずぶの素人じゃあない。少なくとも男を知ってることは慥かだし、あんなに飲むようでは世帯がもたない。あれだけは思い切るほうがいい、と藤吉は強く反対した。

――あにき、おれはしんけんだぜ。

猪之は坐り直した。酒は客の相手だから飲むが、自分の世帯を持てば飲まなくなるだろう。四日市の重平さんのかみさんをみてくれ、と猪之は云った。重平というのは、やはり「大政」から出た大工で、四日市町に住んでいる。女房のおつなは料理茶屋の女で、はたらいているあいだは浴びるほど飲んだというが、重平といっしょになったとたんに、ぴったり盃を手にしなくなり、世帯のきりまわしもうまいので、なかまうちの評判になっていた。

――それに、もう男を知ってるようだっていうけれども、と猪之は続けた。あにきは遊び馴れているくせに、世間のことを知らなすぎるぜ。

――おれがなにを知らねえんだ。

――女のことをよ、と猪之は云った。昔はどうだかわからねえが、当節はね、生娘のままで嫁にゆく女なんて、千人に一人、いや、五千人に一人もいやあしねえぜ。

――おめえ知ってるのか。

藤吉はひらき直って反問した。おれも近いうちに嫁を貰うことになってる、相手が蠣殻町の娘のおちよだってことはおめえも知ってるだろう、おちよも生娘じゃねえっていうのか。冗談じゃねえ、と猪之は赤くなった。よしてくれ冗談じゃねえ、おらあそんな、だれかれと人をさして云ってるんじゃあねえ、うん、とそこで猪之は頭を反らした。

――おらあ世間一般のことを云ってるんだ。

――きいたふうなことを云うな。

――いつかあにきがいったことだぜ。

――なぞるにゃあ及ばねえや。

藤吉は「梅本」へ掛合いにいった。自分も縁談があったときだし、猪之のようすがきまじめなので、ついそうする気になったのだろう。およのは承知した。彼女は十八だといったが、やっぱりはたちにはなっていたようで、妹が一人どこかに奉公しているほか、面倒をみなければならないような者はなかった。

――あたしいいおかみさんになるわ。

およのはそう云って、しおらしく眼を伏せた。藤吉は「梅本」の主人夫婦にも話して、その縁談をまとめた。それから猪之にそのことを知らせると、彼はべそをかくような笑いかたをして、ありがてえ、と云った。

――おいどうしたんだ。

話はきまったんだぜ、嬉しかあねえのか、と藤吉は訊いた。

――ありがてえって云ってるじゃねえか、ありがてえよ、ほんとだぜ。

――わかったよ。

藤吉は猪之の顔を見まもりながら、なんの理由もないのに、背筋がひやっとするのを感じた。

「年が明けたら祝言をしよう、ということになりましたが」と藤吉は云った、「正月の松が取れるとすぐ、あっしは水戸へゆくことになった、水戸の相模屋という、海産物商の隠居所を建てる仕事で、大工、左官、建具屋など、二十人ばかりの職人を使うことになったんです、その下準備ができて、江戸を立つ三日まえのことでしたが、猪之が急におれも伴れていってくれと云いだしました」

もう人選びはきまったからだめだ、頭梁が許しゃあしないと云いながら、ようすを見るとどうもおかしい。なにかあったのか、と藤吉は訊いた。うん、と猪之はもじもじしていたが、やがて、度胸を据えたという顔つきで云った。

――嫁に欲しい娘がいるんだ、済まねえがあにきに口をきいてもらいたいんだ。

藤吉は息をしずめてから訊き返した。

――もうその話はきまってるじゃねえか。

――いや、いま初めて頼むんだ。

――梅本のおよのじゃあねえのか。

――もちろんそうじゃねえさ。

藤吉は怒りを押えるのに暇がかかった。

――梅本のおよのはどうするんだ。

――断わっちまうさ、あんなあま、と猪之は唇を曲げた。いまになってみると、どうしてあんな女に惚れこんだかわけがわからねえ、正直のところ自分で自分が訝しいくらいなんだ。

――おい、よく聞け猪之。

――わかってるよ、あにきが怒るだろうってことはわかってるんだ、と猪之はせきこんで云った。ほかの者ならこんなことを頼めやあしねえ、あにきだからこそ、怒られるのを承知で頼むんだ、三度目の正直、こんどこそまちげえのねえ娘なんだから。

藤吉はじっと猪之の眼をみつめた。

――そんな娘がいるのに、どうして水戸へゆこうというんだ。

――それあその、梅本のほうを暫く。

――暫くどうだってんだ。

猪之は頭を掻き掻き、つまり暫くほとぼりをさまそうと思うんだ、と云った。

「あっしはどなりました、どなりつけてやりました」藤吉は酒がなくなったのに気づき、登に向かって燗徳利を振ってみせた、「もうちっとやりてえが、御迷惑ですか」

「いいとも」と登は頷いた。

藤吉が手を叩くと、階下で返辞が聞え、ころあいを計っていたのだろうか、まもなく女房が燗徳利を二本持って来た。

「しかしつまるところ、どなるほうが負けというやつですかね」と手酌で一と口啜りながら藤吉は話し続けた、「やりこめるだけやりこめたあげくが、猪之の思う壺にはまったかたちで、だらしのねえ話だが、また掛合いにゆきました」

こんどの相手は近江屋という、足袋股引問屋の女中で、お松という十八の娘であった。

近江屋は浅草御門外の福井町にあり、奥座敷の模様替えをするため、去年の冬のはじめに一と月ばかり「大政」から職人をいれた。そのとき猪之は、お松にいろいろ親切にされ、すっかり好きになったのだが、嫁に貰うということは考えなかった。それが、「梅本」のおよのと縁談がまとまったとき、とたんにお松を思いだし、かみさんにするならお松だと肚をきめた、ということであった。

「幸いお松のほうでも猪之におぼしめしがあったようで、話はまとまるようすでしたが、こんどはあっしも用心した」と藤吉は云った、「それで、水戸の仕事が終って、帰ってから話をきめる、それまでは内談ということにしておこう、ということで、猪之にも納得させました」

藤吉は水戸へゆき、相模屋の普請にかかった。仕事のことは関係がないから略すが、隠居という人が例の少ない凝り性で、初めに契約した図面に幾たびも手を入れるし、普請場に付きっきりで文句を云ったり、終った仕事をやり直させるという始末で、藤吉はいきりたつ職人をなだめたり、隠居を説き伏せたりするのに精をきらした。そんなふうだから仕事もはかどらず、雨の多い年でもあったが、棟上げまでに四十日近くもかかった。こうして三月になり、江戸から建具屋が職人を伴れて来たが、そのすぐあとで猪之がひょっこりあらわれた。

――頭梁がいけと云ったから来た。

彼はそう去った。大工の仕事はもう手が余っている、半分は江戸へ帰そうとしていたときなので、藤吉はおかしいなと思い、なにかわけがあるんだろうと問い詰めた。

――じつはおれから頼んだんだ、と猪之はばつが悪そうに云った。おれはあにきが側にいねえと、年寄りの男やもめみたようなこころもちになっちまうんだ。

――おい、正直に云え猪之、なにがあって江戸にいられなくなったんだ。

――あにきも疑ぐりぶけえ人間だな。

――云っちまえ、なんだ、梅本の話か。

――冗談じゃあねえ、あれからすぐに、あいつのほうははっきり断わっちゃったさ。

――じゃあなんだ。

藤吉は手を緩めずにたたみかけた。やがて猪之は隠しきれなくなり、それなら本当のことを云うが、あにき怒らねえか、と神妙な眼つきをした。わからねえ、と藤吉は答えた。怒るか怒らねえかは聞いたうえのことだ、云ってみろ。弱ったな、と猪之は云った。

――こいつは弱った、猪之は口の中で、しかし藤吉に聞えるように呟いた。こいつはまるで首の座に直ったようなもんだ。

藤吉は黙っていた。それで猪之は、いかにも閉口したように、吃り吃り白状した。ひと口に云うと、近江屋のお松がいやになった、あの話は断わってもらいたい、というのである。藤吉はかなり長いこと眼をつむって、怒りのしずまるのを待った。

――おめえは三度目の正直と云った、と藤吉は忍耐づよく云った。こんどこそまちげえのねえ相手だと云ったろう。

――そう怒らねえで聞いてくれ。

猪之は手を振りながら遮った。慥かに自分はそう思った、ところがこのあいだ、お松に暇が出たので、さそい合わせて浅草寺へ参詣にゆき、その帰りに駒形の鰻屋で飯を喰べた。鰻が焼けて来るまで、酒を飲みながら話をし、お松にも盃を差した。お松はいやがったが、盃に三つばかり飲み、すると顔がぼうと赤みを帯びて、身ごなしや眼つきがたいそう色っぽくなってきた。それはいい、そこまではいいんだが、やがてお松は酌をしながら、斜交いにこっちをにらんで、浮気をしちゃあいやよといった。

――浮気なんかしないで、あたしはあなたのもの、あなたはあたしのものよ、よくって。

おらあ総身がぞっとなった。

――きまってやがら、と藤吉が云った。また背骨をどうかされたような気持がしたんだろう。

――あにきはなんとも感じねえか。

――夫婦になる者なら、そのくらいのことを云うのにふしぎはねえだろう。

――あなたはあたしのもの、うっ。

猪之は本当に肩をすくめて身震いをした。それはちょうど、毛虫の嫌いな者が衿首へ毛虫を入れられでもしたような、しんそこ肌が粟立つという感じであった。

「しょうがねえ、追い返すのも可哀そうだから、そのまま水戸へ留めておきました」と藤吉は云った、「但し、あっしは但しと念を押しました、もうこんどは女に惚れるな、おれは二度とふたたび縁談にはかかわらねえからって」

猪之はほっとしたように笑って云った。

――もう決して迷惑はかけねえ。

その代り近江屋のほうは頼む、と猪之はぬけめなくつけこんだ。いいだろう、と藤吉は引受けた。こんなこともあろうかと、正式な話は延ばしてあったので、断わるのもそれほど困難ではないと思ったからである。

相模屋の普請は長びき、二度も「大政」の頭梁が江戸から見に来たくらいだったが、それでも梅雨にかかるまえには仕上げることができた。だがこのあいだに、猪之はまたかみさんをみつけたのであった。自分からは云いださなかったけれども、水戸へ来て半月ばかりすると、ようすがおかしくなった。職人たちは普請場に建てた小屋で寝泊りをしていたが、藤吉は頭梁代理なので、相模屋が地内に家を一軒あけてくれ、食事なども賄ってくれていた。

「猪之もあっしのところへ置きました、なにしろ側にいねえと年寄りの男やもめみてえな気持になるってんですからね」藤吉は酔い始めたらしく「ふざけた野郎でさあ」と云って笑った、「相模屋で晩飯に酒をつけてくれるんだが、猪之が盃に手を出さなくなった、初めは欲しくねえというんで、こっちはただそうかと思っていました」

そのうちにおかしいなと気がついた。

風呂からあがって膳に向かう。猪之はとぼんと坐ったまま、盃も取らずに膳の上を眺めている。どうした、飲まねえのか、と藤吉が訊くと、うん、となま返辞をするだけで、いつまでも膳の上を眺めている。

――どうしたんだ、飲まねえのか。

――うん、欲しくねえんだ。

――腹ぐあいでも悪いのか。

――腹に別状はねえ、おれはいいからあにきは勝手にやってくれ、おれのことはいいんだ。

そんなことが四五日続き、或る日、同じような問答をしながら、藤吉はふと、背筋がひやっとするような感じにおそわれた。あのときと同じだ、と藤吉は思い、それからできるだけ、猪之のほうを見ないようにしていた。

けれどもやがて、藤吉は辛抱がきれてきた。猪之は巧みに藤吉の気をひき、じわじわと攻めて、白蟻が柱の芯にくいこむように、藤吉の心の中にくいこんで来た。

――はあっ、と猪之は溜息をつき、膳の上を眺めながら、しんとした声で、けれども藤吉には聞える程度に独り言を呟く。だめだ、そんなことはできねえ、約束したんだからな、男がいったん約束したんだから、いくらなんだってもういけねえ。

そしてまた大きな溜息をつき、ぼんやりと膳の上を見まもっている、というぐあいであった。或る日、みすみす罠にかかると知りながら、ついに藤吉は口を切った。

――どこの女だ。

猪之はしらばっくれた顔で、「え」と不審そうに藤吉を見た。

――とぼけるな、また女だろう。

猪之は頭を垂れた。

「あいつも猾いがあっしも利巧じゃあねえ、かたちからするとこっちが乗り出した恰好で、あいつの云い草じゃねえが、まったくなっちゃあいません」

猪之はしぶしぶ返辞をした。相手はせんたく町というところの小料理屋の女で、年は二十、名はおせいといった。その店へは藤吉もよく飲みにゆくので、おせいとも顔なじみだった。「いなば」というその店は堅い小料理屋だが、せんたく町は江戸の岡場所に似たようなところだから、そんなにむずかしく構える必要はない。自分で当ってみろ、と藤吉は云った。猪之は「うん」といったまま、しょげきった顔で溜息をつくばかりだった。どうしたんだ、自分じゃあやれねえのか。うんだめなんだ、顔を見るとものが云えなくなっちまう、名を呼ぶこともできねえんだ。

――断わっておくが、と藤吉は云った。こんどはおれを頼りにしねえでくれよ、おれはもうまっぴらだからな。

――わかってるよ、いいんだ、どうかおれのことは心配しねえでくれ。

そして猪之は口の中で、「三度目の正直なんだがな」と呟いた。藤吉は聞き咎めた。三度目の正直とはなんだ。なんでもねえ、と猪之は低い声で答えた。これまで好きになった女が幾人かいた、その中でいちばん好きになり、本当にかみさんに欲しいと思ったのはこれが三度目で、おまけにこんどこそ本物だということがわかったんだ。

――おい、よく考えてみろ、と藤吉は云った。なにが三度目だ、こんどはもう四たび目になるぜ。

――そんなこたあねえさ、いいか、およのにお松で二度だろう。

――初めのお孝はどうした。

――お孝だって、へっ、と猪之は肩をすくめた。あんなのは数の内にへえりゃあしねえや。

――だってお松のときに自分で、これが三度目の正直って云ったじゃあねえか。

――のぼせてたからそんな気がしたんだろう、こんどこそ本当に三度目の正直なんだ。

本当だぜ、と猪之は力をこめて云った。

「あっしはできるだけそっぽを向いてました」藤吉は盃をぐっと呷った、「けれども、つまるところはこっちの負けです、辛抱比べではてんで勝負にはならねえ、あっしはいなばへ掛合いにいきました」

それは普請の引渡しをする二三日まえのことで、おせいは承知をし、猪之と二人で話したいと云った。

おせいのほうでも猪之が好きで、猪之さんのような人となら苦労をしてみたいと、「まえから片想いに想っていたんですよ」などと云うのであった。

――いい面の皮だ。藤吉はその話を猪之に告げてから云った。まるで人ののろけの使いをするようなもんだ、自分で自分のお人好しにあいそがつきたぜ。

――済まねえ、と猪之は頭をさげた。

――御挨拶だな、それっきりか。

――まったく済まねえ。

見ると猪之はしらけた顔で、はずんだようなようすは少しも感じられなかった。いって話して来い、と藤吉は云った。もう二三日すると江戸へ引揚げるんだ、いそがねえと置いてっちまうぜ。うん、そうしよう、と猪之は答えた。そうしよう、いってあいつと話して来よう。

「猪之はでかけてゆきましたが、半刻ばかりすると帰って来て、おれはこれからすぐ、一と足先に江戸へ立つ、と云いだしました」

藤吉はあっけにとられた。

――あいつがいっしょに江戸へゆくって云うんだ、冗談じゃあねえ、と猪之はそわそわしながら云った。猫を番わせやあしめえし、そうおいそれと背負わされて堪るかってんだ、冗談じゃあねえ、まっぴら御免だ。

――おい、おちついてわけを話せ、いったいどういうことなんだ。

そんな暇はない、と猪之は答えた。わけは江戸へ帰ってから話す、おせいのやつ怒ってたから、ここへ押しかけて来るかもしれない。もしやって来たら追い返してくれ、ともかくおれは先に立たせてもらうから。そう云いながらさっと身支度をし、草鞋の緒もろくさましめずにとびだしていった。そして、藤吉が怒るにも怒れず、坐ったまま唸っていると、引返して来た猪之が戸口から覗き、べそをかくようなあいそ笑いをして、去った。

――あにき、江戸へ帰ったらおれを、気の済むまでぶん殴ってくれ。

おせいは来なかった。押しかけては来なかったが、職人が飲みにいったら、酔っぱらってさんざんに毒づいたそうである。あんなやつは男ではないから始まって、江戸の人間ぜんたいを泥まみれにし、粉ごなにし、「土足で踏みにじるようなあんばいだった」ということであった。

「これでひととおりの話は終りです」と藤吉は二本めの徳利を取って、手酌で注ぎながら云った、「江戸へ帰ってからまもなく、あっしのほうの縁談が急に進んで、五月の末におちよを貰い、あっしたちは佐久間町のいまのうちへ移りました」

「その」と登が訊いた、「水戸のおせいとはどういうことがあったんだ」

「なんにもなかったんです」と藤吉は答えた、「猪之が話しにゆくと、奥に小部屋があるんですが、おせいはそこへ案内して、いきなりうれしいわと抱きついた、もうすぐ江戸へ帰るそうだけれど、そのときいっしょに伴れていってくれ、騙すと承知しないと云ったそうです」

「それでまたいやになったのか」

「まったく理屈に合やあしねえ」と藤吉は云った、「こっちから惚れていて、かみさんに欲しいとまで思いこんでいながら、相手がちょっとなにか云うと、――それも愛情が云わせるごくあたりまえなことなのに、その一と言でがらっと変っちまう、おぞ毛をふるうほど嫌いになっちまうんですから、あっしにはその気持がどうしてもわかりません」

登はその夜、新出去定にその話をした。おそらく興味はもつまいと思ったが、去定は関心を唆られたようすで、それからどうした、とあとを促した。

藤吉夫婦が佐久間町へ移ったあと、猪之はいちど頭梁の家へ戻り、半年ほどして久右衛門町の長屋へ住みついた。藤吉の家へ出入りするのに、堀江にいては不便だからだろう。なにしろ三日と顔をみせない日はないので、新婚早々のおちよはずいぶん驚いたという。久右衛門町へ移ってからは、朝早く藤吉を迎えに来て、水を汲みこんだり家のまわりの掃除をしたりする。それからいっしょに仕事にでかけるが、日が昏れるとまたあらわれて、藤吉が寝ようと云うまで帰らない、というぐあいであった。

藤吉が世帯を持って以来、女のことで面倒は起こさなくなった。相変らず遊びにはいかないし、仕事さきや飲屋などで、女たちのほうからさそいかけるようなことがしばしばあるが、まったく知らぬ顔で見向きもしなかった。――ようすが変ったのは、去年の暮からであった。普請場へいっても仕事をせず、一日ぽかんと手を束ねている。どうしたと訊くと、どうもしねえと答えるだけで、やっぱりなんにもしない。ときたま鉋か鑿を持つと、棟上げの済んだ柱へ穴をあけたり、紙のように薄くなるまで四分板を削るというような、とんでもないことをやりだす。

――こいつはおかしい。

藤吉はそう気づいたから、頭梁に話して少し休ませることにした。するとこんどは長屋の差配が苦情を云って来た。べつに乱暴はしないが、ようすがおかしいので相長屋の者たちが気味わるがって困る。なんとかならないものかというのである。猪之は品川の漁師の三男で、実家にはまだ父親がいるし、兄が一人と妹が二人いた。親子きょうだいの縁がうすいとでもいうのか、何年にも往き来をしないけれども、親子には違いないのだから、品川のほうへ引取らせたらどうか、と藤吉が云った。ところが、それを聞いていたおちよが、「それは可哀そうだ」と反対した。

――そんな縁のうすい親許へいったって、劬ってくれるかどうかもわからない。

猪之さんはあんなにおまえを頼りにしているし、実の親きょうだいよりも慕っているようだ。うちにはまだ子供もいないことだし、いっそうちへ引取ってあげるほうがいいでしょう。おちよが熱心にそう云うので、正月中旬に佐久間町へ引取った。

それから約半年、医者に診せたり、いろいろと薬をのませたり、祈祷や呪禁までやってみたが、少しもよくならない。尤も、ひどく悪化するのでもなかった。着物を裏返しに着、三尺を前でしめたまま歩きまわったり、昼のうちぐうぐう眠って、夜は横にもならず、藤吉にどなられるまで独り言を云ったり、鼻唄をうたったりする。というふうな程度であるが、ただ一つ、どうしても仕事をしようとしないところに、病気のもとがあるのではないか、と藤吉は云った。

「植木を逆さまに植えたって」と去定が反問した、「おまえ見たのか」

「見ました、みんな根を上にして植えてあるのです」

去定は登を見た、「おまえはどう思う、やっぱり狂気だと診るか」

「わかりませんが、女のことが重なって、頭の調子が狂ったのではないかと思いました」

「違う、女ではない、藤吉だ」

登はけげんそうに去定を見返した。

「猪之は小さいじぶんから女にちやほやされた、おとなになってからも、女のほうから惚れてくるという、おれは診察をしながらようすをみたが、猪之はすっかり藤吉におぼれているのだ」と去定は云った、「女に好かれるあまり、女に向ける愛情が藤吉のほうにひきつけられた、これはむろん色情ではない、男が男に感じる愛情だが、猪之のばあいはそれが強く、複雑になっているだけだ」

「そうしますと、いまは藤吉といっしょにくらしているのですから、症状がよくなる筈ではないでしょうか」

「いや、反対だ、藤吉からはなさなければいけない」と去定は云った、「これまで猪之のして来たいろいろなことは、みんな藤吉を困らせるためにやったことだ、自分ではもちろんそうは思わないだろう、しぜんにそうなったと信じているだろうが、心の底では藤吉を困らせることで藤吉にあまえ、藤吉と自分とを繋いでおこうとしていたのだ」

登は黙って眼をおとしたが、やがてそっと、あいまいに頷いた。

「明日こっちへ引取ってやろう」と去定は机のほうへ向き直って、筆を取りながら云った、「藤吉とはなして、暫く放っておけばよくなるだろう、――人間の頭脳のからくりほど、神妙でふしぎなものはないな」

翌日、猪之は養生所へ引取られた。

藤吉には去定の診たてを告げて、決してみまいに来ないように、と念を押した。登は去定の診断をあまり信じなかった。なんとなく理詰めすぎるし、都合よく付会しているように思われたので、登は登の立場から治療の手掛りをつけようと考えた。――猪之は一人だけべつの部屋へ入れた。当人がほかの者といっしょではいやだ、特に病人でも年寄でも、女のいるところは困ると云い張ったし、去定もそれがよかろうと、好きなようにさせたのである。

それから夏いっぱい、登は暇をみつけては彼の部屋へゆき、茶菓子をすすめたりしながら、さりげなく話しかけ、また彼から話をひき出すようにした。

「誰もみまいに来ないな」と或る日、登は暗示をかけた、「誰かみまいに来てもらいたい者はないのか」

猪之はむずかしい顔つきで考えこんだ。

「佐久間町が来そうなものじゃないか」と登はもう一と皮切り込んでみた、「来てくれるように使いを出そうか」

「いや、よしましょう」猪之はきっぱりと首を振った、「あにきはいそがしいからだだし、来てもらったってどうということもねえから」

登はそこでその話を打ち切った。

夏を越すころになってもようすに変化はなかった。殆んど部屋にこもったきりで、夕方ちょっと庭へ出るほかは、なにもしないでぼんやり時をすごしている。

以前のような奇矯なまねをしないというだけで、恢復に向かうという兆しは少しも認められなかった。

「どうして女が嫌いなんだ」登はそう訊いてみた、「男でいて女が嫌いだなんておかしいじゃないか」

「嫌いじゃねえさ」と猪之は答えた、「女は嫌いじゃありませんよ」

「だってここへはいるとき、病人でも年寄でも女のいるところはいやだと云ったろう」

猪之はちょっと考えてから頷いた、「ああそうか、そんなところがおかしいんだな」

「おかしいとは、自分のことをいうのか」

「わけはあるんですよ」と猪之は云った、「こんなことは人に話すもんじゃねえだろうが、お医者の先生に話すんならいいでしょう」

「もちろんだ」と登は云った。

「あっしが十八の年のことでした」と猪之は云った、「頭梁のうちに娘が二人いるので、近所の女の子がよく遊びに来るんです」

登は藤吉の話を思いだしたが、むろんそんなけぶりはみせず、できるだけ無関心をよそおって聞いていた。

「その中に玉川屋という紺屋の娘で、九つになるおたまという子がいたんです、からだも顔もまるくぽっちゃりとしていて、気性もおとなしいすなおな子でしたが、――いやだな」と云って猪之は赤くなった、「ここからが云いにくいんだ」

「私は医者だよ」

「悪く思わないで下さい」と猪之はうしろ頸を手で撫でながら云った、「そのおたまがひどくあっしになついちゃって、まあそんなことはどうでもいいが、あっしのほうでも可愛い子だと思ってました、それでまあいろいろあるんだが、或るとき抱きついてきたんで、ひょいと唇を吸ってやったんです、いえ、勘ちげえをしねえで下さい、決していやらしい気持でやったんじゃあねえ、いつも可愛いと思っていたし、抱きつかれたとたんなんの気もなく、ただひょいとやっちゃっただけなんですから」

「珍らしくはないさ」と登がいった、「誰にだってそのくらいの覚えはあるだろう」

「ところがそのあとがいけねえ」と猪之はひどく早口で続けた、まるで話しているそのことから逃げだそうとでもするように、「あっしが唇を吸ったとたんに、おたまがあっしの口へ舌を入れて来た、九つの子ですぜ」そして彼はぐいと唇を拭き、唾でも吐きそうに顔を歪めた、「――あっしは十八だったが、そんなことはなんにも知らなかった、ことに相手はまだ九つだったし、ただおとなしくってすなおな、可愛い子だと思っていただけなんですから、柔らかくて熱い小さな舌がすべりこんできたときには、あっしはとびあがるほどびっくりして、おたまを突き放すなり逃げだしちまいました」

登は静かに笑いながら云った、「珍らしいことじゃあないさ」

「珍らしいことじゃあねえって」

「私にも覚えがある」と登は云った、「似たようなことが私にもあったよ」

猪之はいま眼がさめたというような顔で、へえといいながら登を見た。

「それで」と彼は問いかけた、「そんなことがあっても先生は、なんとも感じなかったんですか」

「ちょっとまごついたかもしれないがね」

「あっしはおっそろしくこわくなった」と猪之は云った、「九つぐらいでこんなことを知ってる、女なんておっかねえもんだ、ひでえもんだって、おぞ毛をふるいましたよ」

「下町育ちで職人のくせに」と登はまた笑いながら云った、「おまえはまたひどくおくてだったとみえるな」

「そうですかね、へえ」と猪之は首をかしげた、「そんなもんですかね」

「そんなものらしいな」と登は云った。

登はここが治療の手掛りだと思った。

去定の診断にも一面の理はあるが、それだけではない、女に惚れては逃げる、ということの繰り返しには、おたまとの出来事が深く頭にひっかかっている。

それさえ除けば恢復に向かうだろう、と登は信じた。――登の診断が正しかったかどうか、秋にはいってまもなく、登は庭で珍らしいことをみつけた。猪之は夕方にいちど、外へ歩きに出ていたが、登が偶然みつけたとき、彼は手籠を提げて、一人の女といっしょに歩いていた。

「ほう」と登は思わず眼をみはった。

女はお杉であった。あるじおゆみの夕食を取りに来て、戻るところだろう、猪之の提げている手籠は食事を運ぶもので、まえから登は見馴れていた。

猪之はお杉となにか話しながら、おゆみの住居のほうへと去ってゆき、登はそのまま自分の部屋へはいった。

登は森半太夫に、猪之のすることを見張ってくれるように頼んだ。自分は去定の供で、外診に廻るときのほうが多いからである。半太夫もひまは少ないが、それでもよく注意しているらしく、その日その日のことを詳しく知らせてくれた。――猪之は明らかに変り始めた。部屋にこもっていることが少なくなり、外へ出てなにかかにかする、薬園へでかけていって、鋸や鉋を借りだし、柵の毀れを直したり賄所の羽目板を打付けたりする。

朝夕はきまって、お杉の手籠を持ってやるし、たびたび賄所へいって刃物を研いだり、俎板を削ったり、ときには菜を洗う手伝いまでする、ということであった。

――それならもう安心だ。

まもなく元のようになるだろう、そう思ったので登はしぜんと猪之のことを気にかけなくなった。そうして九月中旬になった或る夜、外診から帰った登が着替えをして、おくれた食堂へはいろうとすると、猪之が追って来て呼びとめた。

「酒があるんですがね」と彼は囁き声で云った、「一杯つきあってくれませんか」

「酒だって、――どうしたんだ」

「吉つぁんに頼んだんです」と猪之は唇で笑った、「貴方もまえには、よく酒を買わせたそうじゃありませんか」

登は眼をそむけた、「おれは腹がへってるんだ」

「鮨もありますぜ」と猪之が云った、「まあ来て下さい、じつはちょっと話したいこともあるんだから」

登は彼の部屋へいった。

久しく来なかったが、部屋の中はきちんと片づき、掃除もゆき届いて、気持のいいほどきれいになっていた。

膳の上には定まった食事のほかに、折詰の鮨があり、脇には五合徳利が置いてあった。もちろん燗はできない、冷やのまま飲み始めていたらしく、猪之は坐るとすぐに、湯呑に残った酒を飲んで、それを登に差した。おれはだめだ、と登は手を振り、話というのを聞こう、と云った。

「じゃあ、もうちっと飲まして下さい」と猪之は云った、「もう少し酔わねえと、ちょっと云いにくい話なんだから」

登は静かに云った、「お杉のことか」

「うっ」と云って猪之は登を見た、「知ってらっしゃるんですか」

「詳しいことは知らないが、見当はつくよ」

「へえー驚いたな、そうですか、そんならもうかしこまるには及ばねえ、云っちまいましょう」猪之は湯呑に酒を注ぎ、それを両手で持ってまともに登を見た、「まず、あっしを当分ここに置いてもらいたいんだが、どうでしょうか」

「それはおれの一存にはいかないな」

「用はします、あっしで出来ることならなんでもするし、ここには大工の一人ぐらい雇っておく用が結構ありますぜ」

「そうらしいな」と登は云った、「それでその次はなんだ」

「いますぐっていうわけじゃあねえが」猪之の顔がさっと赤くなり、彼は湯呑の酒をぐっと飲んだ、「まだ相手にもなんにも云やあしねえんだが、――鮨を一つ摘みませんか」

登は思わずふきだした、「つまり、お杉を嫁に貰うというのか」

「可哀そうなんだ」と猪之は云った、「あんな気の違った主人に仕えて、飯のあげさげからおかわの世話まで、いつ終るとも知れねえことを辛抱してやっている、あっしは見ているだけで胸がきりきりしてくるんです」

「すると」と登が訊いた、「哀れだから貰ってやろうというのか」

「とんでもねえ、冗談じゃあねえ」猪之はむきになって云い返した、「可哀そうなことは慥かだが、嫁に貰いてえのは好きだからだ、あっしはこれまでいろいろ女を見てきたが、お杉のような女は初めてだし、お杉となら一生どんな貧乏ぐらしをしてもいいと思う」

登は黙っていた。

「ほんとですぜ」猪之の眼がうるんでき、彼は躯を固くして云った、「――お杉を見てから、あっしはしっかりしなくちゃあいけねえと思いました、やいしっかりしろ、これまでのようなあまっちょろい考えでいては、この世の中を渡っちゃあいけねえぞって、……初めてです、生れてからこっち、こんな気持になったのは初めてなんです、あっしはお杉を仕合せにしてやりてえし、きっと仕合せにしてやれると思うんです」

「そう云いきってもいいのか」

「あにきに訊いて下さい、こんなことを口にするのは初めてだし、お杉さえいてくれたら、この気持は金輪際変りゃあしませんから」

そうだろう、と登は思った。

――彼は初めて愛する立場に立った。

これまでは藤吉に庇われ、女たちからさそいかけられた。いつも受身だったのが、こんどはお杉に憐れみを感じ、お杉を仕合せにしてやろうと思い始めた。それは彼が、男として独り立ちになろうとする証拠であろう。登はそう思いながら、それでも念のために釘を刺してみた。

「三度目の正直というところか」

猪之は不審そうに見返した、「なんです、その三度目の正直っていうのは」

「いいよ」と云って、登は微笑しながら立ちあがった、「なんでもない、気にするな――いまの話は新出先生と相談してみる」

「お願いします」猪之は頭をさげ、それから昂然と云った、「断わっておきますが、もしいけねえなんて云われたら、お杉を伴れて逃げますからね、これは威かしじゃあねえ本気なんだから、先生にもどうかそう云っといて下さい」

登は彼の眼に頷き、それから廊下へ出ていった。