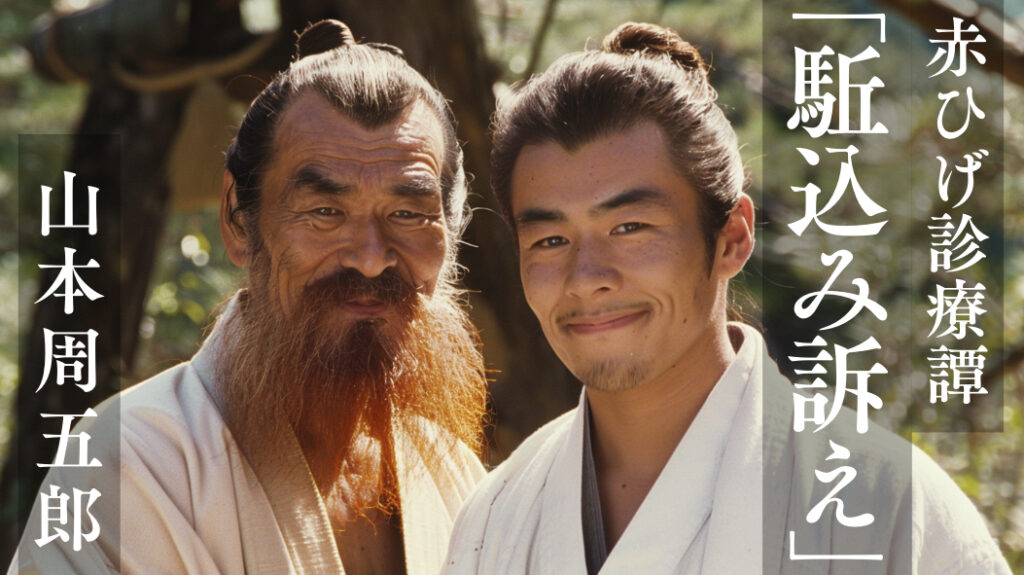

『赤ひげ診療譚 駈込み訴え』

あらすじ

『赤ひげ診療譚 駈込み訴え』は、山本周五郎による深い人間愛と医療への情熱を描いた物語です。この作品は、江戸時代の下町を舞台に、貧困や病苦と闘いながらも人々の心を癒やす赤ひげ医師と、彼に師事する若き医師・保本登の成長を中心に展開します。

物語は、保本登が赤ひげこと新出去定のもとで見習い医師として働き始める日から始まります。登は医者としての道に悩み、施療所を離れるつもりでいましたが、赤ひげの人間に対する深い理解と愛情あふれる医療行為に心打たれ、次第に医師としての使命感を強く感じるようになります。

施療所では、貧しい人々が次々と診療に訪れ、彼らの中には重い病を患っている者や、社会から見放された者も少なくありません。そんな中、重傷を負った女人夫が運び込まれ、登は赤ひげと共に緊急の手術を行います。その経験を通じて、登は医師としての自己の無力さと、医術の限界に直面するとともに、患者一人ひとりへの深い共感と尽力する赤ひげの姿勢に強く影響を受けます。

一方で、施療所には、蒔絵師である六助という老人がいました。六助は誰からも見舞いに来られることなく、孤独に病床に臥していました。去定と登は、彼の最期を看取りますが、その死に際して、金兵衛という人物が事の顛末を伝えに来ます。六助の孫であるという子供たちが、彼の遺したわずかな遺産によって生計を立てることになり、保本登は人の命と運命の尊さ、そして社会の不平等に深く思いを馳せます。

『赤ひげ診療譚 駈込み訴え』は、赤ひげと登が、医師としてだけでなく、一人の人間として成長していく過程を丁寧に描き出します。登が直面する様々な人生の苦悩や社会の矛盾に立ち向かいながらも、人々を救おうとする赤ひげの姿から、医療を通じた人間愛と社会への責任感を学び取ります。山本周五郎は、この作品を通じて、医療の場における人間の尊厳と、医師と患者との間に生まれる深い絆の重要性を、力強く訴えかけています。

書籍

朗読

本文

その日は事が多かった。――午前十時ごろに北の病棟で老人が死に、それからまもなく、重傷を負った女人夫が担ぎこまれた。保本登は老人の死にも立会い、女人夫の傷の縫合にも、新出去定の助手を勤めたが、――それが彼の見習医としての初めての仕事になったのだ。

狂女の出来事のあとでも、登の態度は変らなかった。どうしても見習医になる気持はなかったし、まだその施療所から出るつもりで、父に手紙をやったりした。けれども、心の奥のほうでは変化が起こっていたらしい。彼は赤髯に屈服したのである。狂女おゆみの手から危うく救いだしてくれたこと、――それはまったく危うい瞬間のことであったし、人に知られたら弁解しようのない、けがらわしく恥ずかしいことであったが、――それを誰にも知れないように始末してくれた点で、彼は大きな負債を赤髯に負ったわけであった。おかしなはなしだが、そのとき登は一種の安らぎを感じた。赤髯に負債を負ったことで、赤髯と自分との垣が除かれ、眼に見えないところで親しくむすびついたようにさえ思えたのだ。

これらのことはあとでわかったので、そのときはまだ気がつかなかった。そんな狂女との恥ずかしい出来事にぶっつかったのも、自分を施療所などへ押込めた人たちの責任で、こっちの知ったことではない。要するにここから出してくれさえすればいいのだ、というふうに、心の中で居直っていた。――新出去定は相変らずにみえた。実際は登の心の底をみぬいて、辛抱づよく時機の来るのを待っていたのかもしれない。そう思い当るふしもあるが、表面は少しも変らず、登には話しかけることもなかった。

四月はじめのその朝、去定は彼を北の病棟へ呼びつけた。呼びに来たのは森半太夫だったが、登はすぐには立たなかった。

「もういちど云いますが北の一番です、すぐにいって下さい」

「命令ですか」

「新出さんが呼んでいるんです」と半太夫は冷たい調子で云った、「いやですか」

登はしぶしぶ立ちあがった。

「上衣を着たらいいでしょう」と半太夫ががまん強く云った、「着物がよごれますよ」

だが登はそのまま出ていった。

北の病棟の一番は重症者の部屋で、去定が病人の枕元に坐っており、登がはいってゆくと、見向きもせずに手で招き、そして、診察してみろと云った。部屋の中には不快な臭気がこもっていた。蓬を摺り潰したような、苦味を帯びた青臭さといった感じで、むろんその病人から匂ってくるのだろう、登は顔をしかめながら病床の脇に坐った。――見たばかりで、その病人がもう死にかかっていることはわかった。だが登は規則どおりに脈をさぐり、呼吸を聞き、瞼をあげて瞳孔をみた。

「あと半刻ぐらいだと思います」と登は云った、「意識もないし、もう苦痛も感じないでしょう、半刻はもたないかもしれません」

そして彼は、病人の鼻の両側にあらわれている、紫色の斑点を指さした。

「これが病歴だ」と云って、去定は一枚の紙を渡した、「これを読んだうえで病気の診断をしてみろ」

登は受取って読んだ。

病人の名は六助、年は五十二歳。入所してから五十二日になる。初めは全身の衰弱と軽い腹痛を訴えるだけだったが、二十日ほど経ってから痛みの増大と嘔吐が始まり、食欲がなくなった。吐物は液状になり、帯糸褐色で特有の臭気を放ち、腹部の中央、――胃の下部に腫脹が認められた。五十日を過ぎるころから痛みは腹部全体にひろがって、嘔吐の回数が増し、全身の脱力と消耗がめだって来た。……登はこれらの要点を頭にいれてから、病人の着物を大きくひらいてみた。蒼黒く乾いた皺だらけの皮膚の下に、あらゆる骨が突き出ているようにみえ、腹部だけが不自然に大きく張っていた。登は手でその腫脹に触れ、それが石のように固く、ぜんたいが骨に癒着しているように動かないのをたしかめながら思い当る病名を去定に答えた。

「違う、そうではない」と去定は首を振った、「これはおまえの筆記に書いてある病例の中の珍らしい一例だ、癌腫には違いないが、他のものとはっきり区別のつく症状がある、その病歴の記事をもういちど読んでみろ」

登はそれを読んでから、べつの病名を云った。

「これは大機里爾、つまり膵臓に初発した癌腫だ」と去定が云った、「膵臓は胃の下、脾と十二指腸とのあいだにあって、動かない臓器だから、癌が発生しても痛みを感じない、痛みによってそれとわかるころには、多く他の臓器に癌がひろがっているものだし、したがって消耗が激しくて死の転帰をとることも早い、この病例はごく稀だから覚えておくがいい」

「すると、治療法はないのですね」

「ない」と去定は嘲笑するように首を振った、「この病気に限らず、あらゆる病気に対して治療法などはない」

登はゆっくり去定を見た。

「医術がもっと進めば変ってくるかもしれない、だがそれでも、その個躰のもっている生命力を凌ぐことはできないだろう」と去定は云った、「医術などといってもなさけないものだ、長い年月やっていればいるほど、医術がなさけないものだということを感ずるばかりだ、病気が起こると、或る個躰はそれを克服し、べつの個躰は負けて倒れる、医者はその症状と経過を認めることができるし、生命力の強い個躰には多少の助力をすることもできる、だが、それだけのことだ、医術にはそれ以上の能力はありゃあしない」

去定は自嘲とかなしみを表白するように、逞しい肩の一方をゆりあげた、「――現在われわれにできることで、まずやらなければならないことは、貧困と無知に対するたたかいだ、貧困と無知とに勝ってゆくことで、医術の不足を補うほかはない、わかるか」

それは政治の問題ではないかと、登は心の中で思った。すると、まるで登がそう云うのを聞きでもしたように、去定は乱暴な口ぶりで云った。

「それは政治の問題だと云うだろう、誰でもそう云って済ましている、だがこれまでかつて政治が貧困や無知に対してなにかしたことがあるか、貧困だけに限ってもいい、江戸開府このかたでさえ幾千百となく法令が出た、しかしその中に、人間を貧困のままにして置いてはならない、という箇条が一度でも示された例があるか」

去定はそこでぐっと唇をひき緊めた。自分の声が激昂の調子を帯びたこと、それがかなり子供っぽいものであることに気づいたらしい。だが登は、その調子にさそわれたように、眼をあげて去定を見た。

「しかし先生」と彼は反問した、「この施薬院……養生所という設備は、そのために幕府の費用で設けられたものではありませんか」

去定は一方の肩をゆりあげた。

「養生所か」と去定は云った、その顔にはまた嘲笑とかなしみの色があらわれた、「ここにいてみればわかるだろう、ここで行われる施薬や施療もないよりはあったほうがいい、しかし問題はもっとまえにある、貧困と無知さえなんとかできれば、病気の大半は起こらずに済むんだ」

そのとき森半太夫が来て、いまけが人が担ぎこまれた、ということを告げた。

「若い女の人夫です、普請場でまちがいがあって、腰と腹に大きなけがをしています」と半太夫が云った、「牧野さんが診たんですが、自分だけでは手に負えないから、先生に来ていただきたいと云うんですが」

去定は疲れたような顔になった。牧野昌朔は外科の専任である。登は去定を見た。

「よし」と去定は云った、「いまゆくから、できるだけ手当てしておくように云ってくれ」

半太夫はすぐに去った。去定は病人の顔をじっと見まもっていて、それから眼をつむり、そっと頭を垂れた。低頭したようでもあるし、単にちょっと俯向いただけのようでもあった。

「この六助は蒔絵師だった」と去定は低い声で云った、「その道ではかなり知られた職人だったらしい、紀伊家や尾張家などにも、文台や手筥が幾つか買上げられているそうだが、妻も子もなく、親しい知人もないのだろう、木賃宿からはこびこまれたのだが、誰もみまいに来た者はないし、彼も黙ってなにも語らない、なにを訊いても答えないし、今日までいちども口をきいたことがないのだ」

去定は溜息をついた、「この病気はひじょうな苦痛を伴うものだが、苦しいということさえ口にしなかった、息をひきとるまでおそらくなにも云わぬだろう、――男はこんなふうに死にたいものだ」

そして去定は立ちあがり、森をよこすから臨終をみとってやれと云った。

「人間の一生で、臨終ほど荘厳なものはない、それをよく見ておけ」

登は黙って坐る位置を変えた。

彼は初めて病人の顔をつくづくと見た。それは醜悪なものであった。すでに死相があらわれているし、肉躰は消耗しつくしたため、生前のおもかげはなくなっているのであろうが、眼窩も頬も顎も、きれいに肉をそぎ取ったように落ち窪み、紫斑のあらわれた土色の、乾いた皺だらけの皮膚が、突き出た骨に貼りついているばかりだった。それは人間の顔というより、殆んど骸骨そのものという感じであった。

「赤髯があんなに饒舌るとは知らなかった」と登はつぶやいた、まったく無意識の独り言で、誰か他の者が云ったように思い、眼をあげて左右を見たが、もちろん誰もいるわけはなく、彼は病人に眼を戻しながら、低い声でまたつぶやいた、「ここではむだ口はきくな、といつか云ったくせに、――自分はずいぶん饒舌るじゃないか」

病人の呼吸は短く切迫していて、ときどきかすかに呻いたり、苦しげに喘いだりした。もう意識はない、僅かに残った生命が、その躯からぬけだすためにもがいている、というだけのことだ。

「醜悪というだけだ」と彼は口の中で云った、「――荘厳なものか、死は醜悪だ」

やがて森半太夫が来た。たぶんその老人の使っていたものだろう、飯茶碗と、尖端に綿を巻いた一本の箸を持っており、病人の枕元に坐って、登のほうは見ずに云った。

「ここは私がやります、新出先生のところへいって下さい」

登は半太夫を見た。

「表の三番です」と半太夫はやはりよそを見たままで云った、「傷の縫合をするそうですから、いそいでいって下さい」

登はそのとき、赤髯は夜も日もなく人をこき使う、と云った津川玄三の言葉を思いだし、どこかで玄三が皮肉な眼くばせをしているように感じられた。

表というのは、かよい療治に来る者たちを診察するところで、その三番は外科の専用になっていた。登がはいっていって、まず眼についたのは白い裸の肉躰であった。そこは八帖ばかりの広さで、光るほど拭きこんだ板敷の上に薄縁が敷かれ、――それは白い晒木綿で掩われていたが、女の裸の躯はその上へ仰向けに寝かされてあったのだ。登がはいるとすぐに、牧野昌朔が屏風をまわしたので、それはいったん彼の眼から隠されたが、去定に呼ばれてその屏風の中へはいってゆき、こんどはもっと近く、眼の前にそのあらわな裸躰を見なければならなかった。

二十四五歳と思えるその女の躯は、肉付きがよく、陽にやけた逞しい手足のほかは、おどろくほど白くなめらかで、美しくさえあった。豊かに張った双の乳房の、乳首が黒く色づいているのと、晒木綿で一部を掩われている広い腹部の、やや眼だつふくらみとで、妊娠の初期だということが認められた。――登はすぐに眼をそらした。長崎で修業ちゅう、女の患者を診察し治療した例は少なくないが、そのようにあからさまな、しかも若さと力の充実した裸躰を見たことはなかった。

「足を押えろ」と去定が云った、「薬を与えてあるが暴れるかもしれない、はねとばされないように気をつけろ」

そのとき気がついたのだが、女の両手は左右にひろげられ、手首のところを縛った紐が、それぞれ柱に結びつけられてあった。登は去定の指図にしたがって、女の両足を伸ばしてそのあいだに腰を据え、両手で双の膝頭を押えた。彼は眼のやりばに困り、顔が赤くなるのを感じた。その位置は譬えようもなく刺戟的で、滑稽なほど恥ずかしいものであった。

「眼をそらすな」と去定が云った、「縫合のしかたをよく見るんだ」

そして、腹の一部を掩っていた、晒木綿の布を取りのけた。右手に持った針は尖端が少し鉤なりに曲っており、めど(針穴)には二本よりの絹糸がとおしてある。布をとりのけると、傷口が見えた。それは左の脇腹から臍の下まで、五寸以上もあるほど大きく、創面は不規則に歪んでいた。むろん消毒したあとだろう、厚い皮下脂肪のために、傷口は上下にはぜたように口をあいていて、去定が布をとりのけたとき、少量の血が流れだし、腹部ぜんたいに痙攣が起こって、女が呻き声をあげた。すると、傷口から腸がはみ出て来た。太くて、青みがかった灰色の大腸は、まるで生き物のようにうごめきながら、ずるっとはみだして来、そして傷口の外で蛇のようにくねった。登はそこで失神した。急に眼の前がぼうとなり、頭が浮きあがるように感じて、ああ、おれははねとばされるぞと思ったが、そのまま意識を失ってしまった。

失神していたのはごく短い時間で、誰かに頬を叩かれると、すぐわれに返った。自分ではながいこと気を失っていたような感じだったが、われに返ってみると、そこはやはり表の三番で、自分は牧野昌朔に抱えられていた。頬を叩いたのは牧野であろう、向うに去定がおり、苦りきった顔つきで、部屋へ帰っていろ、と云った。――登は眼をそらしたまま立ちあがった。そこにある女の躯を見れば、また失神しそうだったし、たとえ意地にもせよ、そこにいるだけの勇気はなかった。

登は自分の部屋で寝ころがった。思いだすと嘔吐を催しそうになるので、なるべくほかのことを考えようとした。けれども、狂女おゆみの出来事に続く今日の失敗は、救いようのない屈辱感で彼自身を圧倒し、うちのめした。

「なんというだらしのないざまだ」登は寝ころんだまま腕で顔を掩った、「それでも長崎で修業して来たなどといえるのか」

彼は狂女の付添いのお杉に向かって、自分が蘭方を本式に学んで来たとか、去定などの知らない治療法を知っているなどと、いい気になって自慢したことを思いだし、ぞっとして、頭を振りながら呻き声をあげた。

登は午飯をたべなかった。

森半太夫が部屋を覗きに来て、いっしょに食事をしようと云ったが、登は寝ころんだままで断わった。まだ胸がむかむかして、食欲などはまったくなかったのである。

「たべておくほうがいいんですがね」と半太夫は云った、「午後から新出先生が外診に伴れてゆくと云っておられましたよ」

「外診ですって」

「治療にまわることです」と半太夫が云った、「ことによると帰りは夜になりますよ」

登は黙った。

「六助という老人は死にました」と半太夫は云い障子を閉めて去った。

赤髯の外診には二つあった。一は招かれたもので、諸侯や富豪の患家が多く、他の一は貧しい人たちの施療であった。――俗に施薬院ともいわれた「小石川養生所」は、もとより貧しい病人を無料で診察し治療するのが目的であって、病状その他の事情によっては、かよいでなく、入所して治療を受けられることもすでに記したとおりである。それにもかかわらず、そういう施療を受けることを嫌って、町内の者や家主などがすすめても、どうしても養生所へ来ようとしない者が少なくなかった。赤髯はそういう人たちを訪ねて、うむを云わさず診察し、治療してまわるのであるが、しかも、かれらから感謝されたり、好意をもたれたりすることは少ない、という話を、登はしばしば耳にしていた。

「よろこばれない施療のお供か」と登はくたびれたようにつぶやいた、「しかしあんな失敗のあとでは、断わるわけにもいかないだろう、もちろん断わって承知する赤髯でもないだろうが」

午飯から半刻ほど経って、半太夫がまた知らせに来、登は去定の供をしてでかけた。

去定は登の着替えたのが平服であって、やはり規定の服装をしていないのを見たが、ちょっと見ただけで、ふきげんな顔はしたが、なにも云わなかった。――供は登だけでなく、薬籠を背負った小者が一人いた。から脛に脚絆、草鞋ばきであるが、上に着ている半纏は医員たちのものと同じ鼠色であり、衿には大きな字で「小石川養生所」と白く抜いてあった。小者の名は竹造といい、年は二十八になる。ひどい吃りなので吃竹と呼ばれ、もう五年ちかくも、去定の薬籠をかついで来た。躯は小柄で、痩せており、色の黒い小さな顔はにこやかで、誰かに話しかけられたらすぐにあいそのいい返辞をしようと、待ちかねているような眼つきをしていた。――もちろんそれはできない相談であった。こんにちはいい日和である、と云うだけでさえ、彼は全神経と躰力を使いはたさなければならないほど吃るので、相手に好ましい印象を与えるような、あいそのいい返辞をするなどということは、まったく不可能だったのである。

養生所を出て四半刻あまり、伝通院の裏へ近づいたとき、かれらはうしろから呼びとめられた。五十歳くらいの男で、こちらへ走って来、去定に向かって、気ぜわしくおじぎをしながら、いま養生所へ訪ねてゆこうとしていたところだ、と云った。

「六助なら死んだぞ」と去定が云った。

男は「はあ」とあいまいな声をだした。

「二刻ばかりまえに息をひきとって、もう死骸の始末もしてしまった、身寄の者でもわかったのか」

「へえ、それがその、なんです」と男はへどもどし、睡をのんだ、「ちょっとこみいっていまして、あの年寄の娘というのがわかったのですが、子供が病気でして、家主の藤助というのが伴れて来たんですが、母親がいまとんだことになっておりまして」

「話がわからない、要するにどういうことだ」

「その」と男は去定の顔色をうかがうように見た、「まことにあれですが、ちょっとてまえどもまで、お越し願えませんでしょうか」

「おれは中富坂までゆかなければならない、重い病人があるのだ」と云って、去定はふと登に振向いた、「保本、おまえこの柏屋といっしょにいって事情を聞いておいてくれ、おれは半刻ほどしたら戻る」

登は竹造を見た。吃竹は上わ眼づかいをしながら首を振った。しようがないでしょうな、という意味らしく、去定は彼を伴れて去っていった。

柏屋というのは、木賃旅籠で、伝通院の裏に当るなぎ町にあり、男はその宿の主人で名を金兵衛といった。蒔絵師の六助はそこに二年あまりいて、病気が重くなったから養生所へはいったのだが、二十年ちかくもまえ、――つまり蒔絵師として世評の高いころから、ふいと柏屋へやって来ては泊っていった。二日か三日のときもあれば、半月とか四十日くらい滞在したこともある。初めはどういう人間かわからず、おそらく渡世人だろうと推察していた。身妝も悪くはないし、おちついた人柄で、泊っているあいだもあまり口はきかず、少量の酒を舐めるように飲みながら、他の客たちの世間ばなしを黙って聞いている。そして、ふいといなくなったまま二年も来ないかと思うと、一と月おきにあらわれる、というふうなことが続いた。――彼が蒔絵師の六助だとわかったのは六七年まえのことで、そのころはもう世間の評判もおち、彼自身も殆んど仕事をしなくなっていたらしい。気が向けば修理ものなどをするくらいで、人柄もずっと気むずかしく、柏屋へ来ても部屋にこもったきりで、人の話を聞くようなこともなくなった。

「まったく話というものをしない人で」と金兵衛は登に云った、「二十年ちかくもお宿をしていて、おかみさんや子供があるかないかさえわからなかったんですからな、養生所へ入れて頂くときにもなんにもわからないので、私どもはずいぶん閉口いたしました」

柏屋には四人の子供が待っていた。

その子供たちは、六助の娘の子だそうで、十一になるともという長女が、高熱をだして寝かされていた。その下が助三という八歳の長男、次が六歳のおとみ、三歳の又次という順であるが、みんな継ぎはぎだらけのひどい妝をしているし、痩せほそって顔色が悪く、末っ子の又次のほかはみな病人のようにみえた。おとみは又次を抱き、助三はその二人を自分の躯で庇うように、ぴったりと寄りあって、不安と敵意のいりまじった、おどおどした眼でまわりをぬすみ見ていた。――その部屋は北向きの四帖半で、ずっと六助が泊っていたのだというが、唐紙も障子も古く、切り貼りだらけで、唐紙のほうは大きく裂けており、風のはいるたびにばくばくと波を打った。畳はすっかり擦りきれて、ところどころ芯の藁がはみだしているし、壁も剥げ落ちていた。いくら木賃宿だとしても普通ならもう少しはましであろうが、それは伝通院裏という、あまり泊り客もなさそうな場所がらによるのだろう、いかにもさむざむとうらぶれたけしきにみえた。

登はともの診察をしながら、金兵衛の話を聞いた。ともは風邪をこじらせたらしい、熱が高く、ときどき咳が出るほかには、これというほどの病兆はみられなかった。ただ、いかにも栄養が悪く、――これは弟や妹も同様であるが、このままでゆくと労咳になる危険が多分にあると思えた。登はともの額を冷やすことと、部屋を温めて風を入れないようにすること、汗が出るから寝衣を替えること、などの注意を与えた。

「ごみは窪地に溜るとはよく云ったものですな」と金兵衛は溜息をついた、「もう何年もこっち、しょうばいが左前で、伜は日雇いに出るし、女房や娘は内職をしなければおっつかない始末です、それなのに絶えずこんな厄介なことを背負いこむんですから、よそにはもっと繁昌して、金を溜めこんでいるうちが幾らもあるというのに、私どものようなこんな可哀そうな者のとこへだけ、選りに選って厄介が持ちこまれるというわけがわかりません、――へえ、なにか仰しゃいましたか」

「話のあとを聞こう」と登は云った。

金兵衛は話に戻って、続けた。

それはまさにこみいった話であった。六助には妻子も身寄りもない、と信じていたのであるが、その朝早く、一人の老人がその四人きょうだいを伴れて来て、「六助の孫である」と云った。金兵衛はすぐには信じられなかったが、ともかく老人の話すのを聞いた。――老人は京橋小田原町五郎兵衛店という貸家の差配をしてい、名は松蔵、年は六十二歳だと云った。老人はそのとおりを、きちんと云ったのだ。かのえね(庚子)の年の生れで、ちょうど六十二になります、名は松蔵、かかあは三年まえに死にました。

きちんとしたことの好きな性分なのだろう、彼の差配している長屋に、富三郎という男の一家が越して来たのは、まる五年と三月十五日まえのことであった、というふうに話した。

富三郎は指物職だといった。妻はおくにといって、子供が三人あり、おとみはまだ乳ばなれまえであった。指物職だとはいったが、富三郎は怠け者で、ぶらぶらしているほうが多く、生活はいつも窮迫していて、たちまち近所じゅう借りだらけになった。――おくにははがゆいくらい温和しい性分で、ぐちひとつこぼすでもなく、ひきこもって刻かまわずに賃仕事をし、子供たちの面倒もよくみるというふうだった。もちろん、亭主に反抗するようなことは決してなかったが、それにもかかわらず、富三郎は絶えずおくにに当りちらし、酔っているときなどは殴る蹴るという乱暴をした。――そして日が経つうちに、その乱暴は単なる八つ当りではなく、なにか仔細があるらしいことが、推察されるようになった。というのは、富三郎が酔って喚きたてるときに、「おやじのところへいって来い」と繰り返し云うのである。

――おやじはしこたま溜めこんでるんだ、てめえは一人娘じゃねえか。

――てめえのおやじは血も涙もねえ畜生だ、一人娘や孫が食うにも困っているのに、知らん顔で自分だけ好きなことをしていやあがる、あいつは人間じゃあねえ。

おくには返辞をしない。殴られても蹴られても黙っていて、泣く声さえもらさず、亭主の怒りのおさまるまでじっと辛抱している、というぐあいであった。その「おやじ」というのがなに者であるか、どういう事情があるのか、長屋の人たちはもちろん、差配の松蔵にもわからなかった。松蔵はいちどおくにを呼んで訊いてみた。それは一昨年の十月九日のことだった、と松蔵は云ったそうであるが、おくには口を濁して、はっきりしたことは語らなかった。

――父はいるが、わけがあって義絶同様になっている、どうしてもこっちから会いにゆくことはできない。

そう云うだけであった。

富三郎には悪いなかまができ、ぐれ始めて、仕事などまったくしなくなったし、三日、五日と家をあけるようなことが続いた。このあいだに又次が生れたので、生活はますます苦しくなった。すると七日まえ、夜の十時ころのことだったが、おくにが差配の家へ訪ねて来た。松蔵は寝ていたが、ぜひ話したいことがあるというので、おくにを入れ、話を聞いた。

――このあいだの御触書にあったことは本当だろうか。

とおくにがまず訊いた。

それは盗賊を訴人した者に、「銀二十五枚を与える」という触書のことであった。芝愛宕下の南宗院という寺へ三人組の賊がはいり、寺宝を幾つかぬすみ出した。その中に金銅の釈迦像があり、千年もまえのなにがしとかいう高名な仏師の作で、日本じゅうに幾躰しかない貴重なものだという。賊が無知で、もし鋳つぶしでもされては取り返しがつかない。それで、その仏像の所在を知らせるか、当の賊を訴えて出た者には褒美を与える、ということだったのである。

――なにか思い当ることでもあるのか。

松蔵はそう問い返した。

おくには頷いた。半月ばかりまえに、外から帰って来た富三郎が、天床裏へなにか隠すのを見た。悪いなかまとつきあっているし、ようすがおかしいので、そのときはまったく気づかないふりをしてい、亭主の留守にそっと取り出してみた。それは風呂敷と渋紙で包んであり、中に一躰の仏像がはいっていた。高さ一尺二寸ばかりのかなぶつで、どうやら南宗院の釈迦像だと思われる。そこでおくには相談に来たと云った。

――もし銀二十五枚が貰えるなら、窮迫した家計も凌ぎがつくし、富三郎のためにもいいと思う、このままでいったら悪事が重なって、やがては島流しか、獄門に曝されるようになるかもしれない、むしろいま捕まって牢屋の苦しみを知れば、改心してまじめな人間になるだろうと思う。

だから鬼になったつもりで、訴人しようと考えたのだがどうだろうか、という話であった。

松蔵はむろんそれがよかろうと答え、すぐにおくにといってその仏像を見、まさにそれと思われるので、持ち帰って自分が預かった。それから町役とも話したうえ、その仏像を持っておくにに駆込み訴えをさせた。町役や家主などの同伴でなく、自分の意志で訴え出た、ということにしたのである。松蔵は町役と打合せをし、町奉行から呼び出されたらこれこれと、おくにの利分になるように申立てるつもりであった。

呼び出しはすぐにあった。松蔵は町役といっしょに出頭し、自分たちはなにも知らぬこと、おくには貧しい中でよく働き、四人の子供を怠りなく養育していること、亭主の富三郎がやくざ者で、一家の生計はおくに一人で立てていること、などを申立てた。

「するとお奉行所では」と金兵衛が続けた、「今月は北のお係りで、島田越後守さまと仰しゃるそうですが、不届きである、というのだそうです」

登は不審そうに金兵衛を見た。

「ええ」と金兵衛は登に向かって頷いた、「不届きであるって」と彼は力をこめて云った、「――よしんば盗みをはたらいたにもせよ、恩賞をめあてに、妻が良人を訴えるという法はない、人倫にそむく不届きな女である、吟味ちゅう入牢を申付ける、ということなんだそうです」

意外な結果なので、松蔵たちは言葉もなかったが、白洲をさがるときに、与力の一人がおくにのことづけを伝えた。

――小石川の伝通院裏になぎ町という処がある、そこに柏屋金兵衛という旅籠があって、六助という老人が泊っている筈だから、子供たちを伴れていって事情を話してもらいたい、血を分けた孫だから必ず引取ってくれると思う。

そういう伝言であった。

「それでその、松蔵という差配は帰っちまいました、ええ」と金兵衛は云った、「私は六助さんのことを話し、いま養生所にはいっているような始末だからと云ったんですが、自分のほうではもうするだけのことをしたし、本人のおくにが望むのだから、子供たちのことはその人に任せる、というわけです、私にどうしようがありますか、おまけにこの子はひどい熱をだしている、しようがあるもんですか、かかあが文句を云うのを叱りつけてこの子を寝かし、とにかく新出先生に診ていただいたうえ、お知恵を借りようと思ってでかけたというわけなんです」

金兵衛の子供の一人が、晩飯の支度をどうするかと、「かあちゃんが訊いている」と伝えに来た。金兵衛は溜息をつき、草臥れはてたように立ちあがった。

「どうしてこう厄介な事ばかり背負いこむのかわかりません」と金兵衛はなげいた、「いつか易者が十日ばかり泊りまして、その易者が云うのには、この家は釘がぜんぶ逆に打ってある、つまりさかさ釘というやつで、それが悪運を呼ぶのだというんです、釘が逆に打ってあるというのはどういうことかというと、それは頭のほうを打ち込んだというような俗なことではなくって、易学のほうの眼力がないと見ぬけないものだそうで、それはそうかもしれませんが、だからといってあなた、この古家の釘をぜんぶ抜いて打ち直すなんていうことができるわけのものじゃありませんからな」そして金兵衛は立ちあがりながら付け加えた、「――その易者は十日間の旅籠賃をふみ倒していっちまいました、自分でさかさ釘の証拠をみせたつもりですかな、ひどいもんです」

半刻あまり経って去定が来た。

彼がともを診察し始めるとすぐに、登は金兵衛から聞いた話を伝えた。去定は黙って診察を終り、金兵衛の持って来た茶を啜りながら、薬籠を取りよせて二種類の(すでに調合してある)薬を十帖そこへ出し、手当のしかたと投薬の回数を教えた。

「すると、なんですかな、その」金兵衛は当惑したように云った、「私どもでこの子供たちの面倒をみる、というわけですかな」

「どうなるかわからぬ」と去定が云った、「町奉行へいって話してみるが、小田原町の長屋で引取ればよし、さもなければ住居のきまるまで、ここで面倒をみることになるかもしれぬ、不承知か」

「その」金兵衛は音をさせて唾をのんだ、「いまもこちらの先生に話したところなんですが、私どもはしょうばいもずっと左前、一家の暮しもかつかつのところへ、絶えずこういう厄介を背負いこむので」

「六助は金を残していった」と去定が遮って云った、「死んだらこれであと始末を頼むと云って、五両と二分おれに預けた、ここの旅籠賃は払ってあると聞いたが、そうではなかったのか」

「それはその、なんです、へえ」と云って金兵衛は急に顔をあげた、「その、六助さんが金を残していった、と仰しゃるんですか」

「そうでなくともおまえに損はさせない」と去定は云った、「しかし不承知なら子供はほかへ預ける」

金兵衛は面倒をみると答えた。

「亭主のほうはどうした」と去定が訊いた、「その富三郎とかいう男だ、まだ捉まらずにいるのか」

「さあて、どういうことでしたかな、お縄になったと聞いたように思いますが、まだお縄にはならないということだったかもしれません、つまりこっちはそれどころではなかったわけでして」

去定は子供たちのほうを見、一人ずつ名と年を訊いた。哀れさといじらしさとで、かれらをまともに見られないらしい。子供たちはまた容貌いかめしい髯だらけの去定に怖れたようで、幼ない三人は固く身を寄せあったまま、満足には返辞もできなかった。

「大丈夫だ、心配するな」と去定は怒っているような声で云った、「おっ母さんはすぐに帰って来る、姉さんの病気もすぐに治る、え、おまえたち、大きくなったらなんになる」

気分をほぐすために云ったらしいが、唐突でもあるしまのぬけた質問である。子供たちは口をつぐんだまま去定を眺めており、去定はその問いのまぬけさかげんに自分ではらを立てたのだろう、心配するなおっ母さんはすぐに帰るぞと云って、顔を赤くしながら立ちあがった。

竹造を養生所へ帰らせた去定は、登を伴れて伝通院の前まで歩き、そこで辻駕籠をひろって、小伝馬町へゆけと命じた。いそげ、とどなったので、駕籠屋の一人がとびあがりそうになったのを、登は見た。

「なにを始めるんだ」と駕籠の中で登はつぶやいた、「いったいどうするつもりなんだ」

小伝馬町の牢屋へ着くと、去定は奉行に面会を求めた。ここでもよく知られているようすで、取次の者も極めて鄭重だったし、奉行の島田氏は登城しているからといって、代りに出迎えた岡野という同心の態度も慇懃であった。去定は接待へとおるとすぐに、小田原町の五郎兵衛店からおくにという女が入牢している筈であるが、と訊いた。岡野は頷いて、入牢していると答えた。

「その女の診察をしたい」と去定は云った、「むろん島田越後どのには話してある、珍らしい病気をもっているので治療ちゅうだったが、与えた薬の効果をしらべたいのだ」

岡野は去定の顔をみつめた、「よほど暇どりますか」

「半刻はかかるまいと思う」

「一存でははからいかねますが、新出先生のことですから」岡野はちょっと考えてから云った、「よろしゅうございます、では薬部屋へおいで下さい」

そして彼は自分で案内に立った。

廊下を曲っていくと、中庭に面して幾つかの部屋が並んでい、岡野はその端にある一と間へ二人をみちびいた。それは六帖ほどの広さで、片方は造り付けの戸納、片方は壁で、壁際に渋紙で包んだ物が積んであり、その包みから発するらしい一種の、ひなた臭い匂いが、部屋いっぱいにこもっていた。

「係りが島田越後だったのは幸いだ」と去定は口の中で独り言を云った、「これがもし津々井だったら、――あの石頭は梃子でも動くまいからな、島田なら、……なにか云ったか」

「いや」と登は頭を振った。

去定はいま夢からさめたような眼つきで、しげしげと登の顔を見まもり、なにか云いそうにしたが、憤然とした表情で口をつぐんだ、――まもなく岡野がおくにを伴れて来、終ったら知らせてくれと云って、おくにを置いて去っていった。

「こっちへ寄れ」と去定はおくにに云った、「おれは新出去定という医者で、おまえの父だという六助の治療をしていた者だ、おまえをここから出してやろうと思ってきたのだ、こっちへ寄って事情を話してくれ」

おくには三十二だといったが、どうしても四十以下にはみえなかった。ひと束ねにして藁蕊で結んでいる髪の毛は、半ば灰色で少しも艶がなく、痩せて骨ばった顔は蒼黒く、皮膚はかさかさに乾いているうえに皺だらけであった。――古切を継ぎ合わせて作った袷に、やはり継ぎはぎだらけの半幅帯をしめているが、それはどんな乞食よりもあさましくみじめにみえた。

去定のいきごみにもかかわらず、おくにはただぼうとした顔で、返辞もせずに坐っていた。底の抜けた徳利のようだな、と登は思った。躯の形はあるが中身はなにもない、ぬけがら、といったふうに感じられた。

「おまえ代れ、保本」と去定はやがて根を切らして云った、「おれはちょっと岡野に会って来る」

そして彼は出ていった。

登は死んだ六助のことを考えた。それから柏屋にいる子供たち。祖父と孫。祖父は施療所で一人で死に、子供たちは見知らぬ木賃旅籠でふるえている。登はそのことを思い、子供たちの話から始めた。すると、おくには急に身ぶるいをし、眼を大きくみひらいた。

「あの子たちは無事ですか」とおくには吃りながら訊いた、「お祖父さんに引取ってもらえたでしょうか」

登は六助の死と子供たちのことを告げた。六助は金を残して死んだし、去定は必ずおくにを助けるであろう。また将来のことも面倒をみる筈だから、詳しい事情を話すがいいと云った。

「お父っさんは、亡くなりましたか」おくにはぼんやりとつぶやいた。口から言葉がこぼれ落ちたという感じで、そのまま沈黙し、かなりながいこと茫然と宙を見まもっていたが、やがて低い声で問いかけた、「苦しんだでしょうか」

登は首を振った、「いや、安楽な死にかただった」

おくには焦点のきまらない眼で、ぼんやりと登を眺めていたが、やがて力のない、気のぬけたような調子で語りだした。登に話すというよりも、自分だけで独り言を云っているような口ぶりだったし、そこに登がいることも、意識から遠のいてゆくらしい。ちょうど去定が戻って来たので、登が眼くばせをし、去定は黙って坐ったが、おくにはそれさえ気がつかないようすだった。

おくには六助の一人娘だったが、三つの年から十歳になるまで、多摩川在の農家へ里子にやられた。十のとき父親に引取られ、二年ばかりいっしょに暮したが、そこへ生みの母があらわれて、おくにを伴れ出してしまった。――あとになってからわかったのであるが、母は六助の若い弟子(それが富三郎であった)と通じて出奔し、そのためおくには里子にやられた。しかし、母親はやがておくにが欲しくなり、十二歳になったおくにをひそかに呼びだして、そのまま伴れて逃げたのであった。

「あたしは母親の味を知らなかったし、ちょうど母親の欲しい年ごろでした」とおくには云った、「あたしがおまえの生みの母だと云われ、いっしょに来ておくれと云われたときには、――ええ、あたしには否も応もありませんでした、うれしくって、夢でもみているような気持でいっしょについてゆきました」

母は富三郎を親類の者だといった。

おくにはむろんそれを信じた。かれらは京橋の炭屋河岸に住んでいたが、六助の店が日本橋槇町にあったので、芝の神谷町裏へ移り、そこで小さな荒物屋をはじめた。しかし店をやるのは富三郎で、母親はかよいの茶屋奉公に出ていた。――これもあとで知ったことだが、母と出奔したとき、富三郎は十七だったそうで、母は七つも年上だったから、それ以来ずっと男をやしなって来たものらしく、そのため富三郎は怠け癖が身についてしまったのだろう、おくにがいっしょになってからは、店番をおくにに任せて、一日じゅう遊び歩いたり、昼から酒を飲んでごろ寝をする、というふうであった。

母と富三郎の関係を、おくにはまったく知らなかった。単純に親類の者だと思い、それにしてもなぜ働かないのか、どうしてぶらぶら遊んでいるのか、なぜ母はそれを黙って見ているのか。そんなことが腑におちないだけであった。一年ちかく経って、おくにが独りで店番をしていると、ふいに父親がはいって来た。おくにはそれが父親だと知って、逃げようと思ったが、怖ろしさのあまり身動きができなかった。

「お父っさんはあたしに、うちへ帰ろうと云いました、いまでも覚えています、お父っさんは蒼い顔をして、むりやりにやさしく笑いかけながら、いっしょに帰ってくれ、おくに、おまえはおれの大事な、たった一人の娘だって、――」おくにの声は細くなり、ひどくふるえを帯びた、「おれの大事な、たった一人の娘だって」

彼女の眼から涙がこぼれ落ちた。だが、おくにはそれを拭こうともせず、こぼれ落ちるままにして語り続けた。

父親のようすを見て、おくにの恐怖は去った。彼女はもう十三になっていたのだ。三つの年から里子にやられて、いっしょに暮したのは二年ほどである。親子という愛情も、まだはっきりとは感じていなかった。

――いやです、あたしおっ母さんといっしょにいます。

おくにははっきりそう云った。

六助は暫くおくにを見まもっていたが、ではなにか困ったことがあったらおいで、おまえのためならどんなことでもしてやるから、そう云ってたち去った。おくにはそのことを母にも富三郎にも黙っていた。父はもう二度と来ないだろうと思ったから、――事実、それから十年も、六助は姿をみせなかった。そしておくには十六の夏、母にしいられて富三郎と夫婦になった。自分ではいやでたまらなかったが、母に泣いてくどかれた。

――そうしなければおっ母さんといっしょにいられなくなるんだから。

おっ母さんのためだと思って承知しておくれ、そう繰り返して説き伏せられた。おくには気持がよほどおくてだったのだろう、夫婦とはどういうものか、よく知らないままで富三郎の妻になった。

そうして、うちの中が荒れだした。

もちろん珍らしい話ではない。母親はおくにと夫婦にすることで、富三郎を繋ぎ留めようとしたのだ。もう四十ちかい年になって、こののち彼のほかに頼る男ができようとも思えない。彼女にとってはそれが唯一の手段だったのである。けれども、女として成熟のさかりにあった彼女は、男を繋ぎ留めたと同時に、激しい嫉妬に悩まなければならなくなった。

おくにはそのことを語った。

富三郎と夫婦になってから、まる二年経った冬の或る夜、――おくには彼と母親との仲を初めて知った。

神谷町のその家は、店の奥に六帖が一と間あるだけで、夫婦と母親とは枕屏風を隔てて寝ていた。そのころになっても、おくには寝屋ごとがまだわからず、ただ厭わしいのをがまんしているだけであった。その夜も同じことのあとで、だが、いつものようにすぐには眠れず、芯に火の燃えているような躯と、苛だたしく冴えた気持をもてあましていると、やがて、富三郎を呼ぶ母の声がした。――彼はよく眠っており、母は二度、三度と呼んだ。おくには身をちぢめ、息をころしていた。すると母が忍んで来て、彼をゆり起こし、彼はねぼけた声をあげたが、舌打ちをして起きあがった。

おくにはやはり息をころしたまま、夜具の中で身をちぢめていた。そしてまもなく、おくには気がついたのだ。母の喉からもれるその声は、初めて聞いたのではない、これまで幾十たびとなく、夢うつつのなかで聞いた覚えがある。きりきりと歯がみをする音、喉でかすれる喘ぎ、苦悶するような呻きなど、半ば眠りながら幾十たびとなく聞き、母は夢をみているのだ、うなされているのだ、などと思ったものであった。――しかしその夜、おくにはすべてのことを知った。母と彼の関係もわかったし、二年このかた、理由もなく母が怒ったり、自分に当りちらしたりするわけもわかった。富三郎には少しも愛情をもっていなかったので、嫉妬などはまったく感じなかったが、けがらわしさと厭悪とで、とつぜん激しい吐きけにおそわれ、夜具から出る暇もなく嘔吐した。

そこまで話すと、おくには「う」といって、両手で固く口を押えた。おそらくそのときの記憶がよみがえって、また吐きけを催したものであろう、しっかりと口を押えたまま、かなり長いことじっとしていた。

「その話はもういい」と去定が云った、「母親はどうしたのだ」

おくには口から手をはなして、ぼんやりと去定を見た。

「死にました」おくにはけだるそうに答えた、「そのことがあってからすぐに、うちを出て、住込みの茶屋奉公にはいったんです」

おくには二十三歳でともを産んだ。その半年まえに母は死んだのであるが、死に目には会わなかった。危篤だと知らせた富三郎は、母がおくにには会いたくない、来ても会わないと云っている、と告げた。おくにはそうかと思った。――うちを出ていってから五年ちかいあいだ、母はいちども帰って来ず、どこにいるかもわからなかった。だが富三郎との仲は続いていたらしい、彼はしばしばよそで泊るようになり、三日もうちをあけることさえあった。荒物の小あきないでは暮しもたたないので、おくには十七八のころから賃仕事をするようになったし、母の稼ぎと合わせてかつかつにやって来た。――したがって、母が去ったあとは家計が詰まる一方であるのに、富三郎はかくべつ不平も云わないし、ときには幾らかの銭をよこすこともあった。

――取っておきな、ゆうべ友達といたずらをして、少しばかり勝ったんだ。

彼はそんなふうに云うが、おくには彼が母と逢ったこと、それは母の稼いだものだということを察していた。母にはそれほど彼が大事だったのだ。だから死ぬときも彼だけにみとってもらいたいのであろう、おくにに会えば、みれんと嫉妬とで、死にきれない思いをする。それが自分でわかっているのだ、とおくには思った。

「あたしは葬式にもいきませんでした、いまでも、お墓がどこにあるのかさえ知りません」とおくには云った、「供養してもおっ母さんはよろこばないでしょうから、仏壇も拵えませんでした、たましいがあるとすれば、おっ母さんはいまでもあたしを憎んでいると思います」

登はうしろ首が寒くなるように感じた、死んでから十年も経つ母が、いまでも自分を憎んでいると思うという、登には理解しがたい情痴の罪の根深さ、妄執のすさまじさといったものが、おくにの表現がむぞうさであるだけよけいに、まざまざとあらわれているように思えた。おくにはなお話し続けていたが、やがて去定はそれを遮った。

「そこからあとのことは知っている」と去定は云った、「六助はおまえに便りをしていたのだな」

「ええ、おっ母さんが死んでからまもなく、神谷町のうちへ来ました」とおくにが答えた。

「そのとき初めて、あの人がお父っさんの弟子で、おっ母さんと悪いことをして逃げた、ということを聞いたんです、お父っさんはおれといっしょに来い、と云ってくれました、あんな男といると必ず泣くようになる、いまのうちにここを出て、おれといっしょに暮そうって、――あたしは、わざと邪慳に、断わりました、いやです、あたしのことは放っといて下さいって」

おくには身ごもっていたが、富三郎に愛情をもってはいなかった。彼女はただ、父の世話にはなれない、世話になっては済まない、それでは神ほとけも赦すまいと思った。

「あたしはそう思いました、おっ母さんがあの人と逃げたとき、そして、あたしがおっ母さんに伴れだされ、呼び戻しに来られて断わったとき、――お父っさんはどんな気持だったろうかって、どんなに悲しい、辛いおもいをしたろうかって、思いました」

おくには富三郎に云って、金杉のほうへ引越した。そこでともを産み、助三を産んだ。するとまた父が捜し当てて来、幾らかの銀を置いて去った。そのとき父は、槇町の店をたたんだこと、もしなにかあったら、伝通院裏の柏屋という旅籠へ知らせろ、ということを告げたのだという。

――おれはもう仕事をする張りもない、なにもかもつまらない、おれの一生はつまらないもんだった。

六助はそう云い残して行った。

登は柏屋で聞いた話を思いだした。二十年ほどまえからときどきあらわれ、なにをするともなく泊ってゆき、またときをおいて泊りに来たという。それは六助が神谷町の家で、おくにからすげなく拒絶されたころと符合する。――彼には世間からも、自分からさえも隠れたくなることがあったのだろう。あの場末のさびれた町の、古くて暗い木賃旅籠は、そういうときの彼にとっても恰好だったのだ。登にはそれが眼にうかぶように思えた。蒔絵師として江戸じゅうに知られた名も忘れ、作った品を御三家に買いあげられるほどの腕も捨て、見知らぬ一人の老人として安宿に泊り、うらぶれた客たちの中で、かれらの話を聞きながら黙って酒を飲む。――そうだ、と登は心の中でつぶやいた。そういうところでしか慰められないほど、六助の悲嘆や苦しみは深かったのだ。もっとも苦しいといわれる病気にかかりながら、臨終まで、苦痛の呻きすらもらさなかったのも、それまでにもっと深く、もっと根づよい苦痛を経験したためかもしれない。登はそう思い、眼をつむりながら溜息をついた。

「いいえ」とおくにが云っていた、「あたしはそうは思いません」

声が高かったので、登は驚いてわれに返った。

「訴人したことが悪いとか、あの人が哀れだなんて、あたしこれっぽっちも思ってやしません」とおくには強い調子で続けた、「あの人は人でなしです、自分は稼ぎらしい稼ぎもせず、あたしや子供たちが食うに困っていても、平気で遊びまわったり悪い事をしたり、そうして、お父っさんのところへ金を貰いにゆけなんて、畜生だって口には出せないようなことを云いつづけました、――それだけは云ってはいけないんです、お父っさんをあんなひどいめにあわせた当人なんですから、それだけは口にしてはならないことだったんです」

「しかしおまえは云った筈だ、いや、捉まって牢屋の苦しみを味わえば、改心するかもしれないからと、差配に云ったそうではないか」

「云いません」おくには首を振った、「差配さんにそう云えと教えられたんです、けれどあたしはそんなこと思いもしないし、お白洲でも云いはしませんでした、――正直なことを云っていいでしょうか」

「云ってごらん」と去定は頷いた。

「もしできるなら」とおくには唇をきつく噛んでから云った、「もしもあたしにできるなら、自分の手であの人を殺してやりたいくらいです、子供のことさえなければとっくに殺していたでしょう、今日やろう、今夜やろうと、何十たび思ったかしれやしません、これがあたしの、――本当の、正直な気持です」

そしておくには初めて眼をぬぐった。さっきの涙はもう乾いていたが、手でぬぐうと、その涙の跡がひろがって、隈取りのようになった。

「よくわかった」とやがて去定が云った、「よくわかったが、それは胸にしまっておけ、いいか、明日は間違いなくここから出してやれると思うが、いまのようなことを役人に云うとぶち毀しになる、黙って頭をさげていろ、なにか云われたら、ただ恐れいりましたとだけ云うんだ、子供たちのことを考えればできる筈だ。わかったか」

おくには口の中ではいと答え、頭が膝へ届くほど低く、ゆっくりとおじぎをした。

牢屋から外へ出ると、去定は黙って北のほうへ歩きだした。柏屋では「晩飯の支度をどうするか」などというのを聞いたし、朝からいろいろな事を経験したので、もう日が昏れるころかと思ったが、戸外はまだ傾いた陽が明るくさしていたし、町筋も往来する人や駕籠で賑わっていた。――去定は疲れはてたように背中を跼め、ひきずるような足どりで歩きながら、頭を振ったり、ぶつぶつ独り言を云ったりした。人間とはばかなものだ。人間は愚かなものだ。人間はいいものだが愚かでばかだ、などというのが聞えた。そして、石町二丁目まで来ると、足をゆるめて登に問いかけた。

「あの女の云ったことをどう思う」

登は返答に困った、「――良人を殺すと云ったことですか」

「いや、云ったことの全部だ」去定はまた頭を振った、「間違いだ」と去定は云った、「富三郎だけを責めるのは間違いだ、岡野に訊いたら、彼はもうお縄になったそうだが、おそらく気の弱い、ぐうたらな人間、というだけだろう、しかも、そうなった原因の一つは六助の妻にある、十七という年で誘惑され、出奔してからは女に食わせてもらう習慣がついた、いちどのらくらして食う習慣がついてしまうと、そこからぬけだすことはひじょうに困難だし、やがては道を踏み外すことになるだろう、そういう例は幾らもあるし、彼はその哀れな一例にすぎない」

登はなにか云いかけて、急に口をつぐみ、顔を赤らめた。母親と通じながら、平気でその娘を妻にしたという、その男のけがらわしさを指摘したかったのだが、口を切るまえに自分のあやまちを思いだしたのだ。狂女おゆみとの、屈辱にまみれたあやまちを。――去定はそれには気づかなかったろう、また少しずつ足を早めながら、同じ調子で続けていた。

「人生は教訓に満ちている、しかし万人にあてはまる教訓は一つもない、殺すな、盗むなという原則でさえ絶対ではないのだ」それから声を低くして云った、「おれはこのことを島田越後に云ってやる、そうしたくはない、それは卑劣な行為に条件はないが、そうしなければならないときにはやむを得ない、いまは教訓にそっぽを向いてもらうときだ」石町の堀端へ出たとき、去定は登に向かって先に養生所へ帰れと云った。

「おれはこれから町奉行に会って来る、夕餉を馳走になる筈だから、帰りは少しおくれると云ってくれ」

登は承知して去定と別れた。

その翌日、おくには牢から出された。褒賞の銀は貰わなかった。むろん去定がそうさせたのだろうが、元の町内にも構いなしということで、そのまま柏屋にいる子供たちといっしょになった。

次の日、登は去定に命じられて、柏屋へともを診にいったのであるが、そのとき去定は銀を五両包んで登に渡した。

「これをおくにに遣れ、まだあとに十両あるが、必要なときまで預かって置く、近いうち相談にゆくと云ってくれ」

「しかしそんなに」と登が訊いた、「そんなに六助は金を遺していったんですか」

「五両と少しは遺したものだ、あとの十両は違う」と去定はきげんのいい眼つきで登を見た、「これは島田越後からめしあげたものだ」

登はけげんそうな眼をした。

「越後守は婿で、家付きの悋気ぶかい奥方がいる」と去定は続けた、「もう何年もまえから気鬱のやまいで、月に一度はおれが診察に呼ばれるし、おれの調合した持薬を絶やしたことがない、それでおれは、係りが島田でよかったと云ったのだ」

登はまだけげんそうな顔で、黙って去定を見ていた。

「黙っていると卑劣が二重になるようだから云うが、越後守は下屋敷に側室を隠している」と去定は眩しそうな眼をして云った、「妾を持つくらいのことにふしぎはないが、奥方の悋気は尋常なものではない、おれは、つまりそこだ、おれは、仄したのだ、――いいから云え、保本、おれのやりかたが卑劣だということは自分でよく知っているのだ」

だが去定の顔はやはりいいきげんそうで、自責の色などは少しもなかった。

「おくにが放免されたのは当然であるし、十両は奥方の治療代だ、しかも、おれが卑劣だったことに変りはない」と去定は云った、「これからもしおれがえらそうな顔をしたら、遠慮なしにこのことを云ってくれ、――これだけだ、柏屋へいってやるがいい」