『さぶ』

あらすじ

山本周五郎の『さぶ』は、江戸時代の若者たちの成長と絆を描いた物語です。主人公のさぶは、小舟町の「芳古堂」で奉公する少年で、彼の親友である栄二と共に、厳しい奉公生活を送っています。

物語は、さぶが両国橋を泣きながら渡る場面から始まります。彼は宿の女将に出ていけと言われ、葛西の実家に帰ることを決意しますが、栄二に引き留められます。

二人は橋のたもとで話し合い、さぶは自分が粉袋をしまい忘れたと誤解されたことを栄二に打ち明けます。栄二はさぶを慰め、二人で奉公先に戻ることにします。しかし、栄二にも秘密があり、彼は帳場の銭を盗んでしまったことをさぶに告白します。栄二は鰻の蒲焼の匂いに誘われて盗みを働いていたのですが、それが主婦のお由に見つかり、彼女は栄二に対して意外な寛容さを見せます。

物語は、二人が成長し、二十歳になった年の出来事へと移ります。二人は初めて外で酒を飲みに行き、その際に栄二はさぶに対して、自分が店を追い出されるかもしれないという不安を打ち明けます。さぶは栄二の話を聞き、二人の絆がさらに深まります。その後、二人は雨の中を走り、少女に傘を差し出されますが、それを拒否して走り去ります。この少女は後に、二人にとって重要な人物となります。

『さぶ』は、若者たちの苦悩と友情、そして彼らが直面する社会の厳しさを描いています。さぶと栄二は、互いに支え合いながら成長していく姿を通じて、読者に人生の価値と人間関係の大切さを教えてくれます。

山本周五郎は、彼らの日常の中にある小さな出来事を丁寧に描き出し、登場人物たちの内面を深く掘り下げています。『さぶ』は、人間の強さと弱さ、そして希望を見出す物語として、多くの読者に愛され続けています。

書籍

朗読

本文

小雨が靄のようにけぶる夕方、両国橋を西から東へ、さぶが泣きながら渡っていた。

双子縞の着物に、小倉の細い角帯、色の褪せた黒の前掛をしめ、頭から濡れていた。雨と涙とでぐしょぐしょになった顔を、ときどき手の甲でこするため、眼のまわりや頬が黒く斑になっている。ずんぐりした躯つきに、顔もまるく、頭が尖っていた。――彼が橋を渡りきったとき、うしろから栄二が追って来た。こっちは痩せたすばしっこそうな躯つきで、おもながな顔の濃い眉と、小さなひき緊った唇が、いかにも賢そうな、そしてきかぬ気の強い性質をあらわしているようにみえた。

栄二は追いつくとともに、さぶの前へ立ち塞がった。さぶは俯向いたまま、栄二をよけて通りぬけようとし、栄二はさぶの肩をつかんだ。

「よせったら、さぶ」と栄二が云った、「いいから帰ろう」

さぶは手の甲で眼を拭き、咽びあげた。

「帰るんだ」と栄二が云った、「聞えねえのか」

「いやだ、おら葛西へ帰る」とさぶが云った、「おかみさんに出ていけって云われたんだ、もう三度めなんだ」

「あるきな」と云って栄二は左のほうへ顎をしゃくった、「人が見るから」

二人の少年は橋のたもとを左へ曲った。雨は同じような調子で、殆んど音もなくけぶっていた。

「おらほんとに知らなかったんだ」とさぶが云った、「ゆうべ粉袋を戸納へしまってたときに、勝手で使うから一つ出しておけって、おかみさんに云われた、だから一つだけ残しといたんだ、そしたらその袋が出しっ放しになってて、おかみさんは使ったあとでしまっとけって、その袋を返したのに、おれがしまい忘れたっていうんだ」

「癖だよ、癖じゃねえか」

「粉が湿気をくっちゃった、へまばかりする小僧だって」さぶは立停って、手の甲で眼のまわりをこすりながら泣いた、「――おら、返してもらわなかった、そんな覚えはほんとにねえんだ、ほんとに知らなかったんだ」

「癖だってば、おかみさんはなんとも思っちゃあいねえよ」

「だめだ、おら、だめだ、ほんとにとんまで、ぐずで、――自分でも知ってた、とても続けられやしねえ、もうたくさんだ」さぶは喉を詰らせた、「おら、思うんだが、いっそ葛西へ帰って、百姓をするほうがましだって」

広い河岸通りの、右が武家屋敷、左が大川で、もう少しゆくと横網になる。折助とも人足ともわからない中年の、ふうていのよくない男が二人、穴のある傘をさして、なにかくち早に話しながら、通りすぎていった。その男たちの、半纏の下から出ている裸の脛が、栄二にはひどく寒そうにみえた。さぶはあるきだしながら、小舟町の「芳古堂」へ奉公に来てから三年間の、休む暇もなくあびせられた小言と嘲笑と平手打ちのことを語った。それは訴えの強さではなく、赤児のなが泣きのような、弱よわしく平板なひびきを持っていた。大川の水がときたま、思いだしたように石垣を叩き、低い呟きの音をたてた。

「奉公が辛いのはどこだっておんなしこった、おかみさんの口の悪いのは癖だし」と栄二はつかえつかえ云った、「それにおめえ、女なんてもともと、――車だ」

栄二がさぶの腕に触り、二人は立停って川のほうへよけた。からの荷車を曳いた男がうしろから来て、二人を追いぬいていった。

「腕に職を付けるのは辛えさ」と栄二は続けた、「考えてみな、葛西へ帰ったって、朝から晩まで笑ってくらせやしねえだろう、それとも百姓はごしょう楽か」

「葛西のうちなら」とさぶが云った、「出ていけなんて云われることだけはありゃあしねえ」

「ほんとにそうか」

さぶは返辞をしなかった。栄二も返辞を期待していなかった。さぶは葛西にある実家のことを考えてみた。腰の曲った喘息持ちの祖父、気の弱い父と、男まさりで手の早い母、朝から母と喧嘩の絶えない口やかましい兄嫁、三人いる弟妹と、呑んだくれの兄と、五人もいる甥や姪たち。うす暗く煤だらけな、古くて狭くて、ぜんたいが片方へ傾いている家や、五反歩そこそこの痩せた田畑など。さぶは途方にくれ、しゃくりあげながら、またあるきだした。

「おめえにゃあ田舎がある」いっしょにあるきながら栄二が云った、「どんなうちにしろ帰るところがあるからいい、だがおらあ親きょうだいも身寄りもねえ独りぼっちだ、今年の春、おらあ店を追ん出されるようなことをしちまった、追ん出されるか自分でおん出るか、どっちか一つという、とんでもねえことをしちまったんだ」

さぶはそろそろと振り向いて、栄二の顔を見た。好奇心からではなく、戸惑ったような眼つきであった。栄二はふきげんな、怒ってでもいるような口ぶりで、自分が去年から幾たびか帳場の銭をぬすみ、それを主婦のお由にみつかったのだ、と告白した。

「わこく橋の側の堀っぷちに鰻の蒲焼の屋台が出る」と栄二は続けた、「おらあ蒲焼の匂いを嗅ぐとがまんができなくなるんだ」

通りがかりにその匂いを嗅ぐと、喰べるまでは胃の腑がおさまらない。気持もおちつかず、することが手につかない。まるで病気のようになってしまい、ときには手足がふるえだすことさえあった。帳場の銭箱から銭をつかみ出したのはそういうときで、去年の秋から十二、三たび盗みだしたろうか、食いたい一心で悪いことをしたとは思わなかった。それがこの二月、主婦のお由にその部屋へ呼ばれた。

「おかみさんは小言は云わなかった」と栄二は泥でも噛むように、顔をしかめながら云った、「――去年の八月五日と、昨日、おまえが帳場でやったことをあたしは見たよ、もうあんなことはおよし、欲しかったらあたしがあげるから、あたしのところへそう云っておいで、って、――それっきりだった」

お由は二度だけしか見なかったのだろうか、それともすっかり知っていて、わざと知らないふうをよそおったのか、いずれにもせよ、栄二は死ぬほど恥じ、もう店にはいられないと思った。自分をぬすっとだなどとは考えもしなかったが、銭箱から銭をつかみだした自分の姿が、あさましくて恥ずかしくて、そのまま店にいる気になれなかったのだ。

「だが、店をとびだしてどこへゆく」と栄二は続けた、「おらあ八つの年、大鋸[#ルビの「おおのこ」はママ]町で夏火事にあい、両親と妹に焼け死なれた、おれ一人は白魚河岸へ釣りにいっていて助かったが、ほかに身寄りは一軒もなかった、おやじは伊勢から出て来たと云ってたが、伊勢のどこだかおらあ覚えちゃあいねえし、覚えていたって頼ってゆけるもんじゃあねえ、おらあそのときくれえ自分にうちのねえことが悲しかったこたあなかった」

「知らなかった、おら、ちっとも知らなかった」とさぶが呟いた、「――それで栄ちゃんは、がまんしたんだね」

「銭も二度とはぬすまなかった」

二人は横網の河岸まで来てい、さぶが立停って、地面をみつめ、濡れて重くなった草履の先で、地面を左右にこすった。

「おら、思うんだが」と彼は心のきまらない口ぶりで云った、「――小さいじぶんおふくろにぶたれたことがある、弟のやつがいたずらをして、それをおれがしたもんだと思ってぶった、おら、泣きながらおれのしたことじゃあねえって云って、それから、弟のしたことだとわかったとき、おふくろは平気な顔で云った、それじゃあおまえはこれまでに、ぶたれるようなことは一度もしなかったっていうのかい、ってさ」

「女なんてそんなもんだ」と栄二が云った、「撫でた手でつねるし、つねった手で撫でるようなことをする、そしてどっちもすぐに忘れちまうんだ、――少しはおちついたか、さぶ、もうここいらで帰ってもいいだろう」

さぶは不決断にううと云った。

「ありがと」とさぶはよく聞きとれない声で云った、「ごめんよ、栄ちゃん」

「こんどは黙ってとび出さねえでくれよ」と栄二は云った、「これからはなんでもおれに相談してくれ、力になるからな」

さぶはゆっくりと頷いた。

二人は引返した。そして両国橋まで戻ると、うしろから十二、三になる少女が追って来て、せいせいと喘ぎながら声をかけた。

「この傘をさしなさいよ」と少女はから傘を二人のほうへ差出した、「姉さんのとこへ持ってゆくんだから、方角ちがいじゃだめだけれど、さあ、さしなさいよ」

栄二は少女を見た。自分でさしている傘は穴があいていた。着ているのも継ぎのあたった青梅縞の古袷で、帯はよれよれだし、はいている下駄はちびたおとな物で、それもすっかり鼻緒がのびているから、泥のはねた足指をまむしにしていた。

「いらねえよ」と栄二が云った、「おれたちは小舟町へ帰るんだ、さっさといっちまいな」

「あら、ちょうどいいじゃない」と少女はうれしそうに笑った、「あたしは堀江町よ、堀江町のすみよしっていうお店に姉さんが勤めているの、だからあたし、あんたたちのうちまで送っていってもいいのよ」

「うるせえな」と栄二が云った、「傘なんかいらねえって云ってるじゃねえか」

「だって二人ともびしょ濡れじゃないの、ねえ、これをさしてらっしゃいよ」

「さぶ」と栄二が云った、「駆けようぜ」

二人は小雨の中を走りだした。

「ばかねえ」と少女がどなった、「いいから二人とも濡れてらっしゃい、いくじなし」

栄二とさぶとは、そのとき同じ十五歳であった。少女のことは二人ともすぐに忘れてしまった。

二人が二十歳になった年の二月十五日。生れて初めて、いっしょに外へ酒を飲みに出た。酒が初めてなのではない、それまでにも祝い日などに、店で酒の出るときは盃に二つか三つは舐めたことがあった。けれども外へ出て、手銭で飲むようなことはなかった。半分は恐ろしくもあったが、主人の芳兵衛に禁じられていたからである。躯のかたまらないうちに酒を入れると骨がやわになる、はたちになるまでは飲むな、というのが口癖であった。

芳古堂は表具と経師とで、格も高く、手堅いので知られていた。先代からのきまったとくい先と、当代知名な五、六人の書家や絵師。老舗の骨董屋とか武家、大店などに限り、安い仕事はいっさい断わるというふうであった。したがって、八人いる職人たちの躾もきびしく、みな子飼いから育てられ、読み書きはもちろん、生け花、茶の湯までひととおり習わされ、書画のよしあしなども、小さいころから実物について教えられた。――いま店にいるのは八人、職人がしらが和助といって二十九、次が多市で二十七、それから重七、五郎、栄二とさぶが二十で、下に十七歳の伝六と十五歳の半次がいた。そのほかに店から出て、かよいで来たり、独立して店を持っている者が十三人おり、芳古堂の仕事がたて混んだり、特別な注文があったりすると、その十三人の中から適当な者が手伝いに呼ばれた。

店のしきたりがそういうふうなので、職人たちの日常も規則ただしく、毎月十五日と一日のほかは、夜遊びに出ることも禁じられていたし、二十歳からは夜食に一本の酒が付くけれども、それ以上は一滴も飲ませなかった。念には及ばないだろうが、こういう生活をきちんと守る者ばかりはいない。仕事は夕方の五時限り、どんなに仕事が溜っていても、五時になればやめてしまい、あと片づけをして銭湯にゆき、夕食をしたあと、九時に寝るのがきまりになっていた。寝るまでの時間は、本を読むとか習字をするとか、碁や将棋をさすとか、自分たちの好きなことをしていいのだが、中には店を抜け出して、酒を飲んだり女遊びをしたりする者がなくはなかった。――そういうことも主人の芳兵衛は知っていて、たいていの場合はなにも云わないが、ぬけ遊びがたび重なると、しぜん仕事にひびくので、そのとき初めて小言を云い、それでも行状が改まらないと暇を出してしまう。五年のうちに二人くらいはそういう職人がいて、これらは芳古堂にいた、と云うことも許されないのであった。

栄二とさぶは心がときめいていた。

「はたちになったなんて、へんな心持だな」とさぶがまだるっこい調子で云った、「おら、思うんだが、十六で月代を剃ったときよりもへんな心持だ」

「そうだな」と栄二が云った。

二人は千筋の手織り木綿の袷に双子縞の羽折、小倉の角帯をしめ、麻裏草履をはいていた。ちょうど黄昏どきで、人の往来の多い小舟町の通りを東のほうへ、かくべつ目的もなくあるいていた。とにかく両国広小路へでもいってみようか、と思っているようであった。

「おめえはいいな、栄ちゃん」とさぶが云った、「おめえはもう屏風にかかれる、襖の下張りならいちにんめえだ、ところがおらときたら、いまだに糊の仕込みだ」

「それも仕事だぜ」

「おら、思うんだが、水の中で袋を揉みながら、ときどき自分がやりきれなくなるよ、はたちにもなってこのざまかって」

「それも仕事だよ、さぶ」と栄二が云った、「表具や経師は糊の出来のよしあしが仕事の仕上りをきめるんだぜ、おめえわかっていねえのか」

「そりゃあそうだが」

「わかってたらぐちを云うなよ」と栄二は云った、「糊の仕込みで日本一になれば、それはそれで立派な職人なんだ、おめえ日本一の糊作りになれよ」

「そりゃあそうなんだが」

しかし芳古堂の職人となれば、表具とか屏風、屋敷襖なども覚えたい。そう云いたかったのだが、さぶは口には出せなかった。

「ちょっと」と栄二が云って立停った。

堀江町と新材木町のあいだに堀がある。その堀端に五、六軒、小料理屋がとびとびにあって、その端の一軒で「すみよし」と紺地に白く、仮名で染め抜いた半のれんを、軒先に掛けている女がいた。小柄な躯もほっそりしているし、襷をかけてあらわになった二の腕も、裾を端折った黄八丈の着物の下に覗いている白い脛も、ほっそりと柔軟そうにみえた。

「なんだい、栄ちゃん」

「すみよし」と栄二は口の中で呟いた、「聞いたことがあるようだな」

「柳橋の料理屋だよ、すみよし、とくい先じゃあねえか」

「そうじゃあねえ、柳橋じゃあねえ、どこかよそで聞いたことがあるんだ」

のれんを掛け終った女は、足許の盛り塩をよけて、家の中へはいった。栄二は記憶を呼びおこそうとするように、眼を細めて暫く考えていたが、どうしても思いだすことができないようすで、そっと舌打ちをすると、まあいいや、はいってみようと云い、さぶを促してそっちへあるいていった。

店へはいると、四十がらみの男が、灯を入れたはちけんを天床へ吊りあげているところだった。三間に五間くらいの土間に、飯台が二た側、おのおの左右に作り付けの腰掛が据えられ、蒲で編んだ円座が二尺ほどの間隔をとって置いてある。客が多くてもぎっしり詰めず、ゆとりをおいて飲めるように按配してあるらしい。右手に竹で格子を組んだ板場、つきあたりにまたのれんが掛けてあり、これは浅黄に紺で「すみよし」と書いてあった。

「早かったかな」店へはいった栄二は、はちけんを吊りあげている男にきいた、「まだ始めないのかい」

「いらっしゃい」と男はいさましく答えた、「どうぞ」

そして奥のほうへ向って、お客だよと、大きな声でどなった。栄二はさぶの肩を押し、飯台の一つを選んで、その奥の端のほうへ腰を掛けた。すぐに女が二人、自分の髪へ手を触れながら出て来て、あいそを云いながら注文をきいた。さっきのれんを掛けていた女ではなく、一人は十八、九、一人は二十二、三で、どちらも小太りで、白粉と香油をつよく匂わせていた。栄二は酢の物とうま煮で酒を二本と云い、云いながら赤くなった。

「あたしあんたのこと知ってるわ」と年嵩のほうの女がさぶに云った、「あんた小舟町の芳古堂のしとでしょ」

さぶは戸惑ったように栄二を見た。女の一人は注文をとおしにゆき、年嵩のその女は腰をかけた。

「そうじゃねえさ」とさぶが云い、慌てて云い直した、「いや、本当はそうだよ、今日は親方やおかみさんに許されて来たんだ、こっちは栄ちゃん、おらあさぶっていうんだが、二人とも今年でちょうど」

「よせよ」と栄二が云った、「よけいなことを饒舌るなよ」

「あら、いいじゃないの」と女が云った、「さぶちゃんに栄ちゃんね、あたしおかめ――仇名じゃなくって本名なのよ、どうぞよろしく」

さぶが笑いだし、栄二が睨んだ。

「おれたちは二人っきりで飲みてえんだ」と栄二が女に云った、「酌はいいから、二人っきりにしてくんねえか」

「そんなら奥になさいな」と女は気に障ったようすもなく云った、「もうすぐにここはたて混むから、ゆっくり話なんかできやしないわ、狭いけれども向うなら静かよ、そうなすったらどう」

「うん」と云って栄二がふところへ手を入れた、「おれたち、あんまり持ってねえんだ」

女は笑いながら、そんな心配はいらないと云い、二人を立たせて、奥へ案内した。のれんをくぐったところに、四帖半くらいの小座敷が三部屋並んでいる。右側は隣りの塀で、塀隠しに竹が植えてあるが、まばらな葉がみな茶色にちぢれて根じめのつもりだろう、ところどころに据えてある苔付きの石の、苔もまたかさかさに乾いていた。

「ここがいいわ」女は二人を端の四帖半にとおして云った、「いま行燈を持って来るわね」

小座敷ながら半間の床に掛物があり、隣りとの襖を隠すように、二枚折りの小屏風を立て、四角な桐の火鉢には火がおこっていた。自分で本名だというのだから慥かだろう、まもなくおかめが火のはいった行燈を持って来、続いてもう一人が蝶足の膳を二つ持って来た。

「こんなことして、大丈夫かな」さぶが心ぼそそうに囁いた、「もしも勘定がたりなかったらどうする」

「うるせえな」栄二は胸のときめきを隠しながら云った、「向うは店の名を知ってるんだ、そうでなくったって、まさか首を取ろうとは云やあしねえだろう、そうわさわさするなよ」

やがておかめが、注文の酒肴をはこんで来、二人の膳へ分けて置くと、では用があったら手を鳴らしてくれと云って去った。

「めえめえでやろうぜ」と栄二が云った、「めんどくせえから盃のやりとりはなし、酒も手酌でやるとしよう、いいな」

「いいけれども」とさぶは膳をじっと見まもりながら云った、「なんだか少し、おっかねえような心持だ」

「なにがおっかないの」と云って、三人めの女が障子をあけ、顔だけ出してにこっと笑いかけた、「あらいやだ、河岸の親方かと思っちゃったわ、ごめんなさい」

表でのれんを掛けていた女であった。きりっと緊ったほそおもてで、笑ったとき唇のあいだから八重歯が覗いた。栄二はふいと、冷淡にそっぽを向いた。

「陰気じゃない」とその女は云った、「誰もいないの」

「いいんだ」と栄二がそっぽを向いたままで云った、「酌はいらないんだ」

「お通夜みたい」と女が云った、「それとも人に聞かせられないような悪い相談でもするの」

栄二が振り向いて「うるせえな」と云った。女はちょっと笑いかけたが、栄二の眼を見ると顔をひきしめ、ごめんなさい、と低い声で云って障子を閉めた。女が笑ったとき、また八重歯が覗き、それが栄二の眼に残った。

三月一日には栄二は休めなかった。日本橋本町の綿文という大きな両替商で、客座敷の襖を張り替えるのに、紙合せと下見のため、兄弟子の多市といっしょにでかけたのである。綿文も芳古堂にとっては古いとくいで、一年に一度は襖の張替えをする。栄二は十三の年から毎年、多市や重七たちの下廻りでゆき、家族や召使たちとも顔馴染になっていた。――主人の徳兵衛は肥えていて躯が大きく、いつでも酒臭い息をして、店へは殆んど出ず骨董いじりや俳諧に凝っていた。妻女はおみよといって、躯も細くて小柄だし、顔もちまちまとして、大店の主婦というより、横丁あたりのおかみさんのような感じであった。男の子はなく、おきみ、おそのという娘が二人、としは二つ違いで、どちらも評判のきりょうよしだが、姉は父親に似てゆったりした躯つきだし、性質ものんびりしていた。妹は痩せがたで顔も細く、ませた口をきくし、することがすばしこかった。

綿文は角店で、土蔵が二戸前。二階造りの店とはべつに、中庭を隔てて、平屋建ての住居があった。住居のほうは横に門があり、正面が玄関。右へ火除け用の厚い土塀に沿って廻ると、向うに屋根を掛けた釣瓶井戸があり、その手前の左側に勝手口があった。炊事場ではなく、家族や内客や、諸商人、職人などの出入りするところで、客の多い家だから下足番を兼ねた小僧が一人、あがり端の六帖で小粒金や小判のはいった麻袋を、板の上で叩いていた。袋をあげては板へ落す、という単調でまのぬけた動作であるが、そうやっていると、微量の金が麻袋に付くので、一定の期間をおいて袋を焼けば、溜った金屑がとれるのだという。役人にみつかっては悪いから店ではやらないのだろうが、両替商ならどこでもすることだそうで、栄二はそれを聞いたとき、こんな大店のくせにけちなことをするものだと、ひどく軽蔑したものであった。

見本の紙の包みを持って、多市と二人、座敷へとおされると、十五、六になる中働きのおすえが茶と菓子を持って来た。――栄二は一昨年と去年はこの家へ来なかったが、三年まえまでは毎年来ていて、二人の娘たちとも親しかったし、おすえともよく知っていた。

「暫くね、栄さん」とおすえは多市に挨拶してから栄二を見た、「ずいぶん大きくなったじゃありませんか、あたし初めはちょっと見違えちゃったわ」

「よせよ」と云って多市が笑った、「可哀そうにこれでもはたちになったんだぜ」

「ごめんなさい」おすえは赤くなった、「あたし立派になったっていうつもりだったのに、つい口がすべっちゃったんです」

栄二も赤くなったが、おすえのほうへは眼も向けなかった。

「おすえちゃんは幾つになった」

「十六です」とおすえは多市に答えた、「躯が小さいから十二、三にしきゃみえないって、よくみんなにからかわれるんですよ、恥ずかしい」

廊下に人が立ち、こっちを覗きこんだ。この家の姉娘であるが、そこへまた一人、妹娘が通りかかって、姉のうしろから首だけ出して覗き、あら栄ちゃんだわと云った。姉はそこを動かなかったが、妹のおそのは座敷へとびこんで来、栄二の前にばたんと坐って、大きな眼でじっと彼をみつめた。おすえは会釈をして出てゆき、栄二が眼の隅でそのうしろ姿をちらっと見た。

「まあおどろいた、あんた栄ちゃんじゃないの」とおそのが顔を輝かせながら云った、「大きくなったわね、びっくりしちゃったわ」

多市が唇だけで笑った、「いまそれを云われたばかりなんですよ」

「栄ちゃん」とおそのは多市には構わず、栄二の眼をみつめたままで云った、「あたし誰だかわかって」

「おそのさんですよ」と栄二は答えた、「何年も会わなかったわけじゃない、たった二年ここへ来なかっただけじゃありませんか」

「あたしも大きくなったでしょ」

「こんちは」と栄二は廊下にいるおきみに呼びかけた、「暫くでした」

おきみはおっとりと頷いて、いらっしゃいと、ゆっくり云った。

そこへ主人の徳兵衛がはいって来、多市が紙見本をひろげた。徳兵衛は相変らず酒臭い息をしていた。

「ちょっと来てよ、栄ちゃん」とおそのが云った、「あんたに見せたいものがあるのよ」

「そのちゃん」と廊下でおきみが云った。

「ねえ、お父っさんいいでしょ」とおそのが父親に鼻声で云った、「栄ちゃんにちょっと見せたいものがあるのよ、あっちへ来てもらってもいいわね」

姉がまた「そのちゃんったら」とたしなめ、徳兵衛は無関心に手を振って、「うるさい、好きなようにしろ」と云った。栄二は救いを求めるように多市を見たが、多市は笑いもせずに、顎をしゃくって、ゆけよ、という表情をした。

「さあ、栄ちゃん」とおそのは彼の手を取った、「ねえ、早く」

あのころのままだな、と栄二は思った。兄弟子たちとここへ仕事に来ると、必ずこの姉妹につかまって遊び相手をさせられた。襖を張り替えるのは毎年十二月だから、かるたとか追い羽根とか、お手玉、おはじきなど、たあいのないものだし、女の子の遊び相手をするなど屈辱さえ感じたものだ。けれども大事なとくい先のことではあり、兄弟子たちがそうしろと云うので、断わるわけにはいかず、しぶしぶつきあっているうちに、どの遊びでも彼がいちばん上手になり、勝気なおそのはくやしがってよく泣いたものであった。

伴れてゆかれたのは姉妹の部屋で、箪笥がそれぞれ二棹ずつに、人形などを置いた飾り棚、琴、三味線、茶道具を入れる茶箪笥、朱塗の衣桁など、みな娘の居間らしい華やかな色と、香料の匂いがあふれていた。

「あたし十六になったでしょ」とおそのが自分の箪笥の前に膝をつきながら云った、「――それでね、また友禅の振袖を作ってもらったのよ、きれいよう」

そして抽出の一つをあけ、中からその品を取り出して、さも大切そうに両手で持って栄二に渡した。

「ひろげてみてよ」とおそのが云った、「四季の千草って云う柄なの、京の田丸屋で染めさしたのよ」

「あたしのは裾模様よ」と姉のおきみが二人の脇から云った、「あたしのも見せてあげるわ」

「あとで」とおそのがきめつけた、「姉さんてばいつでもあたしのまねばかりするのね、邪魔しないでよ」

栄二は着物をひろげてみて、きれいだなと云った。これだけ大きな資産家の娘なら、京染めの友禅ぐらいなんでもないだろうのに、わざわざ人を呼んで見せるところに、この姉妹の気取らない、下町っ子らしい開放的な性質がよくあらわれていた。

妹に決めつけられた姉のおきみは、きげんを悪くするでもなく、そろそろと自分の箪笥をあけた。その裾模様というのを出すつもりであろう、けれどもおそのはそれより早く、こんどは帯を見せてあげる、と云いながら、下の抽出をあけたとたん、悲鳴をあげてとびあがり、両手で栄二に抱きついた。

「こわい」とおそのは栄二にしがみつきながら叫んだ、「鼠よ、鼠がいるのよ」

おきみも吃驚してうしろへさがり、栄二はおそのの腕を放そうとした。だがしがみついたおそのの力はおどろくほど強く、すぐにはふり放すことができなかった。

「放さなくっちゃだめだ」と栄二が云った、「それじゃあ鼠が追えやしないよ」

「いや、こわい」とおそのはもっと腕に力をいれた、「あたし息が止りそうよ」

「鼠を追っぱらうんだから」栄二はようやく躯を自由にし、おそのを押しやった、「さあおきみさんもどいてください」

そして、その抽出の中を覗いてみたが、鼠のいるようすはなかった。手を入れて、重ねてある帯の片方をつぎつぎとあげ、底までさぐってみたけれども、鼠どころか虫一疋もみあたらなかった。栄二は抽出の中を元のようにして立ちあがり、おそのの顔をにらんだ。おきみは両手で胸を抱え、怯えたような表情で栄二を見あげていた。

「ほんとよ、嘘つかない」とおそのは栄二の眼を眩しそうに避けて云った、「帯を取ろうとしたらすぐそこにしゃがんでいて、あたしのこと食いつこうとしたのよ」

栄二がなにか云おうとしたとき、廊下から名を呼ばれ、振り返るとおすえがいた。

「多市さんが呼んでいます」とおすえはこっちを見ずに云った、「尺取りをするから来て下さいって」

栄二はそれに頷いてから、おそのに向って帯のぎっしり詰っている抽出の中を指さしてみせた。そこにはどんな小さな鼠でもしゃがんでいる余地などはない、ということを示したのであろう。おそのはひょいと肩をすくめて云った。

「でもいたのよ、ほんと、こんなふうにしゃがんで、あたしのこと食いつこうと思って、こんなように歯を剥きだしていたのよ」

おそのはそんなような恰好をしてみせたが、栄二はなにも云わずに出ていった。

用が済んだので、栄二は先に勝手口から出た。見本紙や尺取りの帳面を入れた包みを持って、格子戸を出るとおすえの姿が見えた。井戸のところに立っていて、待っていたようにこっちへ走って来、栄二の眼をみつめながら頬笑んだ。みつめる眼にはいっしょうけんめいな、思い詰めたような光があり、その頬笑みはまるで泣きべそでもかくように歪んでいた。

「さっきのこと、堪忍して下さいね」

「なにをさ」と栄二がきき返した。

「大きくなったって云ったこと」とおすえは眼をそらさずに云った、「あたしほんとに、立派になったって云いたかったんです」

「いいよ、そんなこと」栄二は包みを持ち直しながら云った、「怒ってなんかいやしねえよ」

「ほんとね」と囁きかけながら、おすえは涙をこぼした、「よかったわ」

「なんだ、あんなこと、つまらねえ」

「あたし初めて栄さんに会ったとき十三だったけれど、栄さんのこと怒りっぽいこわい人だなって、思ったのを覚えてるわ」

栄二はなにか云いそうにして赤くなり、それから怒ったような口ぶりで云った、「――おれだっておめえのこと覚えてたよ」

おすえは「ありがと」と囁き声で云い、くるっと向き直って小走りに去った。栄二はそっちを見なかった。顔は赤くなったままで、深い呼吸をするために、胸が見えるほど波打っていた。

「栄二」と呼ぶ声がした、「ちょっと」

格子戸の中から多市が覗いていた。栄二は悪いことでもみつけられたように、どぎまぎしながらそっちへいった。

「先に帰ってくれ」と多市は云った、「旦那の酒のお相手だ、うんざりだがしようがねえ、親方にそう云っといてくれ」

上り端の六帖では、小僧がまだ麻袋を重たそうに板へ打ちつけていた。栄二は多市に頷いて、そこから去った。

「大きくなった、か」道をあるきながら、栄二はそっと呟いて微笑した、「てめえだって大きくなったくせに、――躯つきも顔もあのころとちっとも変っちゃいねえ、十三のときもいまのまんまだった」

女は十三になるともう、顔も躯も娘になってしまうのかな、おかしなもんだなと思って、栄二はまた微笑した。

小舟町へ帰ると、休みだから店は閉めてあり、栄二は横の木戸からはいった。すると、裏の狭い空地でさぶが糊の仕込みをしていた。裾を端折り、襷を掛け、五升樽くらいの桶に向って、小さな腰掛にかけたまま、桶の中へ両手を入れて揉み出しをしていた。小麦粉をよく水で練りあげ、袋に入れ揉むと白い水が出る、それを沈澱させたうえ、壺に入れて日蔭の土に壺の半分を埋めて貯える。表具とか屏風の裏打ち用には、そうして作った糊しか使わないし、壺の中でねかせる期間も二年から三年はかかった。

「さぶ、どうしたんだ」栄二は近よってゆきながら呼びかけた、「休みじゃあねえか、なにをしてるんだ、おまけにこんな裏なんかへ出たりしてさ、え」

さぶは答えもせず、振り向きもしなかった。栄二は彼の横顔が濡れているのを認めた。

「どうしたんだ」栄二は声を低めた、「なにかあったのか」

「なんでもねえ」さぶは首を振った、「なんでもねえんだよ」

「泣いてるじゃねえか」

「泣いてやしねえ」と云って、さぶは腕で眼のまわりをこすった、「捏ねをやってるときに、粉が眼にへえったんだ」

栄二はなお、さぶの横顔をみつめていたが、さぶは振り向こうとはしなかった。

「二人でどこかへいこうと思って、いそいで帰って来たんだが」と栄二が云った、「それを始めちゃったとするとだめだな」

揉み出しを始めれば、壺へ仕込むまで手は放せない。栄二はさぶと飲みにでも出て、おすえのことが話したかった。なにを話したいかは自分でもわからないが、とにかく話さないうちはおちつけないような気持であった。

「いいじゃないか、いってきなよ」さぶは白くなった手で袋を揉みながら云った、「おれのことは構わなくってもいいよ」

「ばか云え、一人でなんかいけるかい、おめえが仕事をするんならおれだってすらあ」と栄二は云った、「綿文で襖の尺を取って来たんだから、紙を揃えにかかったっていいんだ、おめえもこんなところでなく、仕事場へはいってやったらどうだ」

「おらあここがいいんだ」さぶは喉の詰ったような声で云った、「うっちゃっといてくれ」

そして急に、両手を桶の中へ突いて前跼みになり、声をころして泣きはじめた。

「いったいどうしたんだ、さぶ」と栄二が跼みこんで云った、「おれにも話せねえのか」

「独りにしてくれ」と咽びながらさぶは顔をそむけた、「ほんとになんでもねえんだ、頼むからおれを放っといてくれ」

「ほんとにそれでいいのか」

さぶは大きく頷いた。ずんぐりした躯を前跼みにした恰好や、まるっこい頭でこくっと頷いたようすは、いかにも愚直で子供っぽく、栄二は心の中で可哀そうなやつだな、と思った。

二人が堀江町の「すみよし」へいったのは二た月のちの四月十五日だった。

夕めしのあとででかけたから、店にはもう灯がはいり、客も五、六人来ていた。このまえに会ったおかめという女は、栄二とさぶを見たが忘れてしまったのだろう、いらっしゃいと云ったまま、客の相手をしていて動かなかった。栄二はちょっと迷った。客はみな中年者で、この店の馴染らしく、場ちがいの自分たちがどこへ腰掛けたらいいか、見当がつかなかったのである。すると、土間のつきあたりにあるのれんを分けて、これもこのまえ小座敷を覗いた若い女が出て来、栄二とさぶをみつけ、大きく眼をみはって、両手をぱしっと打ち合わせながら、とんで来た。

「いらっしゃい」とその女は云った、「あたしあんたたちを知ってたのよ、このまえの座敷がいいでしょ、どうぞ」

そう云って身を翻し、またのれんの向うへ去った。栄二はさぶに眼まぜをし、女のあとからついていった。女は例の小座敷にあがり、座蒲団を並べたり莨盆を出したり、小屏風を立てたりしていた。

「あんまりせかせかするなよ」と栄二は座敷へあがりながら云った、「眼まぐるしくってしようがねえじゃねえか」

「みんなにそう云われるのよ」と女は肩をすくめてみせた、「お酒とお肴、お肴はなんにしましょうか」

「めしを喰べて来たんだ、腹に溜らねえ物を二つか三つもらおう」

「あのときとそっくりね」女は栄二を見、それからさぶを見た、「一人ずつだとわからなかったかもしれないけれど、二人いっしょだからすぐにわかったわ、あ、そうじゃなかった、このまえのときあんたたちが帰ってからわかったのよ、あっ、あの人たちだなって」

「うるせえな」と栄二が眉をしかめた、「早く注文をとおして来いよ」

「その、うるせえなっていうの」と云って女は栄二の前へ自分の顔をさしだした、「――あたしのこと、覚えていない」

「似ているのは知ってるよ」

「似ているって、あたしじゃなく」

栄二はおそのに似ていると思い、鼠が食いつこうとおもっていた、という言葉を回想して笑いそうになった。女は、あらいやだ、薄情ねと云いながら、注文をとおしにいった。

「お肴はいますぐよ」と酒だけ持って戻って来た女は、膳を一つ、二人のあいだに置いて燗徳利を取り、さぶに酌をしながら栄二を見た、「――まだあたしのこと思いださない」

栄二が盃を持ちながら、うるせえなと云うと、女はまた両手をぱしっと打ち合わせた。

「それよ、そのうるせえな、よ」と女はせきこんで云った、「両国橋のとこでさ、あんたあたしに云ったじゃない、うるせえなって」

「ああ」とさぶがまのびのした調子で、盃を持ったまま頷いた、「――傘だな」

「傘よ」と女が云った。

「五年まえだ」とさぶが云った、「そうだ、雨が降っていて、おまえさんは穴のあいた傘をさしていたっけ」

「ほんと、そのとおりよ」

「なんの話だ」と栄二がきいた。

「ほら、五年めえにおれが」と云いさしてさぶは口ごもった、「ほら、東両国から横網のほうまで、二人であるいてったことがあるじゃねえか、雨に濡れながらさ」

栄二はいま眠りからさめたような眼で、そこにいる女に振り向いた。

「ああそうか」と彼は云った、「あのとき傘をさしていけって、うるさく云った子がいたっけ、――それがおめえか」

「名まえはおのぶ」女は八重歯を見せてにっと笑い、おじぎをした、「どうぞよろしく」

「おれは栄二、こっちはさぶっていうんだ、あのときはちびだったんで思いだせなかったが、大きくなったな」栄二は自分だけの腹いせめいた気持でにやっとした、「――その八重歯には覚えがあるよ」

「あらいやだ、いじわるね」おのぶは片手で口を押えながら栄二をにらみ、またさぶに酌をした、「この八重歯は抜けるんですって、あたしいま十八でしょ、はたちになれば抜けるんですってよ」

「十八か、――それにしちゃあちびだな」

「きれえだよ」とさぶがとりなすような口ぶりで云った、「ほんとにきれえだ」

「お肴を持って来るわね」とおのぶが云った。

おのぶが去ると、さぶが栄二に酌をしようとした。栄二はそれを断わり、手酌でひと口啜った。

「まだ気になってしようがねえんだが」と栄二が脇を見ながら低い声で云った、「――先月の一日、いったいなにがあったんだ」

さぶはどきっとして、眩しそうに眼を伏せ、頭を垂れた。

「もう云ってもいいじゃあねえか」

「あのときは済まなかった」とさぶは口の中で呟いた、「栄ちゃんに心配させて済まなかったと思う、――それでおら、思うんだが」

「それはよせよ」栄二が遮った、「おめえが思うと云うといつもあと戻りをするばかりだ、肝心なことを話してくれ」

「うん」と頷いて、さぶは酒を啜ってから云った、「あの日、おみつちゃんが来たんだ」

おみつというのは芳古堂の娘で、としは今年十九歳、去年の春、日本橋檜物町の「さわ村」という櫛屋へ嫁にいった。芳兵衛夫妻には子供が二人あり、弟の芳二郎はいま十五歳になるが、躯が弱いので玉川在の農家に預けられていた。平左衛門というその農家はかなりな田地持ちで、妻女お由とは縁続きであり、月に一度は互いに往来しあっている。――おみつはあまりきりょうよしではなく、家にいるじぶんから人の好き嫌いが強くて、職人たちのあら捜しをしたり、ありもしないことを親に告げ口をするというふうであった。芳兵衛も妻女もその性質を知っているので、おみつの告げ口などはたいてい聞きながしにするが、それは却っておみつの片意地な性分を煽るような結果になったのだろう、嫁にいってからも不平が多く、しばしば実家へ帰って来ては、みんなに当りちらすのであった。

「帰って来るなりおれを見て、休みだからって遊んでいることはないだろうと云った」さぶは苦笑いをした、「――他人さまのめしを喰べながら手に職をつけてもらっているんだ、少しでも有難いと思ったら、店はたとえ休みにしろなにか仕事がある筈じゃないか、一粒の米だってただじゃないんだよって」

「その先は云うな」と栄二が制止した、「おみつちゃんの気性は知ってるじゃないか、きっとまた檜物町で喧嘩でもして来て、八つ当りをしたんだろう、気にするなよ」

「おめえならそれでいいだろうが、おれは生れつきのぐずだからな、いまだに糊の仕込みしかやれねえ人間だから、一粒の米もただじゃねえなんて云われると」

「ばか云うな、こっちはただめしなんか食っちゃあいねえぞ」と栄二は怒ったような口ぶりで云った、「手に職をつけてもらうのは慥かだが、遊んでるわけじゃあねえ、小せえじぶんから手足にひびあかぎれをきらし、汗だくになって追い使われてきたんだ、おれたち職人がいればこそ芳古堂もやってゆけるんだぜ、しっかりしてくれよ、さぶあにい」

おのぶが肴を持って来、酌をさせてくれと云って、座敷へあがり、襷を外しながら二人のあいだに坐った。

「いましがた思いだしたが」と栄二がおのぶを見て云った、「――あのときおめえは、ここに姉さんがいるって、云ってたんじゃなかったかな」

「そう、姉さんに傘を届けるところだったのよ」

「まだいるのか」

「死んじゃったわ」と云っておのぶはかぶりを振った、「姉さんのことはきかないでね、ほんとに可哀そうな死にかたをしたのよ、その話をするとあたし泣きだしちゃうから、はいお一つ」

「うちは本所なんだね」とさぶがきいた。

「ええ小泉町」おのぶは栄二に酌をし、さぶに酌をした、「うちの話もさせないでね、人には聞かせられないような、それこそみじめなくらしなんだもの、いっそのことうちをとびだして、乞食にでもなっちまおうかって、そう思わない日はないくらいよ」

「よせよそんな話」と栄二が云った、「自分からきかないでくれって云ったんだろう」

「ほんとだ」おのぶは小さな肩をすくめた、「ごめんなさい、はいお酌」

「その八重歯、可愛いよ」さぶが酒を啜ってから、眩しそうな眼つきでおのぶの口許をみつめた、「その八重歯は抜かずにおくほうがいいと思うがな」

「抜くんじゃないの、自然と抜けるのよ」

「どうしてさ」

「あら知らないの」おのぶは眼をみはった、「八重歯っていうのはね、順番外れに生えたよけいな歯なんですって、だから自然と押しのけられて、いつか抜けてしまうんですってよ」

栄二が慌てて云った、「抜けなければ唇に穴があいちまうんだ、飲めよさぶ」

「あたしなにか悪いこと云ったかしら」とおのぶは栄二の顔を見た。

「いいんだ、そんなことありゃしないよ」とさぶは人の好い笑顔で云った、「栄ちゃんはおれが気にしやあしないかと思って心配しただけさ、おらあ慣れてるから、どんなこと云われたって気になんかしやしない、――もしも唇に穴があくんなら、八重歯は抜けるほうがいいにきまってるさ」

「なんだかさっぱりわからないわ、まるでいやみを云われてるような感じよ」

「済まねえな、話を変えよう」と云って栄二はおのぶに盃を差出した、「おめえも一つ飲まねえか」

「あたし強いのよ」

「いいとも、もう一つ盃を持って来な」

「いま持って来るわ」差された盃を返しておのぶは立ちあがった、「でも、まだ早いんだからあんまり飲まさないでね」

「こっちのふところが続かねえよ」と栄二はおのぶのうしろ姿に向って云った、「なにか自分の喰べるものもそういうんだぜ」

おのぶは土間へおりてから振り返り、栄二の顔をじっとみつめながら、「ありがと、いただきます」と云った。

五月に和助が芳古堂を出て、浅草の東仲町に「香和堂」という自分の店を持ち、十五歳になる小僧の半次をもらっていった。そのまえに卯吉、定という二人の小僧がはいっていたし、秋までは店もひまなので、半次を付けてやったのであった。

栄二とさぶは、休みの日になると「すみよし」へかよった。どうやらさぶはおのぶが好きになったらしく、なんとか口実をつくっては手土産を買ってゆくが、自分ではそうする勇気がないのだろう、栄二に頼んで渡すのが例になっていた。――そろそろ寒くなりはじめた十月の十五日、二人はまた夕めしのあとで「すみよし」へ飲みにいった。その夜もまたおのぶのために、縫取りのある半襟を買い、栄二に預かってもらっていったのだが、すみよしの店の、いつもの小座敷へあがると、栄二は包みをさぶに返した。

「もういいだろう」と栄二はわざと冷淡に云った、「十七や十八の小僧じゃあねえ、これからは自分でやれよ」

「わかってるだろう」さぶはとり縋るような眼つきをした、「おれにはできやしないよ」

「のぶ公は知ってるんだぜ」と栄二が云った、「おれが云ったんじゃあねえ、のぶ公が自分で勘づいたんだ、あんたはこんなことしてくれる人じゃないって、おれは面と向って云われちまった、いいつらの皮さ」

「いつのことだ」

「このまえのとき、おめえが手洗いに立ったあとでよ」

さぶは包みを脇に置いて、恥ずかしそうに低くうなだれた。まもなくおのぶが来、注文をとおしてから、先に酒だけ持って戻った。そしていつものように飲み始めたのだが、さぶはすっかりふさいでしまい、例になく盃は重ねるが酔うようすはなく、少しも気持がはずまないので、二人はまもなくすみよしを出た。

「なぜそれを渡さなかったんだ」暗い堀端を小舟町のほうへ歩きながら栄二が云った、「のぶ公はその包みを見ていたぜ」

さぶは堀の角で急に立停った。

「おら、酔っちまったらしい」さぶはちょっとよろよろしたが、そこへしゃがみこんでしまった、「――今夜は栄ちゃんに話があったんだよ」

「こんな堀っ端でどうするんだ、風邪をひいちまうぜ」

「和助あにいは店を持った」とさぶは口ごもりながら云った、「栄ちゃんもそのうちに店を持つだろう、けれどもおれはだめだ」

「そんな話は帰ってからにしろよ」

「おら、思うんだが」さぶの声はみじめに弱よわしかった、「どうせゆく先に望みがねえんなら、いっそいまのうちに、職を変えるほうがいいんじゃねえだろうか」

「ばかなことを云うな、おめえほど糊の仕込み上手な者はほかにいやあしねえ、親方がいつもそう云ってるのは自分でも聞いて知ってるじゃねえか」

さぶはちょっと黙っていてから云った、「――栄ちゃんはいつか、糊の仕込みで日本一になれば、それで立派な職人だと云ってくれた、そのとおりだろう、その場かぎりの慰めじゃあねえだろうが、糊作りだけじゃあ自分の店は持てやしねえ、よくいって一生涯、芳古堂の飼いごろしじゃあねえか」

「話ってなあそのことか」答えを捜すためのように栄二は問い返し、そして、答えが出てこないのだろう、独りで頷いてから静かに云った、「――にんげんは一寸さきのことだって、本当はどうなるか見当もつきあしねえ、まして五年さき十年さきのことなんか、神ほとけにだってわかりゃあしねえだろう、けれどもな、おめえがそう云うからおれの気持も聞いてもらうんだが、このまま順当にゆくとして、もしもおれが自分の店を持つようになったら、おめえといっしょに仕事をしようと考えているんだ」

さぶはゆっくりと栄二の顔を見あげ、栄二はさぶと並んでしゃがみこんだ。

「どんな店が持てるかわからねえが、二人でいっしょに住み、おめえの仕込んだ糊でおれが表具でも経師でも、立派な仕事をしてみせる、お互いにいつか女房をもらうだろう、そして子供もできるだろうが、それからも二人ははなれやしねえ」と栄二はひそめた声に感情をこめて云った、「――いつまでも二人でいっしょにやっていって、芳古堂に負けねえ江戸一番の店に仕上げるんだ、おれはこう考えているんだが、おめえはどう思う、おれとやるのはいやか」

さぶは考えてみてから首を振った、「だめだ、そう思ってくれるのは有難えが、おら、おめえの重荷になるばかりだ」

「またそれだ、それがおめえのいちばん悪い癖だぜ、さぶ」と栄二が云った、「二人で店をやってゆくのに、どうしておめえが重荷になるんだ、おめえは誰にもひけをとらねえ立派な糊を作る、その糊でおれが仕事をする、おれたち二人の力を合わせてやるのに、重荷もへちまもねえじゃねえか」

さぶは吃った、「おら、思うんだが」

「よせったら」

「それでもおら、思うんだ」とさぶはねばりづよく云った、「おのぶのことだってそうだが、おれがいくじなしなために、栄ちゃんにとんでもねえ迷惑をかけちまった」

「おれが迷惑だなんて云ったか」

「おめえはなんにも云やあしねえ、いつだってなんにも云やあしねえ、けれどもそれだけよけいに、おら自分のいくじなしがやりきれなくなるんだ」と云ってさぶは暗がりの中でさぐるように栄二を見た、「――覚えているかい、栄ちゃん、十五のとしの冬だっけ、おれが店をとびだしたとき、おめえは雨に濡れながら追っかけて来た、横網河岸まで追っかけて来て、おれを伴れ戻してくれたことがあった」

「おめえだって雨に濡れてたぜ」

「おら、あのことは一生忘れねえが、伴れ戻される途中ずっと一つことを考えてた、おら、このままだときっと、栄ちゃんの厄介者になるだろうって、いつも栄ちゃんに面倒をかけて困らせるこったろうってな」

「おれも正直に云おう」と栄二が深く息を吸いこんで、大きく吐きだしてから云った、「――おめえはな、さぶ、おれにとっては厄介者どころか、いつも気持を支えてくれる大事な友達なんだ、正直に云うから怒らねえでくれよ、おめえはみんなからぐずと云われ、ぬけてるなどとも云われながら、辛抱づよく、黙って、石についた苔みてえに、しっかりと自分の仕事にとりついてきた、おらあその姿を見るたびに、心の中で自分に云いきかせたもんだ、――これが本当の職人根性ってもんだ、ってな」

「やい、いいかげんにしろ」と二人のうしろでどなる声がした、「なんの相談か知らねえが、こっちはいいかげん待ちくたびれたぜ、二人とも立ったらどうだ」

栄二とさぶが振り向いた。うしろに三人、暗がりでよくわからないが、やくざめいた男たちが立っていた。さぶは慌てて立ちあがろうとし、栄二がそれを抑えた。

「待てよ」と栄二はしゃがんだままで静かに云った、「いま大事な話をしているところなんだ、用があるならあとにしてくれ」

「そうはいかねえ」と次の男がひどく穏やかな声で云った、「こっちはもう待ちくたびれてしびれをきらしてるんだ、立ちな、若いの」

「栄ちゃん」とさぶが云った。

「構うなよ」と栄二が云った、「それよりもいま、おれの云ったことを」

男の一人が進み出て、さぶの着物の衿を掴んだ。それを待っていたように、栄二が立ちあがって振り返り、うしろにいる男の一人にとびかかった。そして右足の膝で、相手の下腹を烈しく突きあげ、その男がうっと声をあげて跼むのを見向きもせずに、次の男に躰当りをくれ、地面へ倒れるところを馬乗りになると、左手で首を絞めつけながら、右手の指二本をその男の両方の瞼の上へ当てた。

「眼を突きやぶるぞ」と栄二は叫んだ、「そっちにいる二人もよく見ろ、じたばたするとこいつの眼を二つとも突きやぶるぞ」

栄二に組み伏せられた男は動かなくなった。下腹を蹴あげられたやつは跼んだまま、まだ呻いていたし、さぶに掴みかかった男は、吃驚して棒立ちになった。縞の着物に角帯だから、お店者とあまくみたのであろう。それが予想外にすばしこく、しかも喧嘩馴れのした動作なのであっけにとられたらしい。さぶからはなれて棒立ちになった男は、大きく口をあいて、意味もなく右手を振った。

「おい、よせよあんちゃん、冗談だ」とその男は云った、「おれたちはただ、その、話をつけたかっただけなんだ」

「動くなよ」栄二は瞼の上へ当てた指に少しずつ力を入れながら云った、「動くとこの指をこのまま突込むぞ」

「とめてくれ、勝あにい」と栄二の下で男が悲鳴をあげた、「おれの眼が潰されちゃいそうだよ」

「てめえたちなんの用だ」と栄二が云った、「はっきり云え、話をつけるたあなんのこった」

「おのぶのことだよ」と棒立ちになった男が、まだ右手を振りながら、追従するような口ぶりで答えた、「すみよしにいるおのぶだ、そう云えばわかるだろう」

「おのぶがどうした」とさぶは立ちながら反問した。

「おらあおのぶの兄だ」とその男は云った、「おのぶには去年から、嫁にゆく約束の相手があるんだ、それだのにあにいたちが来るようになってから、急にあいつがいやだなんて云い始めたんだ」

このあいだに栄二は、すぐ向うに棒きれのあるのをみつけていた。男は話し続け、栄二はすばやく、組み伏せていた男を放してはね起きると、その棒きれを地面から拾って、右手に構えた。薪の荷からでも落ちたのだろう、太さ二寸あまり、長さ三尺ばかりの楢の枝であった。

「どうするんだ」話し続けていた男は、栄二のようすを見て、右手を前へ出しながら吃った、「おらもう乱暴はしねえよ、話を聞いてもらってるだけだ、わけを話してるだけじゃねえか」

「続けろよ」と栄二が云った、「断わっとくがな、へんなまねをすると一人は叩っ殺すぞ、こっちは堅気な職人だ、やくざに売られた喧嘩で一人や二人叩っ殺したって罪にゃあならねえ、さあ、三人ともそっちへいって並べ」

跼みこんでいたのと、組み伏せられた男とが立ちあがり、しぶしぶおのぶの兄と名のった男の脇へ寄っていった。

店へ帰って寝てからも、さぶはまだ胸がどきどきすると云っていた。そこは仕事場の隣りにある十帖で、栄二とさぶ以下、十七になる伝六、三月にはいった卯吉、定と、小僧たちを合わせた、五人の寝場所になっていた。多市、重七、五郎の三人には、それぞれ自分ひとりの四帖半を与えられているが、こっちの五人はなにもかもこみで、衣類や日用品、蒲団や持物なども、三間の戸納に仕切りがあって、その中へ入れるようになっていた。戸納の反対側は壁、一方は仕事場へ通じる板戸、東側が窓という造りで、栄二とさぶとはその窓際に寝床を並べていた。

三人の小僧たちはもう眠ってい、伝六のやまいだといわれるいびきが、十帖いっぱいにそうぞうしい音をふりまいていた。

「あの三人はなに者だろうな」とさぶが云った、「おのぶの兄だって云ったあの男は、本当におのぶの兄さんなんだろうか」

「嘘っぱちさ、きまってらあ」

「だって、去年から嫁にゆく約束が」

「嘘っぱちさ」と栄二が遮って云った、「おれたちは月に二度ずつかよって、おめえはなにかかにか土産を持ってってる、そのうえ初めっからお互いにざっくばらんで、遠慮のねえ口をききあってたんだ、もしもそんな事情があるとすれば、のぶ公が話さずにいるわけはありゃあしねえよ」

さぶは考えてみてから云った、「――すると、あいつらはなんだろう」

「わからねえ」と栄二は枕の上で頭を左右に振った、「のぶ公を張ってる地廻りかなんかだろうと思うが、のぶ公にきいてみなくっちゃわからねえ」

「可哀そうだな」とさぶは囁くように云った、「そんなやつが付き纏っているとすると、いったいおのぶはどうなるだろう」

栄二は答えなかった。伝六のいびきがひと際高くなり、さぶも黙った。

「にんげんは一寸さきのこともわからねえ」と暫くして栄二が云った、「おれたちにゃあ金も力もねえし、職人としてもまだいちにんめえにはなっちゃいねえ、――さぶ、おめえの気持はよくわかるが、おれたちにいま大事なのは自分のことだ、ここ二、三年でおれたちの一生がきまるんだ、そう云っちゃあ酷かもしれねえが、のぶ公のことは忘れてくれ、おめえ一人にむりを云うんじゃあねえ、おれも女のことは忘れるから」

さぶは息をのみ、寝返って栄二を見た。

「忘れるって」とさぶがきいた、「栄ちゃんにも、誰かいるのか」

「話さなかったか」

「覚えがねえようだな」

「ずいぶんまえっからなんだ」栄二は夜具の中で胸を撫でた、「――本町の両替屋で、綿文ていうとくいのあるのを知ってるだろう」

「ああ、おれも一度いったことがある」

「あそこの中働きでおすえっていう娘がいる」と栄二は囁き声で云った、「色の黒い、ちっちゃな躯つきで、おれのことを大きくなったわね、って云やあがった」

「話の途中だが」とさぶが云った、「――綿文じゃあ栄ちゃんに、娘さんの一人を嫁にくれるってことになってるんじゃねえのか」

「ばか云え」栄二はそう云ってから、ふいとさぶのほうへ振り向いた、「――なんだって、おめえいまなんて云った」

「多市あにいが話してるのを聞いたんだ」さぶは気まずそうに口ごもった、「おらなんにも知らねえけど、綿文では娘の一人を栄ちゃんに」

「よせやい」栄二は枕の上で首を振った、「あんなおちゃっぴいをどうするもんか、それにこっちは半人めえの職人だし向うは大金持の娘だ、冗談じゃあねえ、そんな者を貰ったらそれこそ一生のお荷物だぜ」

「そんなら」とさぶは舌ったるい調子で、さぐるようにきいた、「その、――おすえちゃんていうのは、もう」

「そうじゃあねえ、そうじゃあねえんだ」栄二はさぶの言葉から身をよけるように云った、「向うはなんにも知っちゃあいねえ、おれの独り合点なんだ、おれは昔っから好きで、できたらいつかいっしょになりてえと思ってた、いまでもそう思ってるが、今夜かぎり、そんなことは考えねえことにするよ」

さぶがやや暫くして呟いた、「――いろいろなことがあるんだなあ」

栄二はなにも云わなかった。伝六のいびきが低くなり、小僧の定がなにか寝言を云った。みんな眠ったのかと思われるころ、栄二の囁くような声が聞えた。

「生きていればな」そして彼は溜息をついた、「――生きているうちはな」

「おんとし二十と三にならせたまいて」とさぶは反故紙の文字を読んでいた、「――おんとし二十三ていうと、おれたちとおないどしっていうわけだな」

栄二は襷を直し、糊皿で糊を延ばしながら、左手の甲で額をこすった。

「読むのはよせよ」と彼はさぶのほうを見ずに云った、「皺になると使えなくなるぜ」

「ちゃんと鏝がかけてあるよ」

「だから読むのはよせって云うんだ、いつまでも子供っぽいやつだな」栄二は殆んどうわのそらで云った、「せわをやかせるなよ」

さぶは反故紙をそっと下に置いた。

二人はいま二十三になって、初めて二人だけで、綿文へ襖の張替えに来ていた。客座敷二つの襖八枚。その日は五日めで、下張りにかかったところであった。朱の塗縁に吉野杉の骨の、がっしりした本間襖で、刷毛を持って向いあうだけでも気持がひきしまり、いかにも「仕事をする」という、こころよい昂奮が全身に感じられるようであった。

中働きのおすえが来て、そっと覗き、お茶にしてもいいかときいた。さぶが栄二の顔を見、栄二が答えようとしたとき、綿文の妹娘のおそのが走って来て、おすえを押しのけるように座敷へはいり、栄二の脇へ坐った。

「あたしいまお稽古していたのよ」とおそのは栄二の膝へ手をかけながら云った、「――聞えたでしょ、栄ちゃん」

「ええ」と栄二はおすえに振り向いて云った、「お茶にしていただきましょうか」

おすえが「はい」と云い、おそのが栄二の膝を手でゆすりながら、自分のうたったのが聞えたかどうかと、答えをせがんだ。おすえは眼をそらして去り、栄二はおそのの手を静かに押しのけた。

「お稽古って、いまなにをやってるんです」

「あらいやだ、長唄じゃないの」おそのは栄二の膝を手で叩いた、「このまえ総ざらいに来てくれたんじゃなかったの、ねえ、さぶちゃん」

「ええ」さぶは頭のうしろへ手をやった、「矢の倉の和泉楼でしたっけ」

「栄ちゃんは来てくれなかったの」

「いきましたよ」と云って栄二は左手の指を一本ずつ、手拭で念入りに拭いた、「――おととしと同じ道成寺、よく飽きねえもんだって、おどろきましたよ」

「憎らしい、誰が飽きないのよ」

「師匠がね」

ぶつわよ、とおそのが大きな眼で睨み、栄二は立ちあがって、手を洗って来ます、と云いながら廊下へ出ていった。

「いまのは口だけですよ」さぶがとりなすように、吃りながら云った、「ええ、本当は感心していたんです」

「嘘、誰が感心なんかするもんですか、自分で自分にあいそがつきてるんだもの」と云っておそのは吃驚したように眼をみはった、「ほんとだ、栄ちゃんの云うとおりだわ」

そして笑いだし、ほんとにお師匠さんがよく飽きないものだわ、と云いながら胸を押え、身を跼めて笑った。さぶは自分がなにか失敗でもしたように、まるっこい顔を赤らめ、糊皿を脇へ動かしたり、反故紙を重ね直したりした。

「あーあ」とおそのは笑いやんで云った、「笑っちゃうわね」

おすえが茶と菓子を持って来、すぐあとから栄二が戻って来た。おすえは茶を淹れ、菓子鉢の蓋を取ると、誰の顔も見ないようにして、いそぎ足に出ていった。

「あの人いまお嫁の話があるのよ」と云いながらおそのは菓子を一つ取り、さぶに向って片手を振った、「あたしにもお茶をちょうだい、いいわよ、その茶碗で」

さぶはいまおすえの淹れていった茶の一つを、盆にのせてすすめ、栄二はさりげない表情で、あの人って誰です、と問い返した。

「おすえよ、きまってるじゃないの」おそのは菓子を喰べ、茶を啜った、「あの人あたしとおないどしの十九でしょ、もうとっくにお嫁にいってもいいとしなのに、なかなかうんと云わないんですって、もし売れ残ったらどうするのかしら」

「自分はどうなんです、おないどしならおそのさんだってもう」

「だめ、だめなのよあたしたち」おそのは栄二の言葉を遮って云った、「あたしも姉さんも縁遠い生れつきなんですって、姉さんなんか二十一にもなるのに、これっていう縁談がまだ一つもないの、お菓子つまみなさいよ」

さぶが慌てて菓子を取り、栄二は茶を啜った。

「縁遠い生れつきか」と栄二が云った、「暢気な人たちだな」

「だってほんとなんですもの」おそのは細い肩を左右にゆすり、眼尻で栄二をみつめながら云った、「――栄ちゃんあたしのことお嫁に貰ってくれないかしら」

下張りが終った明くる日は十五日の休みであったが、十二月のことで、仕事は続ける筈になっていた。にもかかわらず、朝めしを済ませてでかける支度をしていると、親方の芳兵衛が来て栄二を呼び、綿文へは五郎をやるから、おまえはゆかなくてもいいと云った。

「なぜですか」栄二は戸惑ったようにきいた、「私じゃあいけないんですか」

「五郎にさぶをつけてやる、おまえは少し休んでくれ」

「休むんですって」

「仕事はみんな手順がついてるから、差当りおまえにやってもらうこともないようだ」と芳兵衛は冷たい口ぶりで云った、「――もう日もないこった、仕事は来年のことにして、暮いっぱい休むがいいだろう」

「なにかわけがあるんですか、私がなにかしくじりでもしたんですか」

芳兵衛は眼をそむけた、「おれの云わないことはきくな、さぶ、五郎についてゆけ」

さぶは黙って頷き、芳兵衛は去っていった。さぶは仕事の包みを直しながら、栄二の顔をうかがうように見た。栄二の顔は白くなり、ひき緊めた唇にも血のけがなかった。

「どうしたんだろう」とさぶが声をひそめて囁いた、「昨日までなんていうこともなかったのにな」

栄二はぼんやりした顔で、いいからゆけよと云い、持っていた自分の道具袋を、戸納の中へしまい戻して、仕事着をふだん着に着替えた。――芳古堂では仕事の割当てがきまっているから、受持ちを外されると躯があいてしまう。もちろん小僧なら手をあけている時間などはないけれども、栄二のようにとしが二十三で、上に三人も兄弟子がいるという、中途半端な立場だと、こんなとき身の置きどころに困るのであった。

彼は小僧の卯吉に断わって外へ出た。芳兵衛はおれの云わないことはきくなと云った。つまり理由は云えないということだろうが、仕事の途中で職人を替えるなどという例は、よほどの理由がなければないことで、その理由が云えないというのはどういうわけだろうかと思い、もちろん見当もつかないので、目的もなく街をあるいてゆくうちに、彼はすっかり頭が混乱してしまい、いっそ酒でも飲んでやろうかと、やけな気持にさえなった。

「なぜこれこれだと云ってくれないんだ」栄二は大川端のほうへ向いながら独り言を云った、「子飼いからそこそこ十年にもなろうっていうのに、あんまり水臭えじゃあねえか」

朝のことだから、酒を飲ませる店などはみつからなかった。両国広小路あたりの裏とか、河岸の水茶屋のあいだなどに、川人足や折助たち相手の荒っぽい居酒屋があるのだが、慣れない者にはわかりにくく、栄二もそれらの店の前を気づかずに通りすぎ、ぼんやりと橋を渡りかけた。そのとき東からこっちへ、小さな風呂敷包みを抱えた女が橋を渡って来て、栄二を認めると眼をみはって立停り、それから小走りに寄って来た。

「栄二さんじゃないの、いまじぶんどうしたの」

栄二はふいにおどかされでもしたように、脇へ身をそらして相手を見た。そして、堀江町の「すみよし」のおのぶだと気づくと、知らない土地で古い馴染にでも出会ったような、うれしさとなつかしさとで胸があたたまるのを感じた。

「おめえこそ」と彼は例になくあいそのいい口ぶりで云った、「こんな朝っぱらからなにをしているんだ」

「お店へいくところよ、三日まえからうちに帰っていたの、栄さんはどこへ」

「当てなしさ」栄二はおのぶといっしょに、戻ってあるきだしながら云った、「――どっかで酒を飲みてえんだが」

「よかったらお店へいらっしゃいよ、親方もおかみさんも栄さんならいけないとは云わないでしょ、あたしがなんとかしてあげるわ」

「知ってるうちはちょっと気まずいな」

「なにが気まずいもんですか、こんなことはそう珍しくはないのよ」

その代りに肴の贅沢は云わないでねと、おのぶは独りできめて、いそぎ足になった。

すみよしへ着いて裏からはいり、栄二はいつもの小座敷へとおされた。昨夜の客のあとがざっと片づけてあるだけで、隅のほうには紙屑や箸などがちらばっていたり、四、五枚の座蒲団が壁へ押しつけてあったりして、空気は強い酒の匂いに淀んでいた。まだ女たちは寝ているのであろう、雨戸を閉めた家の中は、うす暗くしんとしていて、主人夫妻と話しているおのぶの声が、山の中で遠い話し声を聞くように、はっきりしない低い調子で聞えてきた。

「よせばよかったな」寒さに身ぶるいをしながら栄二は呟いた、「――香和堂のあにいのところへいって相談するか、それともじかに綿文へいってわけをきくか、どっちかにするほうがよかった」

「そうだ、そのほうが本当だった」と彼はまた自分に云った、「いったい自分がなにをしたのか、それをはっきりさせるのが先だ、やけ酒なんか飲んだって、なんのたしにもなりゃあしねえぜ」

おのぶがそこへ、残りの火だねと炭を、十能にのせて持って来た。

膳の上には摘まみ物の小皿が三つ四つに、燗徳利が三本並んだ。栄二の顔はすでに赤く、おのぶも眼のまわりが染まっていた。

「嘘よう、なにかわけがありそうよ」おのぶは盃を持ったままでかぶりを振った、「――橋を渡って来てひょいと見たとき、栄さんは身投げでもしそうな顔をしていたわ」

「ばか云え」栄二は眩しそうにまばたきをした、「ただ酒が飲みたかっただけだ」

「あの顔がね、さぞそうでしょうよ」

おのぶは酒を啜って、それから栄二に酌をした。

「おめえこそ」と彼は盃の中の酒をみつめながら云った、「――三日もうちへ帰っていたなんて、なにか変ったことでもあったのか」

「その話はよしましょう」と云っておのぶは栄二の眼つきに気づいた、「なにかはいってますか」

栄二は盃の酒を盃洗へあけ、すぐに手酌で注ぎながら、なんでもない、ごみだと云って、また盃の中をみつめてから酒を啜った。

「いつかここの帰りに」と栄二が云った、「三人のやくざみてえなやつにからまれたことがあったっけ」

「三年まえのことね」とおのぶは指を折ってから云った、「あのときはごめんなさい、あたしの兄だって云ったのは、女衒の六っていうならず者で、あたしの身を売って金にしようとしていたんです」

「このまえはそうは云わなかったぜ」

三人のやくざと喧嘩になったあと、栄二がそのことを語ると、おのぶは話をうまく作って脇へそらした。その口ぶりで、本当のことを云ってはいないなと察したが、栄二はそのまま聞きながしたのであった。

「云わなかったわ、だって云おうったって云えることじゃないんですもの」

「いまなら話せるのか」

「栄さん今日はどうしたの」とおのぶは栄二の顔をさぐるように見た、「――いつもはあたしのことなんか洟もひっかけやしないのに、今日に限ってずいぶん気にかけて下さるじゃないの、あんまりうれしがらせないで」

「そんなふうに聞えたら勘弁してくれ、そんなつもりで云ったんじゃあねえんだ」

「いや、あやまったりしないで、――たとえ嘘でもいい、栄さんがちょっとでも気にかけて下されば、あたしなによりうれしいのよ」

そして急に、おのぶは袂で顔を掩った。いまにも泣きだしそうにみえたので、栄二は狼狽した。

「酒を頼むぜ」と彼は乱暴に云った、「もうここはすっかりだ」

おのぶは黙ったまま立ち、顔をそむけて土間へおりた。まもなく、燗徳利を二本持って戻ったとき、おのぶの顔は洗ったようにさっぱりとし、あいそのいい微笑をうかべた口許から、八重歯を覗かせていた。

「ごめんなさい」おのぶは徳利を膳の上へ置き、あいている徳利を盆のほうへ移して、坐りながら云った、「あたしこのごろ、少し酔うと泣き上戸になるようなの、としだわね」

「としだって、幾つになるんだ」

「もうおばあさん、二十一よ」

「それでばあさんか、いい気なもんだな」そう云いながら手酌で一つ飲み、おのぶにも酌をしてやって、栄二は静かに口ぶりを変えた、「――いちど云っておこうと思ったんだが、さぶのやつがおめえを好きだってこと、知ってるだろうな」

「ええ知ってます」おのぶはまじめに頷いてから、感情のない笑いかたをした、「誰かが誰かを好き、こっちの誰かはほかの誰かが好き、――まるで虫拳みたいだわ」

「冗談にしないで聞けよ」

「冗談にしなければ角が立つのよ、栄さんだから云うけれど、あたしさぶちゃんはどうしても好きになれない、お客としてならよろこんでお相手をするわ、でも好きか嫌いかという段になれば、だめ、済みません堪忍してちょうだい」

「いいやつなんだがな、まじめに、本気でおのぶに惚れているんだが」

「それにね、栄さん」おのぶは眼を伏せ、声を低くした、「あたしにはたいへんな親きょうだいがあって、人のお嫁にはなれない躯なのよ」

「いつか家出をしたい、なんて云ってたっけな」

「親が甲斐性なしで、子だくさんで、それも男のきょうだいはみな、ぐうたらべえ、姉さんとあたしと、下にいま十七になる妹があるんだけれど、この女きょうだい三人だけが苦労してきたし、これからも一生苦労しなければならないんです」

「姉さんはなんで死んだんだ」

おのぶはちょっと黙ってから、やはり眼を伏せたなりで云った、「心中なんです」

「しん――なんだって」

「好きな人と心中したんです。好きな人があるのに身を売られようとして」とおのぶはかぶりを振りながら云った、「――姉さんはあたしのように気が強くないし、その人も温和しいだけで心の狭い人のようでした、死ぬ覚悟ならどうにかなる筈なのに、小梅の祥門寺の墓地で首を吊って」

栄二は「飲めよ」と云っておのぶに酌をしてやり、おのぶは舐めるように酒を啜った。

栄二は「すみよし」を出ると、浅草にある和助の店へ向った。和助は芳古堂の職人がしらをしていたが、三年まえの五月に、東仲町へ香和堂という店をもち、経師屋として順調にやっていた。

「ひでえ親があるもんだな」あるきながら彼は呟いた、「話には聞いたこともあるが、本当にそんな親があるのかな」

姉が死んだあと、次にはおのぶに身売りをしろとせがんだという。貧乏なことはひどい貧乏だが、娘を売る必要はない。みんなで少しずつでも働く気になれば、その日の食に困るようなことはないのだ。けれども両親からして働く気などはなく、楽をしてうまい物を喰べていたい、というふうだから、すぐに手早く纏まった金を握りたがるのであった。――おのぶは一分もゆずらずに拒みとおした。小さい弟や妹がまだ五人もいる、握った金はすぐに消えてしまうだろうし、五人の弟や妹の面倒を誰がみるか、あたしは五人のゆくすえを守るために、死んでも身売りなんかしないと云い張り、ついに親たちのほうで引込んだ。ところが妹のおしのが十七になるのを待ちかねていたように、こんどはおしのに眼をつけて同じことをくどき始めた。四、五日まえ、おしのが泣いて訴えに来たので、泊りがけで談判しにゆき、三日がかりで親たちを説き伏せたそうであった。

――もししのちゃんにおかしなことをしたら、あたしお父っさんかおっ母さんを殺すわよ、ってそう云ってやったわ。

自分たちの境涯では、他人より親のほうが恐ろしい場合が稀ではない。だから身を守るためには、よほど思いきった態度に出なければならないのだ、とおのぶは云った。そして、そんな親きょうだいを背負っているから、さぶちゃんに限らず人の嫁にはなれない、自分は一生、弟や妹たちのために働くつもりだと、おのぶは付け加えていた。

「女の身でそこまで考えなければならないんだ、そういう境遇が現にこの世にあるんだ」と栄二は自分を叱りつけるように呟いた、「――きさまなんかまだあまっちょろいもんだぞ」

東仲町へゆき着くまで、彼は同じことを繰返し考え続け、幾たびも眉をしかめては舌打ちをした。香和堂は三間まぐちで、そのうち二間が板敷の仕事場。奥に六帖の部屋が三つあった。小舟町から伴れて来た小僧の半次も十八歳になり、ほかに二人の小僧がいる。和助は去年の春に結婚し、今年の夏に女の双生児ができたので、家が狭いのを苦にしていた。

「いらっしゃい」店にいた半次が、栄二を見て明るく笑った、「さっき小舟町から使いがありましたよ」

「親方はいるか」ときいてから、栄二は眼をそばめた、「――小舟町からなんだって」

「手紙を持って定が来ました、親方はいま朝めしです、ゆうべは夜明し仕事だったもんですからね」そう云いかけて半次は顔をしかめた、「――あにい、いけねえな、ぷんぷん匂いますぜ」

栄二は口へ手を当てた。和助は自分が一滴も飲まないばかりでなく、酒そのものを病的に嫌っている。いまは暮の十五日、もうひるに近いころだが、酒の匂いに気づかれたら、相談どころか叱りとばされるのがおちだろう、そう気づいたので、栄二は赤くなった。

「そうだな、つい忘れていた」と云って彼はそっと手を振った、「ちょっと話があって来たんだが、そんなに匂うとすると」

「ええ」と半次はおとなびたようすで首を振った、「いけませんね」

「出直して来よう」と栄二が云った、「黙っててくれ」

そして外へ出ようとすると、向うの障子があいて、和助が爪楊枝を使いながら出て来、栄二を呼びとめた。栄二は敷居を跨いだ恰好のまま振り向き、会釈をして「またあとで来ます」と云った。

「まああがれよ」と和助が云った、「狭いうちだからしようがねえ、酒のことは聞いた」

栄二は頭を掻いた。

「今日は酒の小言はよしにする」と和助は続けた、「それより話してえことがあるんだ、まああがってくれ」

栄二があがると、和助は右の六帖へ案内した。そして隣りの部屋へ、茶を持って来いと呼びかけ、二人で差向いに坐った。そっちの部屋が茶の間で、妻女の答える声と、まだ誰か食事をしているのであろう、茶碗や箸の音が聞えて来た。

「さっき小舟町から使いがあってな」和助はまだ爪楊枝を使い、高い音をさせて歯を吸いながら云った、「おめえは当分ここで手伝ってもらうことになったんだ、荷物もあとで届けて来るそうだから」

「ちょっと」と栄二は遮った、「ちょっと待って下さい、私にはわけがわからないんだが、このお店で手伝うってえのは、どういうことなんですか」

「おれから小舟町へ頼んでおいたんだ」

栄二は首を振った。彼の顔は白くなり、眼がきらきらと光った、「――嘘だ、それは本当じゃあない、あにいはなにか隠してる」

妻女が茶を持って来、栄二に挨拶をしてすすめた。栄二はぶっきらぼうにじぎをしたまま、眼は和助の表情をとらえてはなさなかった。妻女が去ると、和助は、自分用の大きな湯呑を取り、茶を啜りながら反問した。

「おれがなにを隠してるんだ」

「本町の綿文さんです」と栄二が云った、「小舟町からの手紙にはそのことが書いてあったんでしょう、そうでしょう」

和助は静かに茶を啜った。

和助は顔をそむけたままで云った、「それをおれに話させるな」

「あっしは二十三です、そしてこんどの綿文さんは初めての出仕事なんだ」と栄二は云った、「小僧のじぶんからあにいたちの供でいって、お店の人たちみんなの気ごころを知っているし、みなさんにもあっしの気ごころはわかっている筈です」

彼は口ごもった。云いたいことは幾らでもある、それらは喉までこみあげているが、彼は自分を制止し、けんめいに感情を抑えた。

「昨日まではなんのこともなかった、仕事も自分ではうまくいってたと思います」栄二は低い声に力をこめて続けた、「――あにいも知っているあの、客座敷二つの襖の張替えですから、それほどむずかしいものでもなし、特にわざのいる仕事もありません、それでも初めての出仕事だから念に念を入れてやったんです、ところが今朝になって急に、もうおめえはいかなくともいい、って親方から仕事を外されちまいました」

「まあ茶でも飲めよ」と和助が云った。

「あっしは向う面をはたかれたような気持だった」と栄二は構わずに続けた、「それはどういうわけか、どんなしくじりがあったのかって、あっしは親方にいっしょけんめいにきいた、親方は答えちゃあくれなかった、いいから今年いっぱい休めって、おれの云わねえことはきくなって、それっきりなんです」

「茶でも飲んで少し気をしずめろ」と和助が静かに云った、「もう冷えちまったがひとくち飲めよ」

栄二は茶をひとくち啜った。それで喉が熱く、渇いていることに気づき、あとはひと息に飲みほした。

「おめえは本町のお店ではにんき者だった」と和助は云った、「ことに二人の娘さんは栄二びいきで、小さいじぶんには歌留多、お手玉、おはじき、追い羽根と、なんでも遊び相手にされたし、旦那もおかみさんもそれをよろこんでいたようだ、だからおめえはお互いに気ごころが知れてると思ってるんだろう」

「だってそのとおりじゃあねえだろうか」

「人間の気持なんてものはいつも同じじゃあねえ、殴られても笑っていられるときがあるし、ちょっとからかわれただけで相手を殺したくなるようなこともある」と和助は云った、「本町のお店にとって、おめえはしょせん出入りの職人だ、まして向うは大金持、なにか事があればいくらひいきにした人間でも、遠慮や会釈はしねえだろう」

「なにか事があればって」と云って栄二は唇を舐めた、「――そんなような事がなにかあったんですか」

「自分で思い当らねえか」

「じゃあ、ほんとになにかあったんですね」

和助は栄二の眼をみつめた。栄二はさらに問い返そうとしたが、和助はそれを遮って、それなら云ってしまおう、と云った。

「おめえは本町のお店の間取をよく知ってるな」

「よく知ってるかどうかわからねえが」栄二は考えてみた、「おきみさんやおそのさんと遊んでいたから、迷うようなことはねえと思います」

「旦那の居間を知ってるか」

「客間からひと間おいた隣りでしょう」

「そこに物入れの小箪笥がある」と和助は云った、「その抽出の一つに古金襴の切がはいってた、客があったので見せるために、旦那がそいつを出してみると、古代箔白地金襴の切が一枚なくなっていたんだ」

和助はそこで栄二の顔を見まもった。しかし栄二の表情には些かの変化もなく、ただその眼に疑わしげな色がみえるだけであった。

「たいそう高価な品なので捜しにかかった」と和助は続けた、「――旦那とおかみさんと二人きりで、ほかの者には知れないように捜した、そうして、まあつづめて云えば、客間にあったおめえとさぶの道具袋を、念のためにしらべてみたところ、それがおめえの袋の中から出てきたんだ」

栄二は笑った、「冗談じゃあねえ、からかっちゃあいけねえよ、あにい」

「出てきたんだ」と和助は云った、「みつけたのは旦那。袋はおめえのものだったそうだ、まさか綿文の旦那ともある人が、そんな嘘をつく筈はねえだろう」

栄二は黙った。いま笑った口をひきしめ、和助の顔をさぐるようにみつめて、深く、大きく息を吸い、その息を少しずつゆっくりと吐きだした。

「すると、あっしがその切をぬすんで、袋の中へ入れといたっていうんですか」

「小舟町の親方がゆうべ呼ばれて、これだけの話を聞いた、そして、よそへは決してもらさないが、出入りは止めると云われた」

栄二はなにか云いかけたが、和助は手をあげてそれを制止し、まあ聞けといって続けた、「――親方は小舟町へ帰って考え、おかみさんに相談した、おめえがそんなことをしようとは信じられねえ、なにかの間違いだろうと話しあっているうちに、七年か八年まえのことがでてきた」

「七年か八年まえのことって」

「思いだしてみろ」と和助が声を低くして云った、「――おれもすっかり忘れていたが、親方の手紙を読んで思いだしたぜ」

栄二は暫くけげんそうな顔をしていたが、やがて、とつぜん平手打ちでもくったように、大きく眼をみはり、あと口をあいた。彼は右手を拳にして膝へ力いっぱい押しつけたが、その拳は関節から血がひき、ぶるぶると見えるほどふるえた。

「帳場の」と栄二は舌が鉛にでもなったような、まどろっこしい口ぶりで云った、「――銭箱ですか」

和助はなにも云わずに、じっと栄二をみつめていた。ごまかしてもだめだぞ、という気持と、いったい事実はどうなんだ、という問いかけの気持との入り混じったまなざしであった。栄二の頬へ血がのぼり、それが見ているうちに白くなると、頬のあたりがひきつり、唇がふるえた。

「あのときのあれが」と彼は吃り、唇を舐めて云った、「いまになって、ほじくり返されるんですか」

和助はなにも云わなかった。

「慥かに、あっしは銭箱から銭をぬすみました」と栄二は続けた、「わこく橋の側に出る屋台の、蒲焼の匂いにどうしても勝てなかったからです、けれども、おかみさんにみつかって意見されてからは、一度もそんなことはしなかったし、――おかみさんは、このことは誰にも云わないからと、はっきり約束してくれたんですよ」

「おかみさんがみつけたのはあとのことだ」と云って和助はまた栄二をみつめた、「――おめえ、おれがあのころ、帳場をやってたことを覚えてるか」

栄二は考えてみて首を振った。

「おれが帳場を預かってたんだ、おめえが銭箱からくすねることを、初めにみつけたのはおれだ」と和助は云った、「すぐに自分で叱ればよかったかもしれねえ、が、おれにゃあそれができなかった、ないしょで親方に相談してみたら、おれのほうが親方から叱りとばされた」

栄二の眼が動かなくなり、和助は告白するような口ぶりで続けた。

「人も見ていず、手の届くところに金があれば、誰しもひょいと手の出るもんだ、それが人間てえもんだ、ぬすむやつよりも、ぬすむ隙を与えるやつのほうが悪い、栄二よりもおめえのほうが手落ちだ、――と親方は云った、おれは一言もなかった、親方の云うとおり、そんな隙を与えたおれのほうが悪かった、そう思ったからおめえにはなんにも云わなかったし、親方とおかみさんのほか、今日まで誰一人知っている者はなかったんだ」

「すると、いや」栄二は首を振り、動かない眼で一点を凝視したまま反問した、「つまり、そうするとこんどの金襴のことも、銭箱のときと同じ伝だという、つまりそういうことなんですね」

「おめえはあの家の間取も知ってるし、一つおいた隣りの客座敷で仕事をしていた、――二人の娘さんや、店の人たちの中に、もしおめえに恨みのある者でもいればべつだが、そういう者が一人でもいるとは思えねえ、それだけは保証すると旦那は仰しゃったそうだ、それともおめえには思い当る者があるか」

栄二は首を振り、それから首が折れたようにうなだれた。

「おらあおめえのしたことたあ思えねえ」と和助は云った、「けれども条件があんまり揃いすぎていて、いますぐにはどうしようもねえと思う、おめえじゃあねえという、証拠もねえんだからな」

「おまけに銭箱のこともあるしですか」

「やけな口をきくもんじゃねえ」きびしい調子で云ってから、和助は声をやわらげた、「にんげん生きているうちは、知らねえまに世間へ借りや貸しのできるもんだ、おめえもいま世間に貸しを一つ作ったというつもりで、ここはなんにも云わず、暫くうちの仕事を手伝っていてくれ」

栄二はぼんやりと呟いた、「――世間よりも親のほうが恐ろしいって」

和助は訝しそうに栄二を見た。

「あにい」と栄二は眼をあげて云った、「あっしの荷物がここへ届くって云いましたね」

「今日のうちには届くだろう」

「済まねえが、金を少し貸しておくんなさい、小舟町には二十両とちょっと預けてあるんです、いや」栄二は和助に反対する隙を与えずに云った、「なんにも云わねえで、いまはなにも云わねえで貸しておくんなさい、頼みます、お願いします」

そして彼は両手を突き、頭を垂れた。

おまえさんうぶだねえ、という女の声が耳の中でする。なまあたたかく吸いつくような肌ざわりが、自分の胸や太腿のそこにもここにもありありと残っている。それはまるでなめくじの這ったあとが、粘液の条になってしみついたようで、いくら拭いてもこすっても、決して消えることがないように感じられた。栄二は顔をしかめながら、二度も三度も唾を吐いた。

男なら男らしくしなさいよ、どうしたのおまえさん、病気なのかえ。そうだ、病気だから側へ寄るな。ふん、乙に気取ってるよ、この人、なにさ、まさか大名の若さまでもあるまいし、こんなとこへ来て気取ったっておけらも笑やあしないよ。おれは気取ってなんかいやあしねえ、うるせえぞ。

あんたいい男だわねえ、あたしおか惚れしちゃったわ、ねえ、こっち向いてえ。よせったら、おらあねむりてえんだ。あらいやだ、ここは宿屋じゃないのよ、ねえ、そんなに薄情にしないでさあ、いいでしょ、あたしてどりなのよ。うるせえな、おらあぬすっとだぞ、放してくれ。火のようにという、本当に火のように熱い唇が、耳を吸い頬を吸い、――ああ、と栄二は呻き声をあげ、激しく首を左右に振った。

まっ暗な道で、どこだか見当もつかなかった。右手に堀か川があるのだろう、ときどき岸を洗う波の音が聞え、さして強くはないが風が吹いていた。

「門前仲町とかいってたから、ここは木場のあたりかもしれねえな」と彼は呟いた、「――暗い、まっ暗だ、どっちへ向いてもなんにも見えやしねえ、人間の住む世界じゃあねえみてえだ」

空には雲があり、雲のあいだに星がまたたいていた。その星のあるかなきかの明りで、道の左側に材木の積んであるのをみつけ、栄二はそっちへいって、用心ぶかく腰を掛けた。その材木は少し不安定だったが、栄二は足で平均をとって腰をおちつけ、溜息をついた。

「なにがどうなってるのか、なにもかもてんでわからねえ」彼は肱を膝へ突き、手で顎を支えながら首を振った、「いったいなにが起こったんだろう、――古代箔白地金襴、おらあ見たこともありゃあしねえ、そいつがおれの道具袋にはいってた、おれの道具袋に」

そうしてとつぜん彼は泣きだした。顎を支えたままで頭をゆらゆらと振り、すると、涙が両の眼からこぼれ落ちた。嗚咽が喉へこみあげてき、彼は自分のすすり泣く声を聞いた。それは自分の喉から出るのではなく、まるで雨に濡れた宿なし犬が、あまやどりをするところに困って鳴いている声のように聞えた。

「さぶじゃあねえ」と彼は嗚咽しながら独り言を云った、「さぶとはきょうだい同様にくらしてきたし、あんなことをするような理由がねえもの、あいつはおれを頼りにしていた、おれがいなくなれば途方にくれるだろう、――どうしたってあのうちの者のしたことだ」

なにめそめそしてんのさ、という女の声が耳の奥で聞えた。どうせ世の中は欲と金、ぱあっとやっちゃおうよ、ぱあっとさ、えらそうに構えてたって死ぬときゃあ乞食や非人と変りゃあしないんだ、骨になりゃあ大名も犬猫もおんなしこった、ねえちょいと、めそめそしないでぱあっとやっちゃおうよ。あたいしんそこ惚れちゃった、とべつの女の声がした。本当よあんた、こんな気持はじめて、ねえ、あたいを女房にしてくんない。

「あたいを女房にしてくんない、へっ」栄二は濡れた眼のまわりと頬を手で押しぬぐいながら、また唾を吐いた、「――みんなおんなじようなことを云うぜ、あたしのことお嫁に貰ってくれないって、誰かもそう云ってたっけ」

栄二の躯が急に硬ばり、その眼が暗い地面の一点をみつめて動かなくなった。

あんまり乱暴にしないでね、とまたべつの女の声が聞えた。あたしまだ出たばかりなの、なんにも知らないのよ、やさしくしてね、やさしくして教えてちょうだい。あらへんね、とその女の声が続いた。どうしたの、そんなに大事がられるときびが悪いわ、もっと好きなようにしてよ。親きょうだい、ふん、だわ。誰のためでもないみんな自分がしたいからするのよ、好きでなきゃあこんなしょうばいするもんですか、親きょうだいのためだなんて、みんなよく云うけれど嘘っぱちよ、ねえ、こっちへ寄ってよ。そしてまたあの肌ざわり、搗きたての餅がへばりつくような、熱くてねっとりと密着してはなれない肌ざわりだ。栄二は強く頭を振りながら、立ちあがり、ちょっとよろめいて、あるきだした。

「あたしのことお嫁に貰ってよ」と彼はあるきながら呟いた、「――誰だっけかな、あたしのことお嫁に貰って、くれないかしら」

栄二は立停って、上わ眼づかいに空のどこかを見まもった。風が彼の着物の裾をはためかせ、乱れた髪の毛が頬をなぶった。

「おその」と彼は呟いた、「――相手は本町きっての大店の娘だ、嘘にもしろそんなことがあっては店の名にかかわる、十三、四からの幼な馴染、そうだ、縁遠い生れつきと云った、そしてあたしを嫁に貰ってくれ、――親としてはあぶないと思ったろう、おれが出入りをしていては万一のことがあるかもしれない、と思ったんじゃあねえか」

そうじゃあねえか、それで出入りを止めるために、あんな拵えごとをしたんじゃあねえのか。彼はそう思い、それがもっとも事実に近いと考えた。

「慥かめるんだ」彼はぎゅっと拳を握った、「そのほかに道はねえ、ぬすっとにされたまんまで生きちゃあいかれねえ、生きていかれるもんか、おらあきっと慥かめてみせるぞ」

「旦那に会わしてくれ」と栄二は綿文の店先へ腰を掛けて云った、「芳古堂の栄二ってもんだ、うかがいてえことがあって来たって、取次いでくれ」

まだ朝のことで、店をあけたばかりだし、客は一人もなく、小僧が三人で掃除をしていた。栄二は五日も飲み続け、いまも相当に酔っていたから、帳場格子の中にいるのを小僧ではなく、手代か番頭だと信じているようであった。

「栄さんはわかってますよ」と小僧の一人が云った、「なんべん云ったらいいのかな、旦那はまだ寝てらっしゃるんですったら」

「なんだ小僧、てめえなんぞの出る幕じゃあねえぞ」栄二はおくびをし、そのおくびの酒臭いのに自分で顔をしかめた、「――てめえなんぞはな、銭の入った麻袋を、ばかみてえに一日じゅう板へ叩きつけてりゃあいいんだ、おらあ旦那に会うんだから、綿文の主人に会うんだ、徳兵衛に出て来いと云ってくれ」

そして彼はそこへ横倒しになった。

ばかなまねをするなよ、穏やかにやるんだ。どなったり、相手をへこますような口をきいちゃあいけない。したでに出るんだ、金持は痛いはらをさぐられるのを嫌うからな、そらを使って相手にゆだんをさせるんだ。嘘とまことは眼にあらわれる、口はごまかせても眼はごまかせねえ、肝心なのは眼だ、と栄二は自分に云った。

あら、また来たのあんた、という女の声が聞えた。いやだわ、あんた陰気なんだもの、まるでいまにも首をくくる人みたい、ねえ、陽気にやろうよ、ぱあっとさ、いいでしょ。酔っぱらってるんだろう、酔って文句を云いに来るなんてだらしのないやつだ、どこかへ伴れていって酔いをさましてやれ。さあ、あんたどうするのさ、客はあんた一人じゃないんだよ、さっさとおしなね、いけ好かないよ、この人。ああ、と彼は呻いた。

「おっ母さん」と栄二は云った、「おらあ苦しくってたまらねえよ、おっ母さん」

彼はすすり泣いた。こんどもまた自分には、宿なし犬が腹をへらして鳴いているように聞えた。

「ほら、水溜りだよ」

「放してくれ」栄二は左の腕を自由にしようとした、「この手を放せよ」

「もうちっとだ、おめえ倒れちまうぜ、栄ちゃん」

「さぶだな、どうしたんだ」

「堀江町へゆくんだ」とさぶが云った、「ほかにどうしようもねえからな、それとも浅草の店へいこうか」

「ばか云え、おらあ綿文へ談判にいくんだ」

「そんなに酔っていちゃあだめだ、酔いをさましてからにしよう」さぶは肩へかけている栄二の腕のぐあいを直した、「いいからもっとよっかかんなよ、おら大丈夫だから」

「おめえどうしておれのことがわかった」

「本町のお店へ仕事に来たら、栄ちゃんが酔いつぶれてたんだ」とさぶが答えた、「――それから女中部屋で寝かしとこうってことになったけれど、おめえがあんまり大きな声でどなるんで、外へ伴れだすよりしようがなかったんだよ」

「そうか、おれにゃあよくわからねえ」栄二は強く頭を振った、「夢とうつつがごちゃまぜになっちゃって、どこでなにをしたかも覚えちゃあいねえ、今日はなんにちだ」

「二十一日だ」とさぶが云った、「おめえ浅草の店を十五日に出たっきりだっていうじゃねえか」

「水が飲みてえ」

「その角を曲ればすみよしだ、もうちっとの辛抱だよ」

「だめだ、もうあるけねえ」

栄二の膝が崩れ、ずるずるとそこへ坐りこんだ。さぶは支えきれずによろめいて、危うく栄二の上へ倒れそうになった。堀江町の角で、かなり人の往来が多い、さぶは自分が見られているように狼狽し、ちょっと待っててくれ、と云いながら「すみよし」の店のほうへ走っていった。

あたしもう諦めたわ、という女の声が聞えた。これが持って生れた運なんだもの、生涯、苦労を背負ってくらすんでしょ、せめてこんど生れてくるときには、もう少しましな家の子に生れてきたいって、それを願うよりほかにないと思ってるの。佐渡のなんとかはこの世の地獄っていうけれど、あたしは生れてから今日までずっと地獄のくらしよ。ああそうだとも、この世はみんな地獄さ、勝手にしやあがれ、と栄二は云った。

「さあ水よ」と女が云った、「咽せないように飲むのよ」

栄二は湯呑から水を飲み、すぐにまた一杯飲んだ。

「のぶ公だな」と栄二は頭を振りながら見あげた、「ここはすみよしか」

「少し横になるほうがいいわ、さあ」おのぶは座蒲団を二つに折り、それを枕にして栄二を横にさせた、「いまなにか掛けるから、眠れたらお眠りなさい」

「さぶはどこにいる」

「仕事じゃないの、仕事が終りしだい戻って来るって、本町のお店とかへいったわ」

「おれも本町に用があるんだ」

栄二は起きあがろうとし、おのぶはそれを押えつけた。

「おれにさわるな」と栄二が云った、「おれの躯は元のままじゃあねえ、泥みてえにけがれちまったんだ、おらあもうだめな人間だ」

栄二がもう起きるようすのないことを認めてから、おのぶは小座敷を出てゆき、掻巻を持って戻ると、栄二の躯へそっと掛けてやった。

「のぶ公か」栄二は眼をあいていた、「迷惑をかけて済まなかったな」

「栄さんがこんなになるなんて、嫌いよ」

「だろうとも、てめえでもてめえが嫌いになった、勘弁してくれ」

「いったいどうしたっていうの、十五日の日に酔っぱらって、また来ると云って出てったっきり、からっ風に飛ばされた枯葉みたいに音沙汰なし、そのあげくさぶちゃんに背負われて来るなんて、あんまりだらしがないじゃないの、しっかりしてよ」

「もっとやっつけてくれ」栄二は眼をつむりながら云った、「なんとでも云ってくれ、おれあ褒められようとは思っちゃいねえんだから」

「眠んなさいよ、眠ってさめてっから話を聞くわ」

「眠れるもんか、こんな、――よせったら、のぶ公、おれの躯は本当に泥まみれなんだ、側へ寄っちゃあいけねえんだよ」

「なにが泥まみれよ、着物にちょっと土が付いただけじゃないの、ちゃんと払ってあるわよ」

「その泥じゃあねえ」

女と寝たんだ、しかも好きでもなく顔も覚えていないような女たちとだ。そう云おうとしたけれども、舌が動かなかった。

「そんなこと忘れなさい」おのぶはまるで彼の告白を聞きでもしたように云った、「――こんな話するの初めてだけれど、あたし十一のとしに、近所の六っていうやつに口を吸われたことがあるの、そのときあたしは自分の躯がすっかりけがれちゃって、一生きれいにはなれないと思って泣いたわ、いっそ死んじゃおうかとさえ思い詰めたものよ、でも五日たち十日たつうちに、だんだん気持がおちついてきて、自分の躯はけがれてなんぞいない、こんなことでけがれてたまるもんかって思うようになったわ」

「僅か十一の子にか」

「六っていうやつ、ほら、このまえ話したでしょ、十五、六からぐれだしたあげく、しまいには女衒にまで成りさがっちゃったわ」

おれはおのぶの兄だと云った、いつかのならず者のことを栄二は思いだした。

「じゃあ、あのときのやくざか」

「いま行方知れず、なかま内でなにか不義理なことをして、江戸にいられなくなったらしいの、うっかり帰って来れば、それこそ野詰めにされるって話よ」おのぶはそう云ってあやすように微笑した、「どーお、少しは胸がおさまって」

「眠ってみよう」と栄二が云った。

水を持って来ておこうと、おのぶが去り、栄二は眼をつむった。眠れはしないだろうと思ったのに、そのまま眠ってしまったらしい。おのぶが来て、枕許へ水を置いていったのを、おぼろげに記憶しているだけで、人の話し声を聞きつけて眼をさますと、部屋の中は昏れかかっていた。彼は掻巻をはいで眠っていたとみえ、右の肩から腕がすっかり冷えているのに気づいた。

「もう少し寝かしておきましょう」とおのぶが云っていた、「幾日もろくに眠らなかったようだから」

「じゃあおれは店までいって来よう」とさぶの云うのが聞えた、「あにいたちに断わっとくことがあるんだ」

「あたし待っていたいんですけれど」と女の細い声が云った、「ここにいていいでしょうか」

「ええいいわ、もうすぐに客が来て、あたしは手がぬけなくなるでしょ、あんたが栄さんの面倒をみてくれれば助かるわ」とおのぶが云った、「でも、お店のほうはいいの」

「ええ構いません、そういうふうにして来ましたから」

おすえだな、と栄二は思った。慥かにおすえの声だ、どうしてこんなところへ来たんだろう。彼はそう思いながら半身を起こし、枕許に用意してあった水差の水を、湯呑には注がず、じかに水差の口から飲んだ。氷のように冷たい水が、こころよく喉をすべると、それが鼻にまでしみるようで、続けさまにくしゃみが三つも四つも出た。

おのぶが障子をあけて覗き、起きたのときいた。栄二は起き直って、掻巻を肩へひきよせながら身ぶるいをした。

「風邪をひいたんじゃないの、くしゃみなんぞして」

「誰か来ているようだな」

「ええ」と云っておのぶは振り向いた、「本町のお店の人ですって、あなたこっちへいらっしゃいよ」

おのぶがうしろへさがると、おすえが顔を見せて会釈した。瀬戸物で作ったように、白くて冷たい、無表情な顔つきであった。いま行燈を持って来るわね、と云っておのぶは去った。

「お帰んなさい」と栄二が云った、「ここはあんたの来るようなところじゃありません」

おすえは泣きだした。

狭い土間に立ったまま、袂で顔を掩い、声をころしておすえは泣いた。

「おれはもうだめな人間になっちまった」と栄二は乱暴な口ぶりで云った、「おすえちゃんに顔を見られるのも恥ずかしいんだ、頼むからこのまま帰ってくれ」

「あたし帰れないんです」嗚咽のあいだからおすえが云った、「本町のお店から暇を取って来ちゃったんです」

栄二はおすえがなにを云ったのか、すぐには理解できなかった、「――暇を取ったって、どうして」

「栄さんが一人で」おすえは吃りながら云い直した、「栄さんを一人にしておいてはいけないと思ったからです」

「おすえちゃんは知らないんだ」

「あたし知ってます」

おのぶが灯を入れた行燈を持って来た。

「こんなところに立ってないでおあがんなさいな、いますぐに火も持って来るわ」おのぶはそう云っておすえを促した、「さあ、おあがんなさいってば、寒いわよそんなところに立ってちゃあ」

おすえは栄二の顔色をうかがいながら、そっと小座敷へあがり、隅のほうに坐った。おのぶは火を取りにいこうとして、酒を飲むかときいたが、栄二は黙って頭を横に振った。

「おすえちゃんの知っているというのは、金襴のことか」

おすえはそっと頷いた。

「おれの云うのはそのことじゃないんだ」と栄二は掻巻を躯へひきよせながら云った、「金襴の切がおれの道具袋にはいっていたのはなにかの間違いだ、間違いでないとすれば、誰かが、なにかわけがあって、おれに罪をきせようとしたんだ、どっちにしろそれは、いつかわからずにはいないことだ」

おすえはまた頷いた。

「おれがだめな人間になったというのは、そのことじゃない、そうじゃないんだ」

涙を拭いたあとのうるんだ眼で、おすえはそっと栄二を見た。おのぶが十能に火をのせて来、火鉢へ移して炭をつぐあいだ、栄二は俯向いて黙っていた。少しまえから店のほうに客が来はじめ、土間を出入りする女中たちや、板場から聞えて来るもの音などで、家の中は賑やかに活気づいていた。

「なにか用があったら呼んでちょうだい」とおのぶが云った、「なるべくこっちへは客を入れないようにするから、遠慮しないでね」

ありがとうと栄二が答え、おのぶは去った。栄二はまたくしゃみをし、片手でふところをさぐった。おすえはすぐに察し、袂から紙を取り出して栄二に渡した。彼は二つに折ってある紙の幾枚かを取り、眼を拭いてから洟をかんだ。

「お笑いぐさだな」と彼は自嘲するように云った、「こんなときに風邪をひくなんて」

「少し休まなくてはいけないわ、あたしのうちへゆきましょう」とおすえが云った、「下谷の金杉で筆屋をやっているの、狭いけれど栄さんの寝るとこぐらいはあるわ」

「そうできたらいいんだが、もうおれはだめなんだ」

おすえは強い口ぶりで云った、「だめなもんですか、栄さんはもとのままの栄さんよ、ほかの人はともかく、あたしにはもとのままの栄さんだわ」

「それがそうじゃあねえんだ」

栄二は急にそっぽを向いた。もとのままの自分はもう取り返せない。もとの自分は心も躯もきれいだった。けれども金襴の事があってから、すなおに人が信じられなくなったし、見も知らない女たちと寝て躯もよごれてしまった。人間なんて脆いもんだな、と栄二は思った。ちっぽけな布切一枚のことで、心も躯もこんなに変ってしまう。おれはもう以前のおれじゃあないんだ、と栄二は心の中で云った。

「おすえちゃんがどんな言葉で慰めてくれたって、一旦だめになったおれはもとへ返りゃあしねえ」と彼はそっぽを向いたままで云った、「劬ってくれる気持はうれしいが、おれのことはうっちゃっといてくれ」

「あなたは自分で自分をいじめてるのよ、そんなときがいちばんあぶないんだし、あなたはそのあぶないところにいるのよ、いいえ聞いてちょうだい」とおすえはなお強い調子で続けた、「なまいきなようだけれど、栄さんが綿文の女中部屋で横になっているのを見たとき、あたしすぐに心をきめたの、いまが栄さんにはいちばんあぶないときだ、誰かが側についていてあげなければいけない、さもなければとんでもないことになるって、それであたし、思い切ってお店から暇を取ったの」

「だめだ」栄二は首を振った、「おれにはそんな値打ちはありゃあしねえ、詫びを入れて綿文へ帰るほうがいい」

「あたし栄さんからはなれないわ」、おすえは膝をすすめた、「女の口からこんなこと云うのは恥ずかしいけれど、あたしもうずっとまえから思いこんでいたのよ、どんな苦労をしてもいいから栄さんに貰ってもらおうって、そうしたらさぶさんから、あなたがあたしのことをどう思っているか、っていうことを聞いたの、あたしうれしかったわ」

おすえはまた、袂で顔を掩って咽びあげた。

「さぶのやつが」と栄二は呟いた、「――さぶのやつが」

「ねえ」とおすえがとぎれとぎれなふるえ声で云った、「あたしのうちへいきましょう、あなたはもういちにんまえの職人よ、芳古堂の名がなくったって、自分の腕ひとつで立派にやってゆけるわ、ねえお願い、あたしの云うことをきいてちょうだい、このとおりよ」

おすえは合掌してみせた。栄二が慌てて、よしてくれと手を振ったとき、土間で低い咳が聞え、ごめんよというさぶの声がした。おすえは眼を拭きながらいずまいを直し、栄二は腕組みをした。

「あけてもいいかい」

「念には及ばねえ」と栄二が答えた、「あがれよ」

さぶは障子をあけて、二人を見ないようにしながらあがった。

「気分はどうだい」さぶは火鉢の脇に坐りながら云った、「もっと早く来ようと思ったんだが、おそくなって済まなかった」

栄二はさぶの顔をみつめた、「来るこたあなかったんだ、ここへ来ちゃあいけなかったんだろう」

「そんなこたあねえさ」さぶは眩しそうにまたたきをし、吃りながら云った、「――酒を飲みてえんだが、いけねえか」

「そのまえにきくが」さぶの顔にあらわれた表情から眼をはなさずに、栄二は云った、「おめえ親方からなにか云われてきたんだろう」

「とにかく一杯やりてえんだ」そう云ってから、さぶはいそいで付けたした、「外はおっそろしく寒いんでね、おらあ躯の芯まで冷えちまってるんだ」

「酔わなければ云えねえようなことか」

「たのむよ」と云ってさぶは立ちあがった、「おらあめしもまだなんだから」

そして土間へおり、自分で注文しにいって戻ると、元の場所へおちつきなく坐った。おすえが栄二を見て、あたしここにいていいでしょうかときき、栄二が答えるまえに、いてもらいたいとさぶが云った。

「おすえちゃんにも相談にのってもらいてえことがあるんだ」とさぶはおすえに云った、「やっぱり事がむずかしくなっちゃったんでね」

栄二はくしゃみをし、洟をかんだ。さぶがもの問いたげに、すばやくおすえを見、おすえはその眼に答えるように、そっと頷いた。栄二はそれを認めたが、なにも云わずに顔をそむけた。二人は自分のことを心配し、ひそかになにごとか打ち合わせているらしい。そう考えると栄二は重苦しく気がめいり、自分がいっそうみじめに感じられた。またまたくしゃみが出そうになったので、彼は紙を取って鼻に当て、二本の指で鼻を揉んだ。

――選りに選ってこんなときに、と彼は心の中で舌打ちをした。肝心なときにくしゃみとは、まるっきり茶番じゃあねえか。

酒肴の膳を持って来たのはおのぶではなく、お初とお竹という若い二人だった。店のほうは客がたて混みだして、話したり笑ったり、酔って来たのだろう、早くもくだを巻く声などが、器物の音といっしょにやかましく聞えていた。

「おらあ大きいのにしよう」と云って、さぶは汁椀の蓋を取った、「栄ちゃんも一つやらねえか」

栄二は首を振った。少し飲むほうがいいんだがなあと、さぶは気遣わしげに云い、おすえに酌をしてもらって、続けさまに三杯飲んだ。

「よせよ、おめえは強かあねえんだ」と栄二が云った、「そんな飲み方をすると悪く酔っちまうぜ」

「どんなに悪く酔ったって、酒ならいつかはさめらあ」さぶは四杯めに口をつけながら云った、「人間の名にいったんきずがつけば、ちっとやそっとできれいにはならねえもんだ、そうじゃあねえか、栄ちゃん」

栄二はさぶが四杯めを飲んでしまうまで黙っていて、それから「そいつはおれのことか」ときいた。

「おらあ、思うんだが」とさぶは手の甲で口を拭きながら云った、「――栄ちゃんはもう腕っこきの職人だ、親方やお店の世話にならなくったって、独り立ちで堂々とやっていけるんだ、誰に気がねをする必要もなしによ、そうだろう、栄ちゃん」

「つまり」と栄二はさぶの眼を見まもりながら反問した、「――おれは店内からお払いばこっていうわけか」

「そんなこたあ云やあしねえ、ただおれが思うのに」

栄二はさぶの言葉を遮った、「おめえはなんにも思うな、おれは自分のしたこたあ覚えてる、芳古堂にとって先代からのとくい先へどなり込んだ、本町で並ぶ者のねえ老舗の店先へ、酔っぱらってどなり込んだんだ、それを聞いた親方が眼をつむっていられるか、綿文への申し訳に、どうしたっておれをうっちゃってはおけねえ筈だ、さぶ、はっきり云ってくれ、おれは店内から追んだされるんだろう」

さぶはうまく云いつくろおうとしてけんめいになった。だが言葉にあやをつけたり、含みのある表現をしたりすることは、彼にはまったく不可能であった。親方の芳兵衛はすぐに綿文へ詫びにゆき、栄二は店内から放逐すると約束した。それから浅草の和助を呼んで、東仲町の店にも置くな、と命じたということがわかった。

「そうだろう、そんなこったろうと覚悟はしていたんだ」

「浅草の和助あにいはいろいろとりなしたんだ」とさぶは自分の失策のように、口ごもりながら云った、「――いまそこまで仕置をするのは酷だ、当人のためも少しは考えてやらなければって」

「もうよせ」と栄二は首を振り、自分の膳の上にある汁椀の蓋を取った、「そうはっきりきまれば云うこたあねえ、おれも飲もう」

栄ちゃん、とさぶが呼びかけ、おすえは待っていたように酌をした。

「親方はまっすぐな人だ」栄二は注がれた酒をみつめて云った、「自分も人からうしろ指を差されるようなことはしねえ代りに、子飼いの人間でも曲ったことは決して許さねえ、だからこそ、芳古堂の屋台骨にゆるぎがねえんだろう、結構だ、立派なもんだよ」

栄二はそこで酒をひと息に呷った。

「こんなことを云ったからって、おれがやけになってるなんて思わねえでくれ」と彼は続けた、「芳古堂と縁が切れた以上、おれがなにをしようと親方に迷惑はかからねえ、また、親方も店内の誰にも、おれにどうしろこうしろと云う権利はもうなくなった、そうだろう、さぶ」

「それはまあ、そうだろうが」さぶは不安そうに栄二の顔を見た、「いまここでそんなふうにきめなくっても、まだ店内のあにいたちに口をきいてもらう、ってえ手もあるし」

「まっぴらだ」栄二はなにかを叩っ切るように云った、「芳古堂がどんなに立派な店で、店の名がどれほど大事かは知らねえが、こんどのやりかたをみておらああいそが尽きた、向うから戻ってくれって頼んできても、二度と再びあの店の敷居を跨ぐもんか、まっぴらごめんだ」

おすえは蒼白くひきつったような顔で、黙って栄二に酌をし、ついでさぶにも酌をした。栄二はその二杯めもひと息に呷り、三杯めを注がせたが、さぶは酒には口をつけず、おどおどした眼つきで栄二のようすを見まもっていた。

「さぶ、おめえに頼みがある」

「いいとも、なんでも云ってくれ」

「東仲町へいって、おれの荷物を持って来てくれ」と栄二が云った、「たぶん小舟町に預けてあった金も届いてると思うが、もし届いていなかったら小舟町から受取って、そいつもここへ持って来てもらいたいんだ」

「そんなことならぞうさもねえが」と云ってさぶはおすえを見た、「――ここへ持って来るより、おちつく先をきめて」

「あたしのうちがいいわ」とおすえがいそいで云った、「栄さんにはたったいまからお金が大切なのよ、あたしのうちならむだなお金を使わずに済むし、仕事を始める足掛りにもなるわ」

栄二はきっぱりと首を振った、「――そいつはおれの身がきれいになってからだ」

おすえがなにか云おうとし、栄二は手をあげてそれを抑えた。

「ぬすっとの汚名を消すのが第一、もう一つは躯のけがれだ」と彼は云った、「――さぶも知ってるとおり、おれは二十三になるまで道楽はしなかった、酒こそ飲んだけれどいろまちへは近よったこともねえ、――それにはおめえがいたからなんだ、おすえちゃん、いつかおめえをかみさんに貰いたいと思い、それまではきれいな躯でいたいと思ったからだ」

おすえは低くうなだれ、左手に燗徳利を持ったまま、右手の指で両の眼がしらを抑えた。

「それを忘れたわけじゃあねえが」と栄二は続けていた、「まったく覚えのねえぬれぎぬをきせられて、十年も勤めた店を追い出され、ひと言のいい訳もきいてもらえなかったのでかっとなった、生れて初めて、世間も人も信じられなくなり、どうにでもなれと、すてばちな気持で飲みあるいたうえ、ゆき当りばったりに女と寝てしまった」

どこで幾人の女と寝たかも、寝た相手がどんな顔かたちだったかも記憶がない。少しも覚えていない相手と寝た、ということが、いっそう自分をけがらわしく感じる。この、自分をけがらわしく感じる気持が消えるまでは、おすえには近づきたくないのだ。

「本当に綿文から暇を取ったんなら、金杉にあるといううちへ帰っていてくれ」と栄二はおすえに云った、「これならどうにかやってゆける、という段取りがついたら、おれのほうから改めて話を持っていくよ、尤も、断わっておくが、いつのことになるかわからない、半年でそういう気持になるか二年さきになるか、いまのおれには見当もつかない、だから、ぜひ待っていてくれとは云えないんだよ、おすえちゃん」

おすえは大きくみはった眼で、栄二をじっとみつめながら頷いた。

「これで話はきまった」と栄二は酒を呷ってから云った、「よかったらさぶはこれから浅草へいって来てくれ、おすえちゃんは金杉へ帰るんだ、勝手なようで済まねえが、いまはおれを独りにしてくれ」

さぶは持っていた椀の蓋の、冷たくなった酒を啜り、おすえは燗徳利を置いて、うちは金杉三丁目裏の弥六店、父の名は平蔵だと云った。

「もういちど云うが、おれを待っていなくてもいいんだよ、おすえちゃん」と栄二がそっぽを向きながら云った、「――この世に生きていると、いつどんなことが起こるかわかりゃあしないんだからな」

玄関までの敷石に氷が張っていて、一刻もまえから降りだした小雨にも溶けるようすがなかった。栄二は傘をすぼめて戸袋に立てかけ、格子をあけてはいると、上り端の六帖ではいつもの小僧が、麻の袋を持って板に打ちつけていた。小僧の手はしもやけのため紫色にふくれ、指のところどころに血が滲んでいた。

栄二が取次ぎを頼むと、小僧は立ってゆき、まもなく庄吉という手代が出て来た。

「先日はお騒がせして申し訳がありません」栄二は挨拶をしてからそう云った、「今日は乱暴なまねは決して致しませんから、旦那にちょっとおめにかかりたいんです、おてまはとらせませんからって、そう申上げて下さい」

栄二は土間へ膝をついてもいいと思った。手代は去ってゆき、小僧はまた麻袋を打ちにかかった。こんな火のけもないあがりっぱたで、天下の通用金から僅かばかりの金屑をへずるために、小僧一人をこんなふうに使うとは、これだけの大店として恥ずかしくないのかな、と栄二は思った。

――しょうばいを身につけるんならどんなに辛いことでもいいだろうが、こいつはいわば御法度にそむく罪じゃあねえか、あきんどなんてものはあさましいもんだな。

彼は心の中で唾を吐いた。手代が戻って来て、あがれと云い、次の間の八帖へとおした。そして手代と入れ替りに、番頭の儀兵衛があらわれ、用はなんだと、立ったままできいた。栄二は旦那に会いたいと云った。

「私はこの店の番頭だよ」と儀兵衛は爪楊枝で歯をせせりながら云った、「店のことはなんによらず任されているんだ、用があるなら私が聞きましょう」

栄二はそこへ両手を突いた、「話というのはこのまえの金襴の切のことなんで、どうしても旦那とじかに会ってうかがいてえことがあるんです」

「あれはもう済んだことじゃないか」

「あっしのほうは済んじゃあいません」

「あれは済んだことだ」と云って儀兵衛はやかましい音をさせて歯をすすった、「おまえも長い出入りだったし、まだ先のある躯だから旦那も表沙汰にはなさらなかった、おまえも表具師ならおよその見当はつくだろうが、あれは百両という値のついた名物切だよ、もし旦那が内済にして下さらなかったらどうなったと思う」

「番頭さんまでがあっしのしたことだと思ってるんですか」

「現におまえの道具袋にはいっていたし、みつけたのは旦那だ、ほかにどう考えようがあるんだね」

「だから旦那に会いてえんです」栄二は辛抱づよく云った、「あの切があっしの道具袋になぜはいってたか、あっしにはまったく覚えのねえことなんだ、子供にだってわかるだろうが、もしあっしが本当にやったことなら、道具袋の中なんぞへ入れて、のうのうとしているわけがねえ、もっと人の眼につかねえところへ隠しとく筈です、そうじゃありませんか」

「私たちはあきんどで、吟味役人じゃあないがね、そういう場合にぬすんだ物をどう始末するかは、人によって違うんじゃないか、どっちにしろあの切がおまえの道具袋の中にあったのは間違いのないことなんだから」

「なにがどうあろうと、神かけてあっしのしたことじゃあねえんです、これにはなにかわけがあるに相違ねえんで、どうしても旦那に会ってうかがわなくっちゃあなりません、ぬすみをしたなんて云われちゃあこれからの一生、世間に顔向けがならなくなるんですから」

「そうかい」儀兵衛はやはり立ったままで栄二を見おろし、右手に持っている爪楊枝を二つに折った、「――私で話がつくと思ったんだが、おまえがそう強情を張るんならしようがない、ちょっとそのまま待っておいで」

そして番頭は出ていった。

二人の娘と親しくなりすぎ、娘のどちらかを嫁に貰うなどという噂が立った。現にさぶが多市という兄弟子から聞いたそうである。どこから出た噂かはわからないが、綿文の人たちにも聞えたであろう。そこで彼を遠ざけるために、誰かがそんな手段を考えだしたのだ。主人の徳兵衛か、妻女か、それとも店の誰かが、――栄二はそう推察したし、いまでもそう信じていた。彼は小僧のじぶんに恥ずかしいあやまちを犯した。芳古堂の主婦にみつかって許され、主婦しか知らないと思っていたが、じつは兄弟子の和助や親方までが知っていたという。知っていて、そのとき許してくれた人たちさえ、こんどの事では誰も理解してくれようとしない。却ってまえのことがあるために、こんどもまた彼の仕業だと思いこんでいるようであった。

「このままでは済ませない」と栄二は独り言を呟いた、「どうしたって事実をはっきりさせずにはおけないんだ」

まもなく人の足音が近づいて来、襖をあけて三人の男たちがあらわれた。番頭でもなし店の者でもない、三人とも「い組」の印半纏に腹掛、ずんどうに紺の股引をはいている。二人は二十五、六、一人は四十がらみで、半纏の衿には「頭」という字が染め抜いてあった。町内の頭だな、と栄二は思った。

「おめえが」とその頭が云った、「――このお店へ因縁をつけに来た野郎か」

「冗談じゃない、因縁だなんて」栄二はおどろいて吃った、「あっしはただ旦那に会わしてもらって」

「立ちな、若えの」と頭は顎をしゃくった、「ここで論判するこたあねえ、話があるんなら外へ出てから聞こう」

番頭はこの男たちを呼んだのだ。主人の指図かもしれないが、卑怯なことをするものだと思うと、栄二は怒りのために躯がふるえてきた。

「いやだ」と彼は怒りを抑えて云った、「あっしは旦那に会うまではここを動かない、人間ひとりの一生にかかわることなんだ、おまえさんは知らないだろうが」

「立たせろ」と頭は若い者たちに云った、「お店へご迷惑だ、ひきずり出せ」

栄二はあぐらをかいて居坐り、腕組みをした。梃子でも動くものかと肚をきめたが、若い者二人は静かに左右へ寄って来、温和しくしろよと云いながら、栄二の腕を二人で掴んで引っ立てた。振り放そうとしたが二人の力にはかなわず、そのまま玄関までひきずられていった。麻袋を打っていた小僧はびっくりしてとびのき、栄二はかっとのぼせた。

「このうちでは人をこんなふうに扱うのか」と栄二は叫んだ、「無実の人間にぬすっとの汚名をきせただけではたりず、ゆすりかたりのように扱うのか」

「この野郎」と云って若い者の一人が栄二の横顔を殴った、「黙らねえか」

他の一人も殴り、栄二を土間へ引きおろすと、足を払って倒し、自分たちもはだしのまま、米俵でも引いてゆくように、格子から石だたみ、そして門の外までひきずり出した。小雨はいつのまにか雪になって、凍てて濡れた道の上は、もうかなり白くなっている。その道の上へ栄二を放り出すと、二人の若い者は代る代る馬乗りになって、頭と顔をところ嫌わず殴りつけた。栄二は初めに殴られたのが耳に当り、それっきり右の耳が聞えなくなっていたし、裂けた唇から血が流れ、それに鼻血も混じって顔は赤い泥にまみれていた。

「ちくしょうちくしょう」栄二は喉いっぱいに叫んだ、「きさまたち殺してくれるぞ」

彼は死んでやろうと思った。自分も死ぬ代りに相手も一人は殺してやろうと思い、力をこめて両手両足を振りまわした。けれども火消しの若い者たちは馴れているとみえ、巧みに栄二をあしらいながら、彼を俯伏せにして押え込み、その顔を道の上へこすりつけた。

「番小屋へ連れていけ」と頭が云った、「人立ちがしてみっともねえぞ」

「野郎、じたばたするなよ」と若い者の一人が云い、栄二の脇腹を拳骨で力いっぱい突いた、「温和しくしねえと片輪者にするぞ」

栄二は脇腹を突かれて息が詰り、躯をまるく跼めて、かれらのするままになった。

番小屋は外濠に面した本町の角にある。三人が栄二を連れ込んだとき、目明しと子分の者がい合わせ、頭は知りあいらしく、なにか口早に事情を話して栄二を渡し、自分たちは帰っていった。あとでわかったのだが、その目明しは日本橋弓町の太田屋助二郎、子分は島造という者であった。

栄二は板の間へぶっ倒れたまま、躯じゅうの痛み、特に脇腹の痛みで呻っていた。云うまでもなく、そういう肉躰的な痛さよりも、なにより耐えがたいのは心の痛手であった。彼は綿文の人間を呪い、頭たち三人を呪った。怒り以外にはなにも考えることができず、くやしさのために、幾たびも吐きけにおそわれた。

「おい、若いの」と番太の老人が栄二の肩をゆすった、「ちょいと起きな、起きて顔を拭くがいい、そら」

老人は湯で絞った手拭を、栄二の手に握らせた。

「頭も着物も濡れて泥だらけだ、起きられたらあっちの火の側へ来な、焚火にあたればすぐに乾くだろうから」

「火をつけてやる」栄二は渡された手拭をぎゅっと握ったまま、起きようともせずに呟いた、「綿文の家屋敷を灰にして、あの火消し人足三人を叩っ殺してやる」

「穏やかでねえことをぬかすな」火を焚いてある土間から立って、目明しが彼のほうへ歩み寄った、「おい若ぞう、てめえおかしな寝言を云やあがると唯じゃあ済まねえぞ」

「唯で済まなきゃあどうする」栄二は半身を起こした、「これでもくらうか」

彼は相手の顔へ唾を吐きかけた。

栄二はうしろ手に縛られ、番小屋の土間の隅にころがっていた。彼は相手がなに者だか知らなかったが、唾を吐きかけられた目明しは怒り、十手でさんざんに打ちすえたのち、子分の者に栄二を縛らせ、足蹴にしたり、手桶の水をぶっかけたりして突き転がした。

栄二は半ば気を失っていたが、これまた肉躰的な苦痛というより、精神的な極度の激発のためのようであった。顔半分の血と泥はすでに乾きかけてい、そのため石膏のように血のけのない顔が、ぞっとするほどすさまじくみえる。半ばひらいている眼はうつろで、なにを見ているともなく、浅く短い呼吸をするたびに、元結の切れたさんばら髪の幾筋かが、かすかに、一定のまをおいて揺れていた。

「弓町の助二郎だな」という男の声を、栄二はおぼろげに聞いた、「おまえはいつも少し度がすぎる、どういう仔細だ」

侍だな、と栄二はぼんやりと思った。侍の口ぶりだ、与力か同心だな。――どういう仔細だときかれて、相手の助二郎はくどくどとなにか説明した。しゃがれ声の低い早くちで、栄二にはよく聞えなかったし、また聞きたいという気持もなかった。――なんとでもなれ、どうにでもしろ。そんなことを、はっきりしない意識の中で繰返し呟き続けていた。

「とにかく繩を解いて火にあたらせろ」と侍の声が云った、「そのままで置いたらこごえ死んでしまうぞ」

栄二は抱き起こされた。繩が解かれ、二人に抱えられて火の側へいったが、火のあたたかみが感じられるまでには、かなり暇がかかった。これもあとでわかったことだが、目明しを叱っていたのは町廻り与力の青木功之進と、同心の安井友右衛門、それに下役の岡村次兵衛という三人で、見廻りの途中ここへ立ち寄ったのであった。

下役の岡村が手拭を湯に浸して、栄二の顔や手足を拭き、裂けた唇や傷のできているところには、膏薬を塗ってくれた。傷にさわられるときだけ、栄二の顔は痛そうにしかめられたが、そのほかのときは痴呆のように無表情であり、誰の顔をも見ないし、なにをきかれても答えなかった。――本町の鳶頭から目明しの助二郎がどんな話を聞いたか、それを青木功之進にどう告げたか、栄二はまったく知らなかったが、訊問する青木の口ぶりから察すると、栄二は住所も名も職も云わず、本町の綿文でゆすりをはたらいた、ということになっているようであった。

「見たところ、そのような人間とは思えない」と青木は云った、「おれは町廻り与力の青木功之進という者だ、これにはなにかわけがあるように考えられるが、申すことはないのか」

栄二は答えなかった。青木は待った。

「あの店には火をつけてやる」と栄二は喉声で独り言を云った、「三人の火消し人足は殺してやる、それから、あとの岡っ引二人もだ」

腫れあがった唇のあいだからの呟きで、はっきりしてはいないが、青木の耳には聞えたのだろう、彼は眼を細めて栄二を見た。青木功之進は二十七か八、痩せがたで背丈が高く、細おもての浅黒い顔は、際立って目鼻がはっきりしていた。いかにも自制心と意志の強さを示しているような顔つきであった。

「住居があり、身許引受人がいるなら、このまま帰してやろう」と青木は忍耐づよく云った、「住居はどこだ」

栄二は答えなかった。

「黙っていてはなにもわからない、どうしても返答をしないなら、奉行所へ曳いてゆかなければならないぞ」

だが栄二は答えなかった。

「目明しが手荒なことをしたようだ、それではらを立てているのだろうが」と青木はなお穏やかに云いきかせた、「よく聞くがいい、役目で不審な者をしらべるには、来客をもてなすようなわけにはいかない、多少の違いはあっても、いずれは手荒な手段をとらなければならないだろう、おまえが強情を張れば張るほど余罪ありと疑われ、やがては牢問いにもかけられなければならない、そこをよく思案したうえ、仔細を残らず話したらどうだ」

栄二の着物から湯気がたちはじめ、躯にあたたかみが感じられると、全身の筋肉や骨のふしぶしが、熱をもったように痛みだした。ちくしょう綿文のやつら、あの火消し人足、それから岡っ引め、みんなぶち殺してくれるぞ。たとえ三十年が五十年かかっても、必ずみんなぶち殺してやるぞ、と栄二は躯じゅうの痛みにかけて誓うように、心の中で思った。

「ではやむを得ない」やがて青木は太息をつきながら云った、「奉行所へいって吟味するとしよう」

そして番太の老人に、駕籠を呼んでやれ、と命じた。

栄二は駕籠にのせられて、北町奉行所へ連れてゆかれ、仮牢へ入れられた。牢へ入れるには町奉行の許可を必要とするが、青木は役所詰の与力で又左衛門という者と話しあい、空いている仮牢へ入れたのであった。又左衛門の姓はやはり青木であり、功之進の一族でとしも四十五歳、北の奉行所では上席与力の一人であった。――栄二はこれらのことには無関心だった。むろん牢舎のことなどはなにも知らないし、そこが北町奉行所だということさえ知らなかった。彼は自分の中にかたく閉じこもって、外からはなにものも入れまいと思った。世間ぜんたいが敵だ、これを忘れてはいけない。金持は金の力で、役人は権力で、罪のない者を罪人にすることができる。自分のように金もなく権力もない者には、かれらに対抗することはできない。これが事実なんだ、と彼は思った。すると、怒りがまたつきあげてきた。

栄二はあたりを見まわした。三方が板壁、廊下に面した方が牢格子になっている。つきあげてくる怒りでめまいがしそうになり、そのがっちりとした牢格子が、遠のいたり近よったりするように見えた。

「ちくしょう」栄二は劈くように叫ぶと、急に立ちあがった、「おれをここから出せ」

彼は牢格子へ激しく躰当りをくれた。肉や骨にするどい痛みを感じたが、狂ったように二度、三度と躯を叩きつけ、両手で牢格子を力の限りゆすぶった。

「おれを出しゃあがれ」と彼は叫び続けた、「きさまたち一人残らず叩っ殺してくれるぞ」

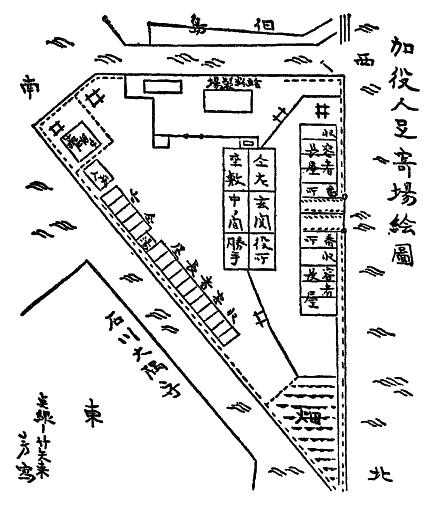

栄二は仮牢に七日いたあと、石川島の「人足寄場」へ送られた。又左衛門は自分で吟味をし、いろいろと親切にふるまった。町廻り与力の青木功之進は自分の一族であるとか、功之進といっしょに本町の番小屋へいったのは、同心の安井友右衛門と下役の岡村次兵衛という者で、三人とも栄二に同情しているなどと、さりげない世間ばなしのように云い、間違いのもとはなにかと、穏やかに繰返した。栄二は又左衛門に対しても沈黙を守った。仮牢で暴れたとき、右足の拇指の爪を剥がし、手当てをされて晒木綿で巻いてある。その指が痛むし、ほかにも躯のそこかしこ、肩や腰の骨などに鈍痛があるので、身動きをするたびに顔をしかめるが、それ以外は石にでもなったように、正面のどこともない一点をみつめたまま、硬ばった顔つきで黙りとおしていた。

このあいだに功之進が綿文のほうをしらべたらしい。だが綿文では「ただどなり込んで狼藉をされた」というだけで、栄二の素姓や身許についてはなにも話さないようであった。そのことは、又左衛門の吟味のはしはしによくあらわれていて、栄二は心の中で冷笑したが、爪の先ほども顔色には出さなかった。

又左衛門に代って、石川なにがしとかいう吟味与力が、三日のあいだしらべに当った。これはかなりきびしく、容赦のないしらべかたであったが、それでも手をあげたり、どなりつけたりするようなことはなかった。そして七日めに、再び又左衛門が代った。

「なにか仔細があると思われるが」と又左衛門は事務的に云った、「お上の御用が繁多なため、そのほうにかかりきっている暇はない、これまでのしらべではほかに余罪はないようだから、本来ならこのまま召放しにするところだが、住居も請人も申立てず、また職の有無も云わぬ以上、無宿人の処分はまぬかれない、よって石川島の人足寄場へ送ることにしたから、そのように心得るがよい」

それでも栄二は口をきかなかった。

石川島へ送られたのは、栄二とも五人で、みな常着に藁草履をはかされ、栄二ともう一人の若者とが腰繩で繋がれた。二人だけは暴れだすとみられたらしい。奉行所からは与力と同心二人、下役三人が警護に付いた。栄二と繩で繋がれた若者は、絶えず神経質に鼻を鳴らしたり、首を左右に捻ったりした。

「おいらあ金太ってもんだ」一行が町へ出るとすぐ、その若者は栄二に囁いた、「けちな博奕でしょっぴかれて島送りさ、われながらざまあねえや」

「口をきくな」と下役の一人が叱りつけた、「話すことはならんぞ」

若者は首を捻りながら舌を出した。べらぼうに長くて青白いような舌であった。栄二は相手にならなかった。他の四人がどんな男たちであったかも覚えがないし、町筋をどうゆくかも見なかった。通りがかりの人たちの中には、罪人が送られるのだと知り、立停って嫌悪と好奇の眼で見送る男女もあったが、たいていは気がつかないか、気がついても慌てて眼をそらす者のほうが多かった。

――あいつらには、腰繩を打たれたおれの姿が恐ろしいんだな、ふん、と栄二は思った。たぶんおれが極悪人で、強盗をしたり人殺しをした人間のようにみえるんだろう、いいとも、いまにみていろ、いまにおれはきさまたちの推察するとおりの人間になってみせるぞ。

彼は眼にはいるすべてのものを憎み、それに挑みかかった。家並みを見れば、それがさもさも安穏な生活をたのしんでいるようにみえて憎悪し、往来する人の中に満ちたりたような、幸福そうな男女を見れば、心の中で嘲笑し呪詛をあびせかけた。――だが、越前堀へかかったとき、たった一度だけ、栄二の心を強くひきつけたものがあった。堀に面した商家の土蔵に添って、七歳か八歳になる女の子が二人、陽の当る地面に茣蓙を敷き、その上に坐ってお手玉をしていた。

「お手のせ、お手のせ」と女の子の一人のうたうのが聞えた、「お手のせおろして、おさーらい」

栄二は立停ってそっちを見た。二人とも同いどしぐらいで、頭の毛をおたばこぼんに結い、派手な色の着物に、前掛をかけていた。

「お一つ、お一つ、お一つ」と一人の子が巧みにお手玉を捌いている、「お一つおろして、おさーらい」

あのころとそっくりだ、綿文の娘たち、おきみやおそのにさそわれて、自分もあんなふうにお手玉の相手をしたものだ。そう思うと理由もなく胸の中に湯のような熱い感情がこみあげてき、栄二の眼が涙でうるんだ。

「なにをぼやぼやしているんだ」と下役の者が栄二を小突いた、「さっさとあるかねえか」

栄二はあるきだした。

「大袖、大袖、大袖」と女の子の声がうしろで聞えた、「――大袖おろしておさーらい」

栄二はゆっくりと頭を左に右に振った。

「この人足寄場は牢舎ではない」とその寄場同心は云っていた、「――さきほどの申渡しをいまいちど聞かせるが、無頼、無宿の者は、ほんらい佐渡ヶ島へ送るべきところ、お上の格別なる御仁恵をもって、加役人夫に仰せつけられたものである」

この寄場は他の牢とは違い、収容者を罪人とはみなさない。衣服は規定によって、柿色に水玉を染め抜いた物を着せるが、髪毛はそのままだし、亭主のある女はかねをつけてもよい。手に職のある者はその職にはげみ、職のない者は好みの職を身につけることができる。それらの作業には賃銀が支払われるし、それはやがて世間へ出たとき正業につく元手になる、――寄場同心のそういう言葉を、栄二はまるで聞いていなかった。越前堀のところでお手玉をしていた、二人の小さな女の子の姿が眼についてはなれず、その声がいつまでも耳の奥に聞えていた。おひだーり おひだーり だーりだーりだるまのめ。栄二は唇を噛み、眼をつむった。小僧のころ綿文の奥座敷で、おきみやおそのや、その友達の小さな女の子たちの相手をして遊んだときの、自分の姿が見えるようであった。

「おい」と隣に坐っていた金太という若者が肱で小突いた、「立つんだよ」

同心の話は終り、荒蓆の上に坐っていた五人は立って、草履をはいた。

かれらの左右にいた下役同心四人が、こっちへ来いと云って、広い中庭のほうへ導き、そこに待っていた他の下役同心たちを紹介した。それらは手業掛り、牡蠣灰掛り、畑掛り、油絞り掛り、舂場掛り、見張番所掛り、そのほか寄場差配、医者、教師などもいるそうだが、これらはのちにひきあわせるということであった。紹介が済むと、五十ばかりになる男が前へ出て来た。雄牛のような躯つきで、肩には肉が瘤のようにもりあがってい、汐風や陽やけのためではなく、生れつきらしい赤黒い顔に、眼と口とがばかげて大きく、そして鋸の目をたてるときのような、耳ざわりな声をしていた。

「おれは寄場差配の松田権蔵という者だ」とその男は喚くように云った、「ここにいる人足どもは、陰でおれのことを赤鬼と呼んでいる、おれはそんなことはくそとも思わねえ、きさまたちもそう呼びたけりゃあ呼ぶがいい、おれはそんなこって怒りゃあしねえから、だがよく覚えておけ、いまあっちできさまたちに話をされたのは、役所詰元締役の同心で岡安喜兵衛と仰しゃる方だが、あの話をまに受けて、ここが極楽だなどと思ったら大間違えのすっとこどっこいだ、佐渡ヶ島の金掘りはこの世の地獄だってえことを云うだろう、名こそ違うがここも石川島、きさまたちのやりようによっちゃあここも佐渡に劣らねえ地獄になる、そいつを忘れるなよ」

そして彼はいまいましそうに五人を睨みつけ、地面へ唾を吐いてから、大股にそこを去った。次には四十四、五歳になる男が前へ出て来た。これはとしに似あわないやさ男で、着物の衿が首をしめるほどひき合わせてあり、あまったるい声で、なにかを撫でるような話しかたをした。

「私は人見張役の小島良二郎という者だ」とその男は云って、微笑した、「人見張りとはおまえたちの世話役のようなものだ、さきほど岡安どのが云われたとおり、この寄場はおまえたちを痛めつけるところではなく、手に職のある者にはその職をはげまし、職のない者には――」

「おんなし念仏じゃあねえか」と金太が栄二に囁いた、「あいつは銀流しだ、赤鬼よりたちが悪いぜ」

「そういうわけで、手に職のある者はその職を与えるし」と小島は続けていた、「職のない者でなにか手に職をつけたいと思う者は、その望みの職を申出るがよい、そのほかの者は川渫い、畑作、土方、お米蔵の荷揚げなど、そのときどきによって人足仕事をふり当てる、わかったな、では手に職のある者、また、望みの職のある者は申出るがよい」

五人の内、中年者の三人は大工、左官、足袋屋であった。金太は身についた職もないし、なにかの職を覚えたいとも云わなかった。栄二はなにも答えなかった。小島という人見張役は、口の中に唾の溜っているような、まだるこい調子で、諄くいろいろときいたが、栄二は初めから終りまで、ひと言も口をきかなかった。

「おまえは自分の名も云わないらしいな」小島は持っている帳面を見ながら眉をしかめた、「ここへ来たらすなおにしないと、痛いめにあうぞ」

そして金太とおまえは「もっこ部屋だ」と云った。――それは川渫いや土方しかできない者たちの集りだという。どうにでもなれ、なんとでもしやあがれ、どいつもこいつもおれにはかたき同然だ、と栄二は思っていた。

もっこ部屋には人足が二十三人いた。金太と栄二が加わったから二十五人になったわけで、伝七、倉太、才次という三人が小頭であった。伝七は五十五、六、倉太は四十七、八、才次は二十八、九だろう、三人とも本職の土方あがりであり、ともに伝馬町の大牢にいた、ということを誇りにしているようであった。

小頭たちは栄二のことをぶしゅうと呼んだ。武州の産という意だろう。町奉行などの手にかかって、名をなのらずに済むという筈はない。おそらく、青木という二人の与力が、なにか考えるところがあって特別な扱いにしたのであろう。それはこの寄場の役人にも通告され、さらにもっこ部屋の小頭たちにも耳打ちされたようで、口では悪く云ったり、いろいろあてつけがましいことをしたりするが、暴力をふるうとか、むりに仕事を押しつけるようなことはないし、栄二が意地になって反抗しても、かれらのほうで相手にならなかった。

初めの五十余日は、寄場の南の護岸工事をやらされた。この石川島はほぼ三角形で、東に石川大隅守の屋敷、西に佃島が、それぞれ堀を隔ててあり、北が大川口、南には海がひろがっていた。大川口のほうは舟松町、十軒町、明石町などの町家が、広い川のかなたに平べったく並んでいた。――その北に面したほうに舟着きと門があり、門の左右に収容者たちの長屋が建っている。長屋は東側にもあり、そこには湯舎も設けられていた。門からはいると正面に役所と役人たちの居住する家があり、ほぼ三角形の中庭のかなたに、見張りの番所がぽつんと建っていた。それはこの地内の中央で、人足たちの動静を看視するのにもっとも都合のいい位置にあった。

護岸工事をする南端は、この島ではもっとも狭く、端から端まで約五十間あまりしかなかった。海は遠浅で、干潮のときには平生でも二、三町は底があらわれるし、月の初めと満月の前後には十四、五町も水が退いた。――島の他の三方は石垣を組んであるが、その南端は海の波をじかにかぶるので、三年に一度くらいは暴風雨のために崩されるという。こんどはそんなことのないようにと、水際を十尺以上も掘り、杉丸太の杭を深く打ち込んで、地固めから頑丈に工事を進めた。

もっこ部屋へはいって四、五日したころ、栄二は人足なかまの一人に注意をひかれた。二十八、九になる男で、顎のそげたような顔に、頬が尖り、誰にでもあいそ笑いをし、とりいるような口をきく。くぼんだ眼はおちつきなく、絶えまなしにあたりを見まわしているくせに、人の顔をまともに見ることはなかった。

――どこかで見た顔だな、と栄二は心の中で呟いた。慥かに見覚えのある顔だぞ。

まもなくその男が次郎吉という名だとわかったが、どこで会ったかは思いだせなかった。そうしてやがて、与平という男と近しくなり、次郎吉のことは忘れてしまった。

「私は与平という者です」と男のほうから話しかけてきた、「おまえさんはここへ来てからもう半月以上にもなるのに、誰とも口をききませんね、なにかわけがあるんでしょうが、あんまり黙っているのも躯のために毒ですよ」

工事場で休みのときのことだった。栄二が積んである石材によりかかって、早春の凪いだ海を眺めていた。与平はそこへ話しかけてきたのだが、栄二は返辞もせず、振り向いて見ようともしなかった。

「こんな話をするのは初めてだが、私は女房を殺しそくないましてね」と与平は独り言のように云った、「――八年もまえのことです、芝の金杉のほうで、小さな呉服屋をやっていました、小さな店ですがわりかた繁昌していまして、私は小僧から奉公にあがり、そのうちの娘の婿になったんです」

栄二は黙って聞いていた。女房を殺しそこなったという言葉に、つい心をひかれたのである。珍しいことではない、家付きの気の強い女房と、小僧あがりの小心な婿。十年の余も稼ぎに稼いで、子供が三人もできたのに、亭主らしい扱いをされたことは一度もなく、朝から晩まで頭ごなしにどなられ、追い使われた。子供たちさえも「おとっちゃんのぐず」と呼び、食事は小僧時代と同じように、勝手の板の間で喰べさせられた。

「女房だけが悪かったんじゃないでしょう、つまり夫婦になってはいけない者どうしが、間違っていっしょになったので、いま考えると女房もさぞやりきれなかっただろうと思いますよ、ええ」与平は長い溜息をついて云った、「――けれどもそのじぶんは、そんなことは考えやあしません、にんげん誰しも、考えることは自分が中心ですからね、他人の痛みは三年でも辛抱するが、自分の痛みにはがまんができないって、よく云うでしょう、私も或る日、とうとう辛抱をきらしました」

だがそのとき休みの刻限になり、与平の話は中断された。

次の日は雨で、工事は休みになり、もっこ部屋の人足たちの半数が、矢来の修理に出された。この島の岸に沿って、高さ九尺の矢来がまわしてあり、古くなったところを取替えるのである。命じに来たのは差配役の松田権蔵で、人足たちをねめつけながら、大きなしゃがれ声で喚きたてた。いかにも赤鬼という仇名にふさわしく、栄二は「こいつは案外お人好しだな」と思いながら、彼の見ている前で仰向けに倒れ、両手を頭のうしろで組んで、あけっぴろげに大欠伸をした。

「おい、そこの若ぞう」と松田はずんぐりした太い指で、栄二を突き刺すように指さした。その顔が赤くなり、眼がとびだしそうに大きくなったが、相手が栄二だということを認めると、急にその指を他の人足たちのほうへ向け、さらに大きな声で喚きたてた、「――ええいこののら犬ども、さっさと立たねえか、ぐずらぐずらしていると手ぶしょうぶっ挫いてくれるぞ」

栄二は鼻で笑った。

呼ばれた人足は十三人。若い才次が小頭で、与平もその中に加わっていた。雨は三日続き、矢来の修理も三日続いた。二日めには栄二もでかけたが、反対に与平は人数から外され、三日めにはいっしょになったけれども、話をする暇はなかった。――気をつけてみると、与平は痩せた小男で、としは四十そこそこと思われるのに、皺だらけで干からびたような顔や手足は、六十近い老人のようであった。声は低くやわらかで、話しぶりはゆっくりと用心ぶかく、笑うときにも人よりひと呼吸おくれて笑う、というふうであり、いつも人の眼につかないようにふるまっていた。

雨があがって護岸工事に出たとき、午後の休みにまた与平が話しかけた。おまえさんのような若い人に、つまらないことを話しかけて、迷惑ではないかと与平が云い、栄二は僅かに首を振った。雨のあとだからだろう、少し濁って波立っている海を見やりながら、そのときも与平のほうへは眼を向けなかった。

「八年まえ、庚辰年の九月三日のことでした、ええ」と与平は語った、「その年の六月に新しく銀が鋳替えになって、銭相場の上り下りがひどく、私の店などもかなり大きな損をしたものですが、悪いことは重なるもので、私の仕入れた反物にきず物が三反もありました、伊勢崎の安い紬縞で、一反は女物でしたが、染めむらと尺たらずです」

女房は例のとおり毒づき始め、おまえは厄病神だ、いまにこの店を潰す気だろうと罵り、子供たちの見ている前で彼を突きとばした。店のあがり端にいた彼は、土間へ転げ落ちたはずみに頭を敷居へ打ちつけ、鬢のところが一寸ばかり切れた。

「手に血が付いたのを見て、私はくやしさに眼がくらんだようになり、女房に殴りかかろうとしましたが、生れつきというものはしようのないもんで、着物の塵を払い、自分で傷の手当てにかかりました」

口惜しさで全身がふるえ、あふれ出る涙がなかなか止らなかった。そしてその夜、小僧奉公に来たときから、婿になって十年以来のことを思い返し、これでは生きているかいはない、いっそ女房を殺して自分も死んでしまおう、と決心した。そこで静かに起きあがり、納戸から道中差を取り出した。むろん亡くなった義父の品で、久しく出したことがないから、刃には錆がでていた。彼は抜身を持って寝間へ戻り、女房を揺り起こした。眼をさました女房は、彼が抜身を持っているのに気づくと、悲鳴をあげてとび起き、唐紙や障子を突き倒しながら、勝手口から裏へ逃げだした。

「その早いことったら」と云って与平はそっと喉で笑った、「――まるで尻尾に火のついたきちがい猫、っていう案配でしたよ、ええ、私もあとから追っかけてゆきましたが、女房のやつは人殺しだ人殺しだと叫びながら、路地の木戸も押しやぶり、中通りへ走りだして、誰か来てくれ人殺しだと、喉も裂けるような声で叫び続けたものです」

近所の人たちが出て来、与平が抜身を持っているので大騒ぎになった。六尺棒や物干し竿を持ち出す者があり、番小屋へ走ってゆく者があり、女房はその人たちに護られながら、なお人殺しだと叫びたてていた。

「刀を持ってたもんですから、そのまま番小屋へ曳いてゆかれました」と与平は続けた、「女房がありもしないことを数えたて、うっちゃっとけば自分も子供たちも殺されるだろうから、夫婦別れをしたいと云い張りました、私はまだのぼせていますから、別れようがどうしようが必ずきさまを殺してやると云い返し、つまりはこのとおり、――この寄場へ送られるようなことになったわけです、ええ」

ひどい女がいるもんだな、栄二は心の中でそう呟きながら、自分が番小屋へ曳いてゆかれたときのことを思いだし、怒りがこみあげてきて顔が歪んだ。

「ここへ来てから、いろいろなことがわかりました」と与平は溜息をついて云った、「女房には本当に私が厄病神のように思えたんでしょうし、子供たちにはまったくぐずなおやじだったんでしょう、人間は性分によって、ものの見かたも考えかたもそれぞれ違うもんです、私は自分を哀れだと思うばかりで、女房子の気持を考えてやらなかった、いまでは自分のほうが悪かったと思っていますよ、ええ」

栄二はじれったくなり、そんなことだから女房にまでなめられるんだと、どなりつけてやりたくなった。本当にどなろうとしたが、そのとき「始めろ」という小頭の声がし、栄二は心で思っているのとは反対に、与平に振り向いて低い声で云った、「あっしは栄二という者です」

「よろしくな」と与平が云った、「頼みますよ」

二月下旬の或る夜、もっこ部屋で次郎吉が騒ぎだした。自分の包みの中から金がなくなっている、というのである。部屋にはめいめいの仕切り戸納があり、自分の物は各自で持つことを許されていた。島へ来てから稼いだ分は、役所で預かって、帳面だけ渡され、毎月その高の合計をしてもらうのだが、初めから持っていた金や、知友の差入れてくれる金品は、自分の手許にしまって置くことができた。――これは寄場が牢と違うところの一例で、行状がよいと認められれば、常着になって外出もできるし、面会人があれば会うこともできた。そのため大部分の者が、多少なりとも金を持っているようであった。

「よく捜してみろ」と人足の一人が云った、「この島で金がぬすまれたなんて話は、これまで一遍も聞いたこたあねえぞ」

「だってねえんだからしようがねえ」と次郎吉はなお包みの中を掻きまわしながら云った、「おらあちゃんと財布に入れて、この着物のあいだへ入れといたんだ」

この問答を聞きながら、栄二は「おや」と思った。いつかは見た顔だと思ったが、次郎吉の声にも聞き覚えがあった。へんにとりいるようでいて狡猾そうな口ぶり、慥かに聞いた声だと思いながら振り返った。

「やいやい、てめえの仕切りはおれの仕切りの隣りだ」とさっきの人足が云った、「てめえまさかおれにいんねんをつけるつもりじゃあねえだろうな」

「そんなばかな」次郎吉はとんでもないというふうに首を振った、「あにいに疑いをかけるなんて、そんなつもりはこれっぽっちもありゃあしねえよ、おらあただここへ入れといた金が財布ごと」

「やい、次郎べえ」と寝そべっていた他の人足の一人が、寝そべったままで云った、「――てめえのふところから、落っこちそうになってるのはなんだ」

えっと云って次郎吉は自分の胸もとを見、いまにも落ちそうになっている財布をみつけて、吃驚したように口をあけた。

「これあどうも」と彼は頭を掻いた、「どうもこいつあとんだしくじりだ、そういえばさっき包みをあけたとき、こいつをふところへ入れたのを度忘れしちまったんだな、どうもめんぼくねえ、ただいまのお笑いぐさだ」

「なにがお笑いぐさだ、ふざけるな」と初めの男がするどく叫んだ、「ひとを疑ぐるようなことをぬかしゃあがって、お笑いぐさたあなんだ、この野郎ふざけると承知しねえぞ」

「ちょっと待ってくんな」次郎吉は片手を前に出し、あとじさりをしながら、追従するような声で云った、「おらあなにもあにいを疑ったことなんかありゃあしねえ、とんでもねえ、おれは自分のまぬけさかげんがお笑いぐさだって云ったまでなんで」

そこまで聞いて栄二は立ちあがった。そして次郎吉のほうへ歩み寄りながら、勝あにい、と呼びかけた。次郎吉が振り向き、周囲にいた人足たちもなにごとかというように、二人のほうへ眼を向けた。

「なかまでは慥か、勝あにいと呼ばれていたっけな」と栄二は云った、「ちょっと話があるんだ、外へ出てくれ」

「なんだって、どうして」次郎吉は眼をそばめながらひどく吃った、「おらあ次郎吉っていう名で、勝あにいなんていう者は知らねえが」

「外へ出ればわかるよ」

「おめえはなにか人違いをしているんだ」

「外へ出ろっていうんだ」栄二は拳をあげて次郎吉の顔を殴った、「――てめえは忘れたかもしれねえがこっちは覚えてるぞ、女衒の六、外へ出たくねえのなら、ここでてめえのしたことをばらしてやろうか」

「お、おらあ」次郎吉は舌が硬ばったのだろう、すぐにはあとの言葉が続かず、救いを求めるように周囲の男たちを見まわした、「頼む、あにいたち、この男は」

そう云いかけたが、誰の顔にも軽侮と憎悪の色しかあらわれていないのを見ると、彼はいきなり土間へとびおり、引戸をあけて外へとびだした。栄二もすぐにあとを追い、部屋にいた人足たちの殆んどが、そのあとに続いて走り出た。

――尻尾に火のついたきちがい猫。

次郎吉のあとを追いながら、与平の云った言葉を思いだしたが、可笑しさよりも相手の卑怯さ、めめしさに肚が立つだけであった。中庭は暗く、向うの見張所の障子が、灯をうつしてぼんやり明るくなっている。次郎吉はそこへ駆け込むつもりだったのだろうが、途中で松田権蔵に捉まってしまった。

「助けて下さい」と次郎吉の泣き声で訴えるのが聞えた、「あっしはみんなに野詰めにされます、どうか匿っておくんなさい」

そこへ栄二が駆け寄った。そこまで来て初めて、次郎吉を捉まえているのが赤鬼だとわかり、栄二は両手を拳にして立停った。

「この男を野詰めにするそうだな」と松田はしゃがれ声で云った、「――ずいぶん大勢いるようだが、それだけの人数でなければ、こんな男の始末ができねえのか」

「その男を渡して下さい」と栄二が云った、「相手はあっし一人、ほかの者は見に来ただけです」

「きさまはぶしゅうだな」と松田が云った、「こいつにどんな恨みがあるんだ」

「あんたの知ったこっちゃあねえ」栄二は低い声できっぱりと云った、「そいつをこっちへ渡して下さい」

そして彼は次郎吉にとびかかった。

次郎吉は松田権蔵のうしろへまわり込もうとしたが、松田は捉まえていた手で、反対に彼を栄二のほうへ押しやった。

「乱暴はならん」と松田はしゃがれ声でどなった、「乱暴なことをしてはならん、喧嘩や暴力沙汰は禁じられている、人は忍耐が肝心だ、こらえ性のない者は損をするぞ、ええい、そこだぶしゅう、しっかりやれ」

栄二は次郎吉の頭を左右から殴った、両手の拳で力いっぱいに、右から殴り左から殴った。そのたびに次郎吉の躯は左へ右へとよろめいたが、突然おかしな悲鳴をあげてむしゃぶりついてきた。栄二は足がらをかけて投げとばし、馬乗りに押えつけて、またその顔を左右から殴りつけた。

「助けてくれ」と次郎吉は泣き声をあげた、「おら殺されちまうよう」

松田が歩み寄って、栄二の肩を叩いた、「もういいだろう、役所へ知れるといかん、よしにしろ」

栄二は殴るのをやめ、次郎吉を押えつけたまま荒い呼吸をしていたが、やがて起きあがると、そこにいる人たちから逃げるように、まっ暗な中庭の向うへ去っていった。――長屋の前を南のほうへ、病人置場、女置場の前を通りすぎて、護岸工事をしている水際までゆき、そこの枯草の上へ腰をおろした。彼は呼吸のしずまるまで、じっと眼をつむっていた。つい五、六尺先で、岸に寄せる波の、やわらかな囁きが聞え、あるかなきかの微風は潮の匂いがした。

「よせばよかった」彼はつむっていた眼をあきながら呟き、太息をついた、「――あんなことをしてなんになる、腰抜けの、あんな虫けらみたようなやつ、唾でも吐きかけてやれば済んだことじゃないか」

暗い海のかなたに、夜釣りをする舟の灯が水に映って見えた。三つか四つだと思っていたが、暫くみつめていると、遠く近く、停ったままのや動いている灯が、かなりたくさん認められた。

「のぶ公、おめえの代りに六のやつを痛めてやったぜ」と栄二は舟の灯を見まもりながら呟いた、「あんな腰ぬけの臆病者のために死ぬなんて、おめえの姉さんもだらしのねえ人だったんだな」

のぶ公は負けなかった。六などにも負けなかったし、親たちを威しさえしたという。あたしたちのように貧乏だと、他人より親のほうが恐ろしい場合もある、とおのぶは云った。そうかもしれない、親のことは自分は知らないが、十年ものあいだ「親方」として尊敬し、信じきっていた芳兵衛。奥の人たちとさえ親しくしてきた綿文。かれらが実際には自分をどう扱ったか、――おのぶの姉を心中にまで追い詰めたのは、彼女の両親とぐうたらな男きょうだいであった。さぶは葛西に実家があり、祖父や父母やきょうだいがいる、けれども、そこにさぶの生きる場所はない。どういうことなんだ、これはどういうことなんだ、と栄二は心の中で誰にともなく問いかけた。

「どうした」と云う声がして、うしろへ近づいて来た者があった、「後悔でもしているのか」

赤鬼だな、と栄二は思ったが、返辞はしなかった。

「おまえどうしてあのくそ野郎を殴った」と松田は栄二の右側に立ったままできいた、「しゃばでなにか恨みがあったのか」

「あんたには関係のねえことです」

「そのせりふはもう聞いたぞ」と松田はどなり返し、ふっと大きな息を吐きだしてから、少し穏やかに云った、「――部屋の者の話では、あのくそ野郎のことを、おまえは女衒の六とかって呼んだそうだが、いったいそれはどういうことだ」

栄二は黙っていた。松田はどしんと足踏みをし、よくわからない言葉であくたいをついた。おれはきさまにあのくそ野郎を殴らせてやったんだぞ、あのおべっか野郎はうすぎたねえちくしょうで、あいつのつらを見るだけでも反吐が出そうになる、だからおめえに殴らせてやったんだ、と松田権蔵は云った。それにおれはきさまが気にいってる、きさまにはひいきのうしろ盾があるそうだが、そんなものにびくびくするおれじゃあねえ、おれは自分が気にいってるから、おめえが勝手なまねをしても見 してるんだ、今夜のことだってもしおれがそうしようと思えば、きさまに仕置をすることだってできるんだぞ、なあぶしゅうと云って、松田はそこへ跼んだ。

してるんだ、今夜のことだってもしおれがそうしようと思えば、きさまに仕置をすることだってできるんだぞ、なあぶしゅうと云って、松田はそこへ跼んだ。

「あのくそ野郎のことを聞かしてくれ、あの野郎はしゃばになにか余罪がありそうだ」と松田は云った、「おめえが知ってることを話してくれれば、あの野郎の正躰を洗い出してやる、どうだぶしゅう、話を聞かせねえか」

栄二はなおも黙っていて、やがて立ちあがり、そのまま長屋のほうへあるきだした。松田もすぐに立って追いつき、うしろから栄二の肩を掴んだ。

「待て、この野郎」松田はそうどなると、肩を掴んだ手で栄二の躯を自分のほうへ向かせ、平手で頬を殴った、「きさまおれをなめてるな」

栄二は躯の力をぬき、両手を垂れたまま松田の顔をみつめた。松田はもういちど殴ろうとして手をあげたが、栄二のようすをなんと思ったか、あげた手をゆっくりおろし、掴んでいた肩を押しやった。

「きさまは癪に障る野郎だ」と松田はくいしばった歯のあいだから云った、「せっかくこのおれが、――ええいくだらねえ」彼は足踏みをして喚いた、「いいからうせやがれ」

栄二は長屋へ帰った。

もっこ部屋の人足たちは、みな栄二にいちもくおくようになった。次郎吉の六は栄二の眼につくことを恐れ、部屋にいるときはもちろん、仕事場がいっしょになりでもすると、できる限り栄二からはなれようとするし、いつも肩腰をちぢめているというふうにみえた。――これらの中で一人、若い小頭の才次だけはそうではなかった。彼はあからさまな反感を栄二に示し、仕事の割振りにも、仕事をしているときでも、栄二にだけ特にきびしく当った。その眼つきや態度には、「さあどうだ、これでもねをあげないか」という意味が露骨にあらわれていた。

周囲のこういう変化に対して、栄二はなんの反応も示さなかった。女衒の六にも二度と眼を向けず、誰とも口をきかず、自分の中へ固く閉じこもっていた。才次がどんな意地の悪いことをしても、決して反抗するようなことはなかったが、それは屈服しているのではなく、無視しているのだというようすが誰にでもわかった。それが才次をいっそう苛立たせ、怒りに駆りたてたのだろう、護岸工事が終りに近くなった或る日、がまんをきらした彼は栄二に挑みかかった。栄二が石垣に組む石を運んでいたときで、それは角を欠いた五貫めほどのみかげ石だったが、栄二は刺子の布切を当てた肩に担ぎ、両手で押えてあるいていると、うしろから才次が来て、両手で背中を突きとばした。栄二は前へのめり、肩から落ちる石を抱えるようなかたちで、転倒した。

「野郎どうした」と才次がどなりつけた、「そんなちっぽけな石も満足に担げねえのか、怠けると承知しねえぞ」

栄二は振り向いて才次を見あげ、それからゆっくりと立ちあがった。まだねぼけている者が起きあがるような、極めて緩慢な動作だったが、起きあがって、手に付いた泥をはたくかとみえた瞬間、拳にした右手の肱をうしろへひき、それを力いっぱい才次の顔へ叩き込んだ。その打撃はすばやく、的確に才次の鼻柱に当り、才次がよろめくところを、栄二は身を跼め、相手の胸へ烈しい頭突きをくれた。才次は仰向けに倒れ、片手で鼻を押えてなにか喚きながら、躯をくの字なりにして起きあがろうとした。その顔を栄二は踏みつけ、避けようとするところを蹴あげた。そのやりかたには少しの遠慮も仮借もなかった。草鞋ばきの足で相手の顔や胸を踏みにじり、そして蹴あげては踏みにじった。

「もうよせよ、あにい」金太がうしろから、栄二を羽交い絞めにして引きはなした、「頼むからよしてくんな、おめえ小頭を殺しちまうぜ」

才次は血と泥にまみれた顔をのけぞらし、地面の上へ仰向けにのびたまま、気でも失ったように、口をあいて喘いでいた。

「はなせよ」と栄二が金太に云った、「みっともねえから放してくれ」

向うから人見張役の小島良二郎が、六尺棒を持って走って来た。それを見ると、この騒ぎを眺めていた人足たちはすばやく散ってゆき、栄二も地面に落ちていた刺子の布切を拾って肩に掛け、転げている石を担ぎあげた。

「これはなにごとだ」駆けつけた小島はあまったるい声で云った、「誰だ、こんな乱暴なまねをしたのは、誰がこんなことをしたのか、誰だ」

人足たちはそれぞれの仕事にかかっていて、小島の呼びかけに答える者はなかった。他の二人の小頭、伝七と倉太が工事場の端のほうにいるのを認め、小島はそっちへいって事情を糺した。二人はなにも知らなかったというようすで、小島といっしょにこっちへ来、三人がかりで才次をはこび去った。「強えんだな、あにい」と三十がらみになる人足の一人が栄二に云った、「やるんならあにいみてえに思いっきりやらなくちゃあいけねえ、久しぶりに胸がすうっとしたぜ」

栄二はその男を見もせず、なにも聞えなかったように黙って石を運んでいた。人足たちは感嘆と恐れの入り混じった眼つきで、ちらちらと栄二をぬすみ見ていたが、ただ一人、与平という男だけは悲しげな顔つきで、ときどき栄二を見ては首を振っていた。それはあたかも、可哀そうに、あんなことをしなければよかったのに、とでも云っているような感じにみえた。

才次は病人置場に十余日いた。そのあいだに三月となり、才次の代りに久七という、中年者が小頭に直された。

栄二にはなんの咎めもなかった。人足たちはもとより、才次も事実は隠しとおしたらしい。あのときは近くに人足たちがいたので、自分が初めに手を出した、ということを見ていた者がいるかもしれない。そうなれば却って自分に不利だから黙っていたのだろうが、実際には役人たちは知っていたようで、心学教師の立松伯翁が、講話のときそのことに触れた。

この寄場では十日に一度ずつ心学の講話があった。会場は役所の広間で、女の収容者たちもいっしょに出た。講話はむずかしいものではなく、故事や逸話を引用した処世訓のようなものだったが、人足たちはみないやがって、番たび督促しなければ出ようとはしなかった。女たちの中にちょっとでもみられるのがいると、進んで聞きに出る者もいるが、そんなときは講話など聞きながし、もっぱらその女を眺めるだけなので、教師のほうでそういう女の出ることを拒むようであった。

三月五日の夜の講話に、栄二は役所詰元締役の岡安喜兵衛から、特に指名されて出た。一日おきの入浴日に当っていたので、湯あがりのぐったりした気分ではおっくうだったが、特に指名されたし、これまで一度も出たことがないから、やむなく彼は聞きにいった。――その広間は三十帖ばかりの広さで、役所の南側にあり、中庭に面した縁側からあがるようになっていた。男は栄二のほかに十四、五人、女たちも同じくらいいたろうか。両者は広間の左右にわかれて坐り、その中央に教師の席があった。

立松伯翁は肥えた老人で、としはおよそ六十歳。禿げた大きな頭も、はちきれそうなまるい顔も、茶色にあぶら光がしてい、厚い大きな唇はきみの悪いほど赤かった。心学教師などというから、痩せて枯淡な風貌の人かと想像していた栄二は、すっかり予想が外れたので可笑しくなり、こいつはたいしたずくにゅうだと思った。――広間の一隅には人見張役の小島良二郎と、役所詰の同心が二人、そのあいだに岡安喜兵衛の顔も見えた。

立松教師の話は退屈なものであった。当人だけが昂奮して、自分の話すことに自分で感動し、うん、これだ、これが人間の人間たるみちだ、うん、などとりきんで頷いたり、扇子で自分の膝を力まかせに打ったりした。孝経にはどうあるとか、心学ではこううたっているとか、唐のたれそれはどうしたとか、読んだとも聞き覚えたともわからない話や、妙な歌などをむやみに並べたて、これらがまことに人の生きるみちである、という文句を繰返すのであった。栄二は欠伸をがまんするのに困っていたが、そのうちに伯翁がとつぜん声を高めて、豊臣家の木村なにがしという武将が、茶坊主に頭を叩かれても忍耐したのだぞ、とどなりだしたのでびっくりした。

「ひとかどの武将たる者が、茶坊主に頭を叩かれたのだ」と伯翁は威嚇するように、眼を剥いて座の左右を睨みまわした、「――けれども木村重成は黙っていた、なんにもしなかった、痛いという顔さえもしなかった、これが人間の違いだ、茶坊主は茶坊主で終ったかどうかはここでは問題外として、重成は侍大将、旗がしらとなって大阪陣でたたかい、そこはこちらが徳川軍であったがために討死はしたけれども、後世に名を残すほどの大人物になった」

「ここにいるみんなに、重成ほどの人物になれとは云わない」と伯翁は続けた、「――けれどもこの中に、ひとからちょっといたずらをされただけで、相手を半殺しのめにあわせた者がいるそうだ」

栄二はすばやく同心たちの席へ眼をやった。しかし誰もこっちを見ている者はなかったし、岡安喜兵衛は、顔を仰向けにし、眼をつむっていた。

「私はその男にききたい」と伯翁は左右をねめつけながら続けていた、「――もしひとがいたずらをしかけてきたときに、笑って済ませたらどうなったか、二度、三度としかけても、こっちが笑って受けながしていれば、相手も拍子ぬけがして、ついにはあやまってくるに相違ない、ところがその男は相手を半殺しにした、そうせずにはいられなかったのだろうが、さて、それであとはどうなるだろう、――又敵が天下の御法度になったのは、仇討であっても親を殺された子はまた相手を恨み、その子が相手を討てば討たれた子がまた相手を仇と狙う、これでははてしがないし世の中というものが成り立ってゆかないからだ」

「けれども、恨むという気持は御法度だけで抑えられるものではない」と伯翁は熱心に、右手で額を撫でながら続けた、「――半殺しのめにあわされた男は、自分のしたいたずらを悔まず、相手のことを恨んで仕返しをしようとするかもしれない」

ここで教師は声に実感をこめようとして調子をさげた、「――火事がおこれば、火先の家を壊して火をくい止める、つまり、家一軒の犠牲で大火になるのを防ぐわけだ」

そこまで聞いて栄二は立ちあがった。

みんなの見る眼を背中に感じながら、彼は広間から黙って出てゆき、もっこ部屋へ帰った。教師の講話は紛れもなく自分をさしたものだ、岡安喜兵衛が指名してきたこともそのためだろう。まわり諄いことをするものだ、ばかばかしい、と栄二は思った。おれのしたことが悪いのなら、はっきりけじめをつけて罰するがいい。忍耐だの辛抱だの、茶坊主や侍大将なんぞをもちだすことはない。おれは唐のなんとかいう学者でもなし、茶坊主でも侍大将でもない。おれはほかの誰でもない表具職人の栄二だ、ぬすっとの汚名をきせられ、往来で叩きのめされ、島の寄場へ送られて、一生をめちゃめちゃにされた人間だ。

「おめえ自分でそういうめにあったか、といってやればよかった」栄二は肱枕で横になりながら、口の中でそっと呟いた、「――おらあ立ちあがったとき、あのずくにゅうの禿頭を一つぶん殴ってやろうかと思った、そしてずくにゅうが怒ったら、辛抱しんぼうと云ってやるんだ、へ、与平の云いぐさじゃあねえが、他人の痛みなら三年だってがまんができる、てめえの知らねえ痛みに、知ったかぶりの講釈をするなってんだ」

そう呟いているうちに、栄二は自分の眼の裏が熱くなり、涙があふれ出てくるのを感じた。誰一人よせつけず、世間もあらゆる人間も敵だと思いきって、固い殻の中に閉じこもっている自分が、急に自分で哀れになったのである。――ほかの人足たちはもう寝床にはいっていて、中には鼾をかいている者もあった。その鼾の声を聞いていると、この広い世間に自分だけがたった一人でとり残されたような、息苦しい孤独感におそわれ、栄二はけんめいに嗚咽をこらえながら、着たままで夜具の中へもぐりこんだ。

病人置場から出て来た才次は、口から上を晒木綿で巻き、眼のところだけあけてある穴から、栄二を絶えず睨んでいた。ちょっとでも隙があったらとびかかろうと、全身で身構えているような眼つきであった。

「人間なんて針一本で殺せるんだ」と才次は人足の一人に云った、「ぼんのくぼのちょっと上のところにつぼがある、そこへ針を刺し込めばいいんだ、一遍でころりよ、傷が残らねえから誰にもわかりゃあしねえんだぜ」

おれはしゃばで人を五人も片輪にしたことがある、おれがその気になれば、三人までは一度に喧嘩相手にできる、などとも云った。そのほか凄んだことを聞けがしに云うが、栄二はそっちを見ようともせず、聞えたようなそぶりもみせなかった。

「気をつけなきゃいけませんよ」と或るとき与平が囁いた、「――あの才次は小頭もやめさせられたので、恨みもちっとやそっとじゃないでしょうからね、近よらないほうがいいですよ、栄さん」

口がすべったが、栄さんていう名は決して口外はしないと、与平は慌てて弁解した。

護岸工事が終り、そのあと片づけに七日ほどかかった。十五日の夕方、部屋へ帰って手足を洗っていると、小島良二郎が呼びに来て、ちょっとこいと云う。栄二は手を拭きながら、小島のあとについていった。役所の建物をまわってゆくと、大川口に面した門の脇に番所がある。その前までゆくと小島は立停って、番所のほうへ手を振った。

「会いたいといって来た者がある」と小島は云った、「刻限はずれだが特別のお許しが出た、いって会ってやれ」

ねばねばするような口ぶりである。栄二は手拭を持ったまま番所へはいった。土間が鉤の手になっていて、六帖ほどの板の間があり、障子の向うに部屋があるらしい。年寄りの番人が行燈に火を入れている板の間の端に、さぶが風呂敷包みを脇に置いて、腰掛けていた。土間の中はうす暗いし、まったく予想もしていなかったから、栄二にはそれが誰だかすぐにはわからなかった。

「栄ちゃん」と低いふるえ声でさぶは呼びかけた、「ああよかった、ずいぶん捜したよ」

栄二はびくっとし、大きく眼をみはった。さぶは訴えるような表情で栄二をみつめ、あとの言葉が喉へつかえたものか、いそいでまるまると肥えた頬を押しぬぐった。そして唾をのみこみ、もういちど呼びかけようとしたとき、栄二はくるっと躯の向きを変え、大股に外へ出ていった。

「栄ちゃん、どうしたんだ」さぶは泣き声をあげながら追って出た、「おれだよ、さぶだよ栄ちゃん」

「そんな者は知らねえ」と栄二は大股に去ってゆきながら、どなり返した、「おらあこの世に知った者なんかいやしねえ、栄ちゃんなんて名もおれの名めえじゃあねえ、帰れ」

栄ちゃん、とうしろでさぶの悲しそうな声が聞えた。栄二は唇をきっとひきむすび、眼を据えた硬い顔つきで長屋のほうへ歩み去った。

もっこ部屋へ帰るとすぐに、あとから小島良二郎が追って来た。小島は風呂敷包みを持っていて、いまの男からおまえに差入れだ、と云った。栄二はその包みを冷たい眼で見たが、あれは自分の知らない人間であり、そんな物を受取る筋はない、と頑固にはねつけた。

「そうか」小島は頷いたが、さぐるような眼で栄二をみつめながら云った、「――しかし念のために云っておくが、あのさぶという男は、おまえの風邪が治ったかどうか、と心配していたぞ」

栄二の表情が動かなくなった。眉も眼も口も、仮面のように動かなくなり、それから急に顔をそむけた。

「それでも知らない人間か」

「知りません」と栄二はかすれたような声で答えた、「見たこともありません」

「それならこの差入れの品は、役所のほうで処分するがいいか」

どうぞいいように、と栄二は答えた。

その夜寝てから、栄二は幾たびも「ばかなやつだ」と呟いた。夜具は五布で三人いっしょに寝る規則だが、人数に対して夜具にゆとりがあるため、三人の小頭と栄二、また女衒の六のほか二人ばかりは、めいめい一人で寝ていた。

「風邪が治ったか、だなんて」栄二は掛夜具を頭までかぶり、囁き声で呟いた、「――あいつは相変らずだ、あのとき風邪をひいてたからって、百日ちかくも経っているのに、治ったかどうかだなんて」

ばかなことを云うやつだ、と呟きながら、彼は掛夜具を掴み、こみあげてくる嗚咽をけんめいにこらえていた。――へんなときに風邪をひいて、くしゃみや水洟に悩まされた。生れて初めて非道なめにあい、悲しみと怒りで身の置場もないような気持でいるとき、くしゃみが出、水洟が出たのだ。芝居でする仁木弾正が、刃傷場でくしゃみをするようなもんだ、栄二はそう思って笑おうとしたが、続いて綿文の座敷が眼にうかんできた。火のけのないあの座敷でくしゃみをしていた自分の姿、それから押込んで来た頭と若い者たち、――そして雪の積りだした道へひきずり出され、二人がかりでぶん殴り、踏んだり蹴ったりされた。次には番小屋で、――こういう回想がなまなましく頭にうかび、全身の血管が怒りでふくれあがるように感じられた。

「ちくしょう」栄二は掛夜具に両手でしがみつきながら歯ぎしりをした、「――どうするかみてやがれ、いまにどうするかみてやがれ」

その数日のち、もっこ部屋の人足たちのうち十七人が、島の外へ仕事に出されるようになった。外稼ぎに出される者は、平生の行状がよく、逃亡のおそれがないと認められた者に限っていた。栄二はその選に入らず、残って他の仕事をしたが、そのため、寄場の中のいろいろな手職や作業を見たり、経験したりした。牡蠣灰を焼くのも楽ではないが、もっとも激しい作業は油絞りで、これにはよほど躰力のすぐれた者でも、長くは続かないということであった。ほかには彫物、竹笠作り、駕籠作り、紙漉き、元結、草履、繩細工、米搗き、大工、左官、百姓、炭団、などという職種があり、もっこ部屋の残された人足たちは、これらの仕事の助け役をするわけで、材料を船からおろしたり、成品を積み込んだり、手のたりないところを手伝ったりするのであった。――栄二は命ぜられたことはしたが、自分からはなにをしようともしなかった。安物の唐紙を作る部屋に五人いて、これはいつも注文に追われているようすだったが、栄二はその仕事だけは手を出さなかった。小頭に命じられ、人見張役にも命じられたが、首を振るだけで決して近よらなかった。その仕事は彼に絶望的な怒りを感じさせるからであった。

「あにい知ってるか」と或るとき金太が云った、「才次のやつは伝馬町へ移されたぜ」

叺に詰めた牡蠣灰を、灰焼場から船へ積み込んでいるときで、二人とも頭から灰だらけになっていた。

「いつのことだ」

「三日めえだ」と金太が云った、「あにいは知らなかったらしいな」

「どうして移された」

「しゃばでやって、隠してたことがばれたらしい」金太はさかしげに云った、「よくわからねえが、なにかでけえことをやらかして、その罪をごまかすためにちっちゃなことをやって寄場へもぐっていたらしい、そんなような話だったよ」

「ような話なんぞするな」と栄二が云った。

「だって才次の野郎はあにいを恨んでたろう」と金太は云った、「いつでも隙があったら喉笛へくらいつきそうな顔をしてたぜ」

「だからどうだってんだ」栄二は叺を担ぎあげながら云った、「おらあそれを待ってたんだぞ」

金太はだらっと口をあいた。

可哀そうに、と栄二は思った。才次とはもういちどやるつもりだった、あのときは自分が先手を取ったけれども、こんどは才次のほうでも用心するだろう、対等で勝ち負けをきめることができる。庇ったり劬ったり、慰めや励ましにはごまかしがある。一度こっちになにか起これば、そんなおためごかしは煙のように消えてしまい、昨日までのえびす顔がいきなり鬼の面に変っちまうんだ。道具袋の中に金襴の切がはいっていたというだけで、十年続いた心と心のつながりが、凧の糸の切れるようにぷつんと切れてしまうんだ。それに比べると、才次がおれをめのかたきにする気持にはごまかしも嘘もない、おれをやっつけてやろうと、隙を覘っている気持はしんけんだ。人間がしんけんに思い詰めるということは、よかれあしかれ本物だし立派だ。こんどこそ対等に、本気であいつとぶっつかることができたんだ。

――それなのにいま、隠していた余罪がばれたという。

本当にそんなことがあったのだろうか、おれがひっかかったように、あいつもまた世間のやつらの罠におとされたんじゃないのか。そうだとすると、あんなひどいことをするんじゃあなかった、と栄二は思った。

それからのち彼はようやく、周囲の人間や出来事を、注意して見るようになった。才次のことがきっかけになり、この寄場にいる人間がみな、世間からのけ者にされた、という事実に気づいたのだ。ここにいるのは自分のなかまなのだ、世間のやつらは敵だが、この寄場にいる者は自分と同じように、世間から痛めつけられ、騙されたりぺてんにかけられたりしたのだ。与平という男は妻や子供たちによって、寄場人足にまで追いおとされた。ほかの者も一人ひとりが、それぞれの暗くおぞましい経験をしたことだろう。

「女衒の六のやつはべつとしてな」と彼は呟いた、「あいつは人間の屑だ、なかまに義理の悪いことをして、江戸から逃げたとおのぶは云ったが、じつは名を変えてこんなところにもぐり込んでいたのだ、人間の屑のやりそうなこった」

次郎吉の六はあれ以来ずっとねをひそめていた。彼も外出の仕事には当てられなかったが、どんなときでも栄二には近よらず、棒の両端が合わないように、いつも遠くはなれていようとした。――いつか才次をやっつけたとき、胸がすっとしたと呼びかけた男があった。その後もおりさえあれば近づこうとする、栄二はずっと相手にならなかったが、男はお構いなしによく話しかけた。彼の名は万吉、としは二十七、「に組」の火消しだったという。喧嘩が好きで、暇なときは両国広小路あたりをねじろに「喧嘩を拾って」あるいた。それで頭からきびしく喧嘩を封じられたのだが、二年まえの九月、辛抱しきれなくなって派手な喧嘩をし、相手の三人にけがをさせたため、頭が怒って勘当になり、この寄場へ送られたのだということであった。万吉はあらゆる物事を、金銭の高で評価する癖があった。

「才次をやっつけたときのよ」と万吉は云う、「あにいの勾配の速さってものは、まず小判一枚の値打ちってとこだな」

今日の天気は十三文だとか、次郎吉の野郎はびた銭一文の値打ちもねえとか、その話には一分払うぜ、などという類で、栄二もわれ知らず笑わされることがあった。

「あにいだけはよしてくれ」と或るとき栄二が云った、「おめえのほうがとし上だろう」

「あにいと舎弟はとしじゃあねえや」と万吉は答えた、「に組の纏持ちで大さんてえあにいがいたが、としはおれより三つも下だった、それがおめえてえした人間でよ、火事のときに纏を持って消し口に立った恰好なんぞ、掛値なしに千両ってとこだったぜ」

それからふと気がついたように、「おめえ初めて口をきいてくれたな、あにい」と云った。――慥かに、それから栄二は少しずつ人と口をきくようになった。もともと口数の少ないほうだったし、好きになれない者には相変らずだが、一人、二人というふうに、挨拶をしあう者が殖えていった。――それを誰よりもよろこんだのは与平であった。彼は出仕事の組に選まれ、島の外へ毎日でかけてゆくが、ときに菓子を買って来たりして、気の合った者二、三人と、茶を啜りながら話すようになった。

或る夜。与平は、茶を淹れて、駄菓子の袋をあけ、栄二のほかに二人呼んで、世間話を始めた。――寄場人足は月に四百文から一貫文までの賃金が与えられ、必要費があればその半分は自由に使うことができる。残りの半分は役所で預かっておき、島を出るときに渡される、ということはまえに記したが、――そのためここでは、与平のように茶菓のたのしみぐらいはできるのであった。